Hans-Georg Hofmann

Vom Maß aller Dinge – alte Maße und Gewichte in Baiern1

Mit lokalen und regionalen Beispielen und Bildern von Exponaten aus dem Schrobenhausener Stadtmuseum

„Maß, Größe, welche zur Vergleichung mit andern gleichartigen Größen als Einheit angenommen wird“

Mit diesen nüchternen Worten beschreibt ein „Lexikon der gesamten Technik“ vom Anfang des 20. Jahrhunderts (im Literaturverzeichnis siehe Lueger) den Sinn und den Gebrauch von Maßen (und Gewichten) und den Vorgang des Messens als „Vergleichung“.

Was Menschen im Alltag am häufigsten vergleichen wollen, ist die Größe von Dingen: die Breite des Esstisches, die Höhe der Garageneinfahrt im Vergleich zur Höhe des Autos, die Rahmenhöhe des Fahrrades, der Durchmesser der Kugelschreiber-Mine. Entsprechende Messmittel wie Rollmaß, Meterstab, Schieblehre sind heute verbreitet und allgemein verfügbar. Sie basieren alle auf dem Meter, der internationalen Maßeinheit für Länge, Breite, Höhe.

Längenmaße

Früher wurden Längenmaße vom menschlichen Körper abgeleitet: Schuh oder Fuß, Elle – die Länge des Unterarmes, Klafter – der Abstand der Hände bei waagerecht ausgestreckten Armen. So trug jeder Mensch sein eigenes Maßsystem mit sich herum.

Das war natürlich für den Zweck des Messens nicht brauchbar. Deshalb wurden sogenannte Normale geschaffen: Für den Geltungsbereich einer Stadt oder einer Anzahl von Orten, die zu einem Kloster oder einer Hofmark gehörten, verbindlich vereinbarte Größen der gängigsten Maße. So war in einem begrenzten öffentlichen Bereich die Verbindlichkeit und Vergleichbarkeit des Messens gewährleistet. Dass aber das Messwesen in Pfaffenhofen und in Schrobenhausen übereinstimmte, davon konnte man nicht ausgehen.

Die Normale, das heißt ihre greifbaren Verkörperungen mussten den Bürgern zugänglich gemacht werden. In Regensburg befinden sich die Normale noch heute an der Außenwand des Alten Rathauses. Häufig wurden Normale an Kirchen oder anderen allgemein bekannten und gut zugänglichen Orten angebracht. In vielen Markthallen befanden sich Normale für die Getreidemaße.

Altes Rathaus in Regensburg: „der stat schuch / der stat öln / u. der stat klafter“

Zollstock 1801 (Schrobenhausener Stadtmuseum)

Man erkennt die Einteilung in Halb- und Viertel-Zoll

Der Tischler hatte einen Zollstock, bei dem der Schuh noch weiter unterteilt war in zwölf Zoll, und der auch Markierungen für Halb- und Viertel-Zoll zeigte. Damit konnte er das Material für den neuen Küchenkasten seines Nachbarn so zuschneiden, dass dieser genau in die Nische passte, die er vorher ebenfalls mit seinem Zollstock ausgemessen hatte. Und der Zimmermann konnte sicher sein, dass die Balken, die er nach Klaftern, Ellen und Zoll beim Sägewerk bestellt hatte, sich zu einem neuen Dachstuhl fügen ließen. Aber: Das war nur dann der Fall, wenn das Sägewerk die gleichen Maße benutzte, wie der Zimmermann, was durchaus nicht selbstverständlich war. Die Uneinheitlichkeit des Messwesens verursachte Ärgernisse, die sich bis in den privaten Bereich der Bürger auswirkten: Der Tischler konnte nicht sicher sein, dass der Schrobenhausener Küchenkasten auch in die Nische in Pfaffenhofen passte.

Eine weitere Längeneinheit war die Rute, die vor allem zur Messung der Länge und Breite von Grundstücken benutzt, in Baiern jedoch hauptsächlich bei der Landesvermessung verwendet wurde. Die Rute war an den Schuh angeschlossen. Sie hatte – abhängig von Ort und Zeit – 10, 12 oder 14 Schuh und zeigte also die von den anderen Längenmaßen her bekannte Vielfalt.

Der Nachteil dieser regionalen Unterschiede für das Wirtschaftsleben wurde von der Obrigkeit früh erkannt. Schmeller (2) zitiert aus dem Jahre 1616, zur Regierungszeit von Herzog Maximilian I.: „Dieweil allberait Ao 1553 die Eln auff die Landshueter Eln gericht worden, so ist unser Mainung, daß bemelte Landshueter Eln in unsern Fürstenthumb allain und kein ander gebraucht werde.“ Ob diese frühe Standardisierung allgemeine Beachtung fand, ist nicht bekannt.

Durch königliche Verordnung vom 28. Februar 1809 wurden in Bayern die Größenverhältnisse zwischen den Längenmaßen vereinheitlicht: Die Elle hatte 2 Schuh und 10 ¼ Zoll, der Klafter 6 Schuh, die Rute 10 Schuh.

Bei der Einführung des metrischen Maßsystems im Deutschen Reich 1872 wurde der (Bayerische) Zoll zu 2.432 cm, der Schuh zu 29,186 cm, die Elle zu 83,31 cm umgerechnet.

Bei den Entfernungen zwischen Ortschaften hat man es weniger genau genommen. Es genügte zu wissen, dass man von Schrobenhausen nach Aresing etwa eine Stunde fuhr und nach Aichach vier Stunden.

Die Stunde, wie heute der vierundzwanzigste Teil des Tages, wurde durch die Kirchenglocken oder, falls vorhanden, die Kirchturmuhr vorgegeben und war sicher keine genaue Zeitangabe.

Schmeller schreibt dazu: „Den Weg nach Meilen zu zählen, ist in Alt Baiern ganz unvolksmäßig. Man rechnet ihn … nach Stunden, d. h. so viel ein rüstiger Fußgänger in einer Stunde zurücklegt, was in der Regel eine halbe deutsche Meile ausmacht.“

Die deutsche Meile entsprach etwa 7500 m; außerdem kannte man die Postmeile zu 8600 m. Die bairische Meile maß etwa 7400 m.

Stundensäule aus München (Sandstein, um 1800) – Stadtmuseum München

Stundensäulen waren Entfernungsanzeiger für Reisende. Sie standen an den Ausfallstraßen und markierten die Einheit „Stunde“, die früher nicht nur ein Maß der Zeit, sondern auch eine Entfernungsangabe war. Eine geographische Stunde entsprach einer halben deutschen Meile oder 12.703 „baierischen Schuh“, das sind etwa 3,7 Kilometer. In diesem Verständnis bezeichnete die Säule die Strecke einer Gehstunde zur Stadtmitte.

Feldmaße

Landwirtschaftliche Flächen waren nicht nur Produktionsmittel, sondern auch Handelsgüter: Sie wurden gekauft und verkauft, verpfändet, beliehen und versetzt.

In einer Urkunde vom 29. September 1491 (3), mit der ein Landwirt ein Darlehen aufnimmt und dafür jährlich den Ertrag von zwei Äckern entrichtet, heißt es: „… wir dürfen von den vorgenannten zwei Äckern nichts verbumbern, versetzen oder verkaufen.“ („Verbumbern“ bedeutet „auf Pump erwerben bzw. verkaufen“.) Er durfte also den Marktwert des als Sicherheit eingesetzten Pfandes nicht vermindern.

Wie für andere Handelsgüter war es notwendig, die Größe und damit den Wert landwirtschaftlicher Grundstücke zu ermitteln und zu vergleichen. Als Flächeneinheit für Grünland diente das Tagwerk, ursprünglich die Fläche, die an einem Tag gemäht werden kann. Nun hängt diese Fläche – unter anderem – von der Bodenbeschaffenheit und von der Witterung ab und war also nicht überall und nicht jederzeit von gleicher Größe.

Zum Zwecke der „Vergleichung“ war also eine allgemeinere Festlegung der Maßeinheit Tagwerk notwendig. Durch die königliche Verordnung von 1809 wurde auch das Feldmaß an den Schuh angeschlossen, indem ein Grundstück von 40 000 Quadratschuh Fläche als ein Tagwerk groß definiert wurde. Ein Grundstück von einem Tagwerk konnte also 200 Schuh mal

200 Schuh messen. Dieses Tagwerk variierte zwar mit dem Schuh, aber es ermöglichte die reproduzierbare Vermarkung und Vermessung von Grundstücken.

Flächeneinheit für Ackerland war der Juchert, das Feld, das man an einem Tag pflügen kann. In dem Namen Juchert steckt das lateinische Wort iugum = Joch, Paar von Zugtieren; es vermittelt das Bild des Landwirts, der mit seinen Ochsen ackert. Wie das Tagwerk wurde der Juchert 1809 ebenfalls auf eine Größe von 40 000 Quadratschuh festgelegt.

Weit verbreitet war auch das Dezimal, eine Fläche, die ein Zehntel des Tagwerks ausmachte, zum Beispiel 80 Schuh mal 50 Schuh.

Der Morgen, als Feldmaß in anderen Teilen Deutschlands verbreitet, hatte eine dem Tagwerk entsprechende Größe. Er war aber in Baiern nicht gebräuchlich.

Ein merkwürdiges Feldmaß ist der Bifang. Schmeller schreibt dazu: „Der Bifang, Plural die Bifäng, der Ackerbalken, das sind die, beim wiederholten Hin= und Herfahren mit dem Pflug … losgeschnittenen Streifen Erde, welche eine Erhabenheit zwischen zwey Vertiefungen (Furchen) bilden. … Die Bifänge im bairischen Flachland bestehen gewöhnlich aus vier solcher Erdstreifen. … So findet man in Urkunden häufig die Äcker nach der Zahl ihrer Bifänge bestimmt, deren Länge indessen äußerst verschieden sein kann. … Allein, da gewöhnlich in den Feldfluren mehrere gleichlange Äcker neben einander liegen, so kommt es bey einzelnen oft nur darauf an, ihre Breite zu kennen.“ Wieder die Urkunde vom 29. September 1491: „… meine zwei Äcker … der eine … siebenundzwanzig Pifang hat, der andere … hat neun Pifang.“

Ein Ratsprotokoll aus dem Schrobenhausener Stadtarchiv vom 22. Mai 1773 (4) befasst sich mit der Bitte des Stadtpfarrers Nikolaus Oberbauer, ihm ein Stück von einem gemeindeeigenen Grund zu verkaufen, auf dem er einen Garten anlegen will. Die Größe dieses Areals wird mit „33 geometrischen Ruten oder 2 Tagwerk“ angegeben. Die geometrische Rute ist demnach ein Feldmaß, das etwa 2400 Quadratschuh oder – wenn man die Rute, wie sie 30 Jahre später standardisiert wurde, zu 10 Schuh annimmt – 24 Quadratruten entsprach. Flächen wurden offenbar in diesem Maß selten gemessen, sonst wäre in dem Protokoll nicht die Umrechnung in Tagwerk angegeben worden.

Hohlmaße

Das bekannteste Hohlmaß ist die Maß-Kanne, meist einfach die Maß. Sie war das Volumen des Steinkrugs, aus dem das Bier getrunken wurde. Gebräuchlich war daneben die Halbe Maß, auch Seidel genannt und die Quart = Viertel (Maß). (Eine Redensart, die von Schmeller überliefert und ins Schriftdeutsche übersetzt wurde: „Wer seinen Durst mit Seideln labt, fang´ besser gar nicht an.“)

Die regionalen Unterschiede sind bei der Maß wohl gering gewesen. Die Töpfer in Keferloh und anderswo werden gewusst haben, wie groß der Keferloher sein muss und wo der Eichstrich anzubringen ist, damit sich kein Biertrinker in Baiern benachteiligt fühlen muss.

Die Maß wurde anlässlich der Vereinheitlichung des Messwesens im Deutschen Reich auf 1,069 Liter festgelegt.

Größere Flüssigkeitsmengen wurden mit dem Schenkeimer oder einfach Eimer gemessen. Er hielt 60 Maß. Davon unterschieden war der Visiereimer zu 64 Maß, nach dem der Inhalt von Fässern ausgemessen wurde.

Der Eimer wurde – wie auch andere alte Maße – nach der Einführung des metrischen Maßsystems weiter verwendet. So gibt Alexander Höcht am 23. Oktober 1873 für seine Brauerei die Herstellung von jährlich 1400 Eimern Bier an und für die Brennerei 25 Eimer Branntwein. Jakob Stief meldet am 19.Februar 1875 für seine Bierwirtschaft 800 Eimer Bierverbrauch. (5)

Die Apotheken, in denen sehr kleine Flüssigkeitsmengen genau gemessen werden mussten, benutzten – wie beim Gewicht – ein eigenes Maßsystem. Es geht aus von der Gallone mit 4546,1 Millilitern, die unterteilt ist in 160 Flüssigkeits-Unzen und diese in je acht Flüssigkeits-Drachmen.

Messgefäß mensuriert in Flüssigkeits-Unzenund -Drachmen

Messgefäße aus der Bachhuberschen Apotheke – metrisch mensuriert

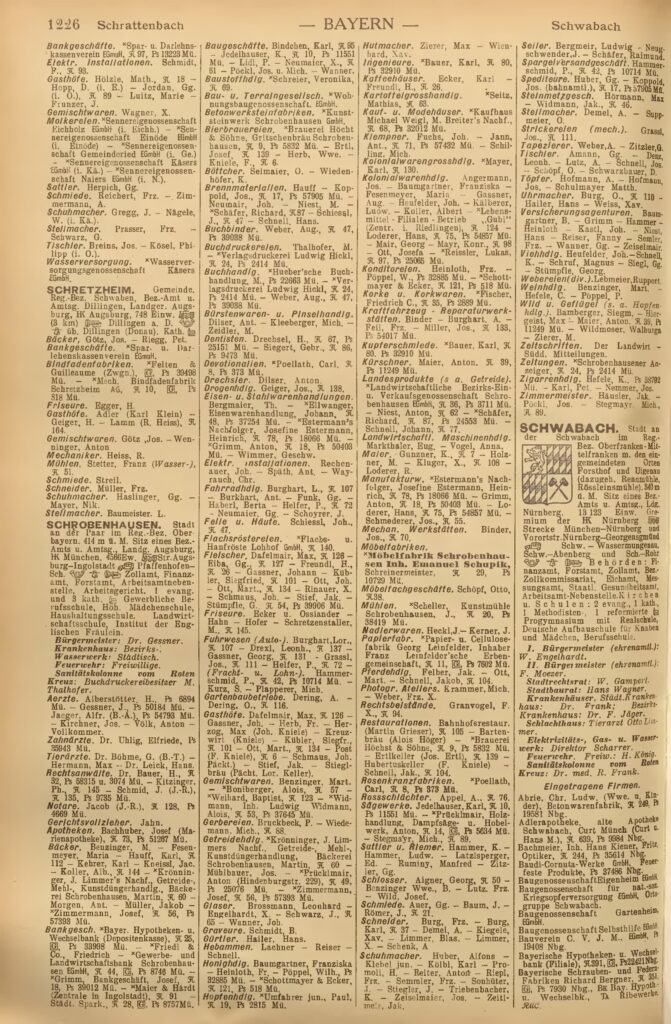

Für den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und anderen Schüttgütern wie Salz oder Mehl waren eigene Hohlmaße oder Trockenmaße gebräuchlich. Hier waren die regionalen Unterschiede so beträchtlich, dass der Handel mit diesen Produkten erheblich erschwert war. Deshalb wurde bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts versucht, die sogenannten Getreidemaße zu vereinheitlichen.

Am 25. Mai 1731 erließ Kurfürst Karl Albrecht ein „Mandat … wegen der Getraidmässerey“ (6), in dem er schreibt, daß „Uns deß öfftern hinterbracht, und fürgestellet worden, Wür es auch von selbsten gnädigst ermessen, wie nutzlich es seye, daß die in unseren Landen sich verschaidentlich bezaigende Trayd=Mässerey in eines und zwar in das hiesige Münchner=Maß reduciert werde.“ Dazu hat er geeichte Muster-Gefäße (Normale!) von den Münchner Trockenmaßen „verfertigen und unsern Regierungen zuschicken lassen.“ Die Regierungen in den „Haubt=Stätten München, Landshuet, Straubing, Burghausen und Ingolstatt“ werden angewiesen, dafür zu sorgen, dass „alle in jedem Regiments=District entlegene Pfleg=Gerichts, Mautt= und Casten=Beambte, Clöster, Hofmarchen Stätt und Märckt“ solche Normale beschaffen und künftig anstelle der bisherigen unterschiedlichen Maße (es werden aufgezählt: „Schaaf, Mutt, Staab, Vierling, Kibl oder Säck, wie dieselbe ohne Ausnamb Nammen haben“) verwenden.

Um die Einführung des Münchner Maßes zu erleichtern, wird vorgeschrieben, dass „jene Stätt= und Märckts=Obrigkeiten, bey denen die Schrannen= Trayd= oder Wochen=Märckt gehalten werden, die baldigst an sich bringende hiesige Münchner=Mässerey in Gegenwart 4 aigens hierzue verpflichter Burgerlicher Raths=Freunde öffters auß= und abzumessen, und sohin die Vergleichung derselben, und der alten bißhero im Brauch gehabten Mässereyen deutlichen außgeschribner, an dem Rathhaus auf ainer Tafel anhangen zlassen haben.“ Schließlich wird noch eine Frist für die Umsetzung der Maßnahmen gesetzt: „So werden Wür nach Verfliessung obberührtern Terminus Michaeli weder in Kauff oder Verkauff auf öffentlichen Schrannen, Trayd=und Wochenmärckten, den Gebrauch einer anderen, als der hiesigen Mässerey, beyneben nicht gedulten.“

Eine weit- und umsichtige Anordnung! Es ist wohl nicht dazu gekommen, dass sie bis Michaeli 1731 vollständig umgesetzt wurde, aber sie war ein entscheidender Schritt zur Beendigung eines chaotischen Zustandes.

Das Schaff war als Hohlmaß die Basisgröße für das Messen von Trockenprodukten – Schmeller: „Das Schaff, Diminutiv Schäfflein, Schäffel. Gefäß von Böttcherarbeit, nach oben offen, …“. Man kann sich die Form des entsprechenden Behälters vorstellen!

Hier ist ein Wort zur Aussprache angebracht. Schmeller weist darauf hin, dass in der bairischen Mundart Diminutive wie Schäffel (= hochsprachlich Scheffel) oder Mässel nie mit Umlaut, sondern mit dem einfachen Laut ausgesprochen wurden: Schaffel, Massl.

Schaff aus dem Besitz des Melbers und Salz-Stößlers Georg Mühlbauer mit Eichmarken von 1880 bis 1901 am oberen Rand (Fotos: Rödig)

Das mit dem Mandat von 1731 verordnete Münchner Getreidemaß ist der Münchner Schäffel, der 6 Münchner Metzen enthält. Der Metzen hat 4 Viertel. Weitere Unterteilungen des Metzens gehen hinab bis zu 32 Dreißigern und 128 Mässeln in einem Metzen.

Regional unterschiedlich gab es vor der gesetzlichen Regelung eine Vielfalt an Unterteilungen des Schaffs oder Schäffels, die von Schmeller in seinem großen Artikel über das Schaff dargestellt werden.

Das Äquivalent des Schäffels im metrischen System findet sich in einem Zeitungs-Bericht vom 9. Januar 1847 über die Münchner Schranne. Dort heißt es „45 bayrische Schäffel = 100 Hektoliter“. Demnach hält ein Schäffel etwa 222 Liter, der Metzen etwa 37 Liter. (Die spätere offizielle Umrechnung ergab 222,36 Liter bzw. 37,06.) Seit den Napoleonischen Kriegen war das metrische Maß-System in Baiern bekannt, obwohl es nicht offiziell eingeführt war.

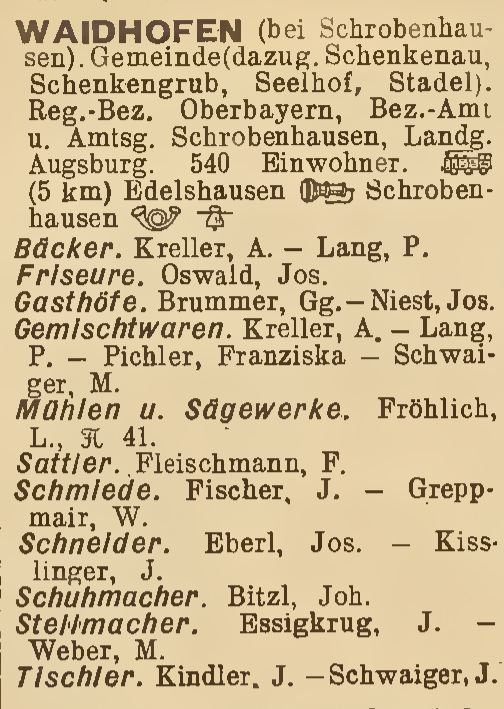

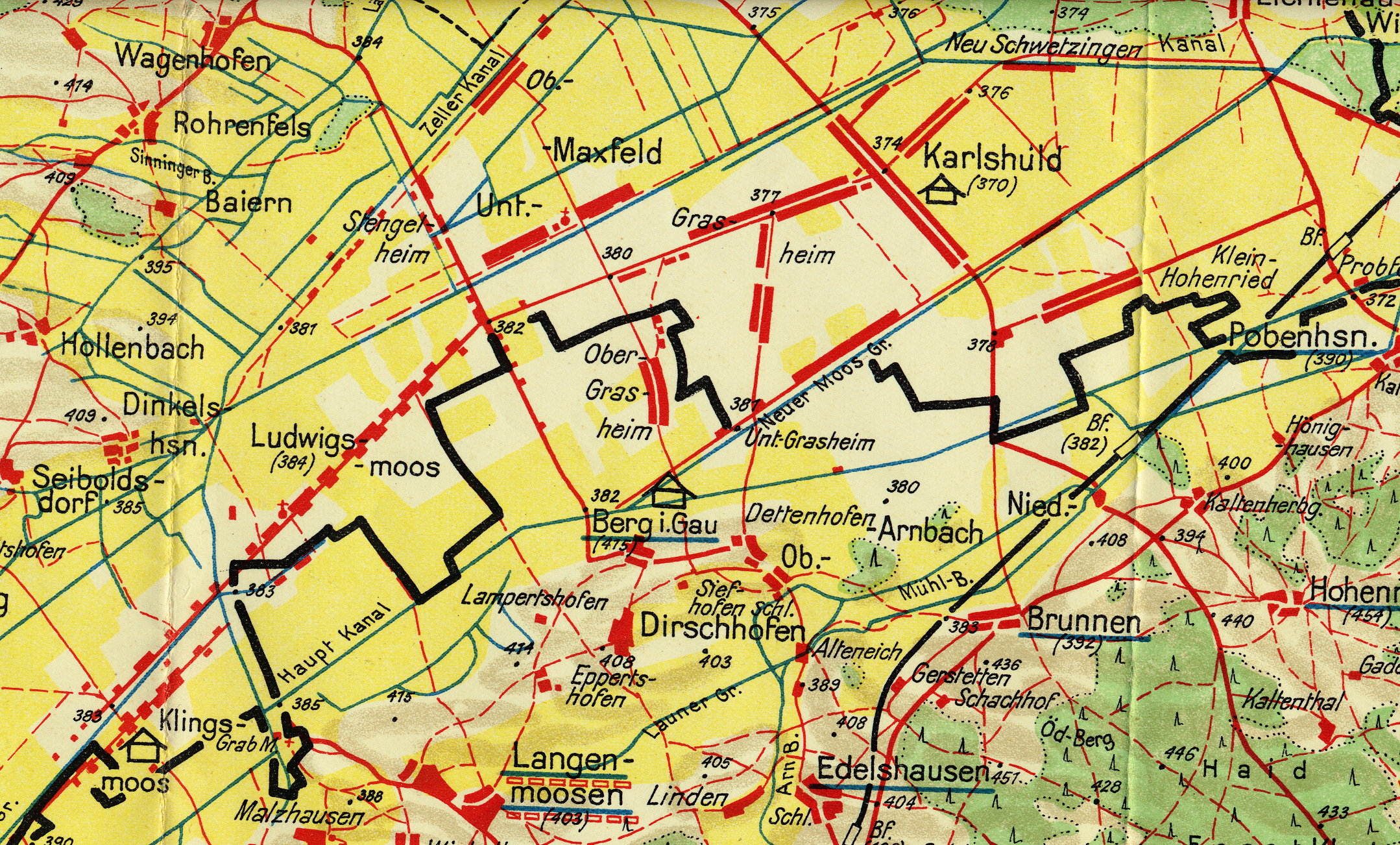

Die von der kurfürstlichen Regierung 1731 beklagte uneinheitliche „Getreidmässerei“ mit ihren Folgen für die Wirtschaft war auch im engeren Umkreis von Schrobenhausen erkennbar.

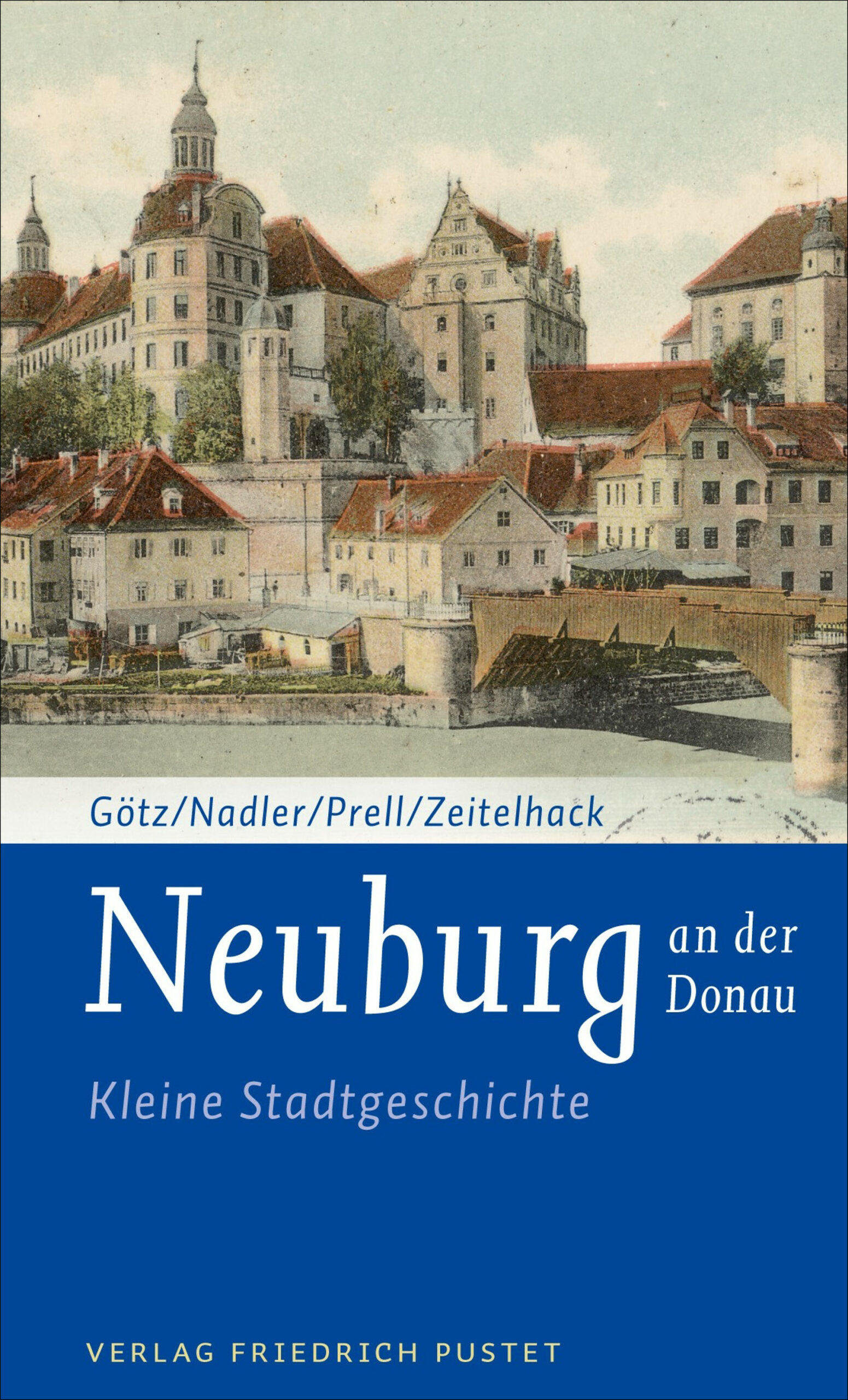

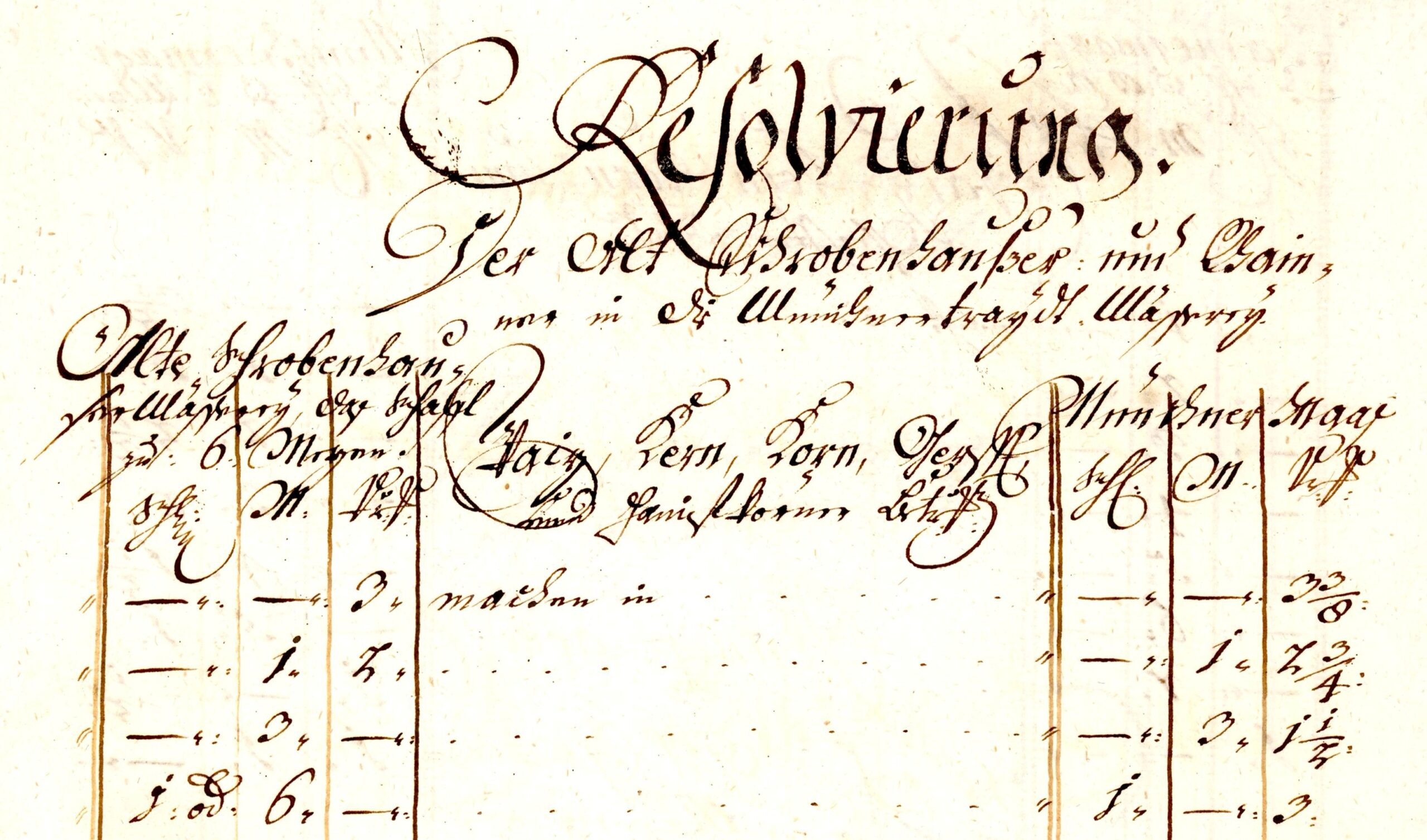

Für Schrobenhausen findet man Archivalien, in denen, ähnlich wie im kurfürstlichen Mandat verfügt, die alten und neuen Maße einander gegenübergestellt sind.

Eine Getreiderechnung von 1750 aus dem Schlossarchiv Sandizell (7) listet die Korngülten aus Edelshausen auf, die dem Grundherrn entrichtet werden müssen. Am Anfang steht eine „Resolvierung“, ein Vergleich des Schrobenhausener Kornmaßes mit dem neuen Münchener Maß. Daraus geht hervor, dass in Schrobenhausen der Schäffel wie in München in sechs Metzen, dieser in vier Viertel unterteilt waren. Die Schrobenhausener Maße waren aber um ein Achtel größer als die Münchner. Mit dem obigen Wert des Münchner Schäffels umgerechnet, hält der Schrobenhausener Schäffel 250 Liter, der Metzen also etwa 42 Liter.

Dieses Dokument enthält auch eine Umrechnung des Maßes von Rain am Lech. Dort hält der Schäffel 259 Liter. Im Unterschied zu München und Schrobenhausen ist er aber in acht Metzen zu je 32,5 Liter unterteilt.

In einem Dokument von Mühlried aus der Mitte des 17. Jahrhunderts wird der dortige Schäffel in fünf Metzen unterteilt; die Größe des Schäffels ist nicht angegeben.

In Pfaffenhofen hielt der Schäffel 239 Liter und war in vierzehn Strich zu je 17,1 Liter unterteilt.

Schrobenhausen, Rain am Lech, Mühlried, Pfaffenhofen: Vier Orte, die man als beispielhaft annehmen kann, haben vier verschiedenen Kornmaße: Man kann ermessen, wie schwerfällig das Wirtschaftsleben im Lande funktionierte. Bis zu einer wirkungsvollen Abhilfe dauerte es noch bis zur Reichsgründung.

Zinnmaße 1851 –Eichmarken auf dem oberen Rand (Stadtmuseum Schrobenhausen)

Getreidemaße nach 1872 – in Litern vermessen und geeicht (Stadtmuseum Schrobenhausen)

Weitere landwirtschaftliche Maße

Weitere, teilweise nur regional benutzte landwirtschaftliche Maße:

Das Sumber (Schmeller: Das Sumber oder Sümber, Korb, besonders ein dichter, aus Stroh geflochtener), auch Sümer oder Simri genannt, war als Getreidemaß in Franken gebräuchlich. Seine Größe variierte regional sehr stark; es konnte zwischen 80 und 600 Liter halten.

Das Mutt war ein Getreidemaß, an dem man die regionale Vielfalt der ursprünglichen Maße besonders gut erkennen kann. Nach Schmeller machte „das Mutt in Mühldorf 4 Schäffel, 4 Metzen, 3 Viertel und 2 Sechszehntel, in Wasserburg und Rosenheim 4 Schäffel, 2 Metzen, 1 Viertel Münchner Maßes, … in Traunstein 6 Münchner Schäffel. Das Eichstätter Mutt enthielt 28 Metzen.“ Weitere ähnliche Getreidemaße wurden in Franken und Schwaben gebraucht.

Ein verbreitetes Maß für Handelswaren war der Saum. Er bezeichnete ursprünglich die Last, die der Säumer auf seinem Pferd über die Alpen transportierte und entsprach ungefähr 250 Pfund. Später wurde er allgemein für große Warenmengen gebraucht und bezeichnete dann oft Großhandels-Waren im Gegensatz zu Waren im Detail-Verkauf. Deshalb wurde im Flachland der Großhändler auch als Säumer bezeichnet.

Ein spezifisches Maß war auch der Holzklafter, die Volumeneinheit für Brennholz. Ein Holzklafter maß ein Klafter Breite mal ein Klafter Höhe mal Scheitlänge, also ungefähr drei Kubikmeter.

Gewichte

Grundeinheit für die Gewichtsmessung war das Handelspfund, auch kurz als Pfund bezeichnet, das 560 Gramm entsprach. Hundert Pfund waren ein Zenten. (Bei Eiern wurde der Zenten auch als Zählmaß verwendet: Ein Zenten = 100 Stück.)

Die weitere Aufteilung:

1 Pfund = 16 Unzen = 32 Lot = 128 Quent = 512 Pfennig = 7680 Gran.

Im Alltag der Bevölkerung waren die Gewichtsmaße zum Beispiel bei der Herstellung und beim Kauf von Brot zu beachten. Brot war wie heute eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Deshalb wurde der Preis des Brotes – wie der anderer Grund-Nahrungsmittel – vom Magistrat reguliert und bei Bedarf an die Entwicklung der Getreidepreise angepasst.

Die verschiedenen Brotsorten hatten festgelegte (niedrige) Preise, die nicht beliebig unterteilt werden konnten. Die Regulierung des Brotpreises erfolgte deshalb so, dass das vorgeschriebene Gewicht der einzelnen Brotsorten nach dem Getreidepreis variiert wurde. (8)

Ein Beispiel aus dem späten 17. Jahrhundert (9):

Am 10. November 1689 kostete der Weizen 9 Gulden (je Schäffel). Für die Semmel zu einem Pfennig war ein Gewicht von 2 Lot 2 Quent 2 Pfennig, also etwa 46 Gramm, vorgeschrieben. Das Ein-Kreuzer-Röggl musste 14 Lot 2 Quent, etwa 250 Gramm, wiegen.

Am 20. Oktober 1690 lag der Preis für Weizen bei 7 Gulden 2 Schilling Pfennige. Entsprechend musste das Brot schwerer sein: Die Ein-Pfennig-Semmel hatte 3 Lot 2 Pfennig, etwa 55 Gramm, und das Röggl zu einem Kreuzer 16 Lot 2 Quent, etwa 290 Gramm.

Der Pfennig kommt hier mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen vor: Als Währungseinheit ist er der zweihundertvierzigste Teil des Guldens, als Gewichtseinheit der fünfhundertzwölfte Teil des Pfundes.

Die Einhaltung der vorgeschriebenen Gewichte der Brote wurden vom Stadtmagistrat kontrolliert. Man findet in den Ratsprotokollen immer wieder Einträge über die Bestrafung von Bäckern wegen zu niedrigen Brotgewichts. So wurde am 29. Juli 1701 bei zwei Bäckern, Josef Grabmayer und Georg Harter, zu leichtes Brot gewogen; sie wurden mit Geldstrafen belegt (10).

Neben dem Handelsgewicht gab es zwei weitere „branchenbezogene“ Gewichtssysteme, die früh im 19. Jahrhundert in Deutschland Länder-übergreifend normiert worden waren.

Das erste war das Münzgewicht, das auch für ungemünzte Edelmetalle verwendet wurde. Es basierte auf der Kölnischen Mark, die etwa 234 Gramm hielt und in 8 Unzen, 64 Quentchen und 256 Pfennig unterteilt war.

Betrügerische Münzverschlechterung, also die Verminderung des Feingehalts einer Münze an Gold oder Silber und Ersatz durch minderwertige Metalle, kam so häufig vor, dass vor allem Kaufleute und Händler sich dagegen schützen mussten. Dazu gab es Feinwaagen mit Gewichts-Sätzen, die mit den Gewichten der gängigen „echten“ Münzen identisch waren. Die schlechten Münzen waren leichter als die unverfälschten. Mit der Münzwaage konnten sie schnell und zuverlässig erkannt und als Zahlungsmittel zurückgewiesen werden.

Feinwaage zur Münzprüfung 1856 (Stadtmuseum Schrobenhausen)

Als zweites spezifisches System gab es das Apothekergewicht, dessen Anwendungsgebiet sich aus dem Namen ergibt. Das Apothekerpfund entsprach etwa 360 Gramm und war unterteilt in 12 Unzen, 96 Drachmen 288 Skrupel und 5760 Gran.

Das Pfund wurde vielfach auch als Zähleinheit benutzt und entsprach 240 Stück. So konnte man von einem Pfund Kälberstricke, einem Pfund Zaunlatten oder auch einem Pfund Pfennig sprechen. Eine weitere Zähleinheit war der Schilling, der 12 Stück bedeutete.

Beide Zähleinheiten haben lange überlebt in der britischen Währung: Ein Pfund Sterling =20 Shilling zu je 12 Pence = 240 Pence.

Salz

Salz wurde bis in das 20. Jahrhundert hinein nicht nur als Speisewürze, sondern auch zum Konservieren von Fleisch und Gemüse oder zur Fermentierung von Weißkohl zu Sauerkraut verwendet. Auch verschiedene Gewerbe wie Brauereien, Färber, Gerber hatten Bedarf an Salz. Die Menge, die pro Kopf der Bevölkerung verbraucht wurde, war ein Vielfaches der heutigen Menge. Salz war ein wichtiges und begehrtes Handelsgut: “Weißes Gold“.

Das Salz wurde in den Salinen nach dem Trocknen in hölzerne konische Fässer – Kufen – kräftig eingestampft, so dass eine kompakte Masse entstand. Diese Kufe bzw. ihr Inhalt, die Scheibe Salz, war die Versand-Einheit und zugleich das Handelsmaß. Eine Scheibe wog ungefähr eineinhalb Zenten oder 85 Kilogramm.

Der Ausstellungs-Katalog „Salz Macht Geschichte“ (siehe Literatur-Verzeichnis) ist eine umfassende Dokumentation über die Gewinnung, den Transport und die Handelswege des Salzes in Bayern. Er ist ein Muss für alle, die sich detaillierter über das Weiße Gold informieren wollen.

Hölzerne Salzschaufel des Melbers und Salzstößlers Georg Mühlbauer

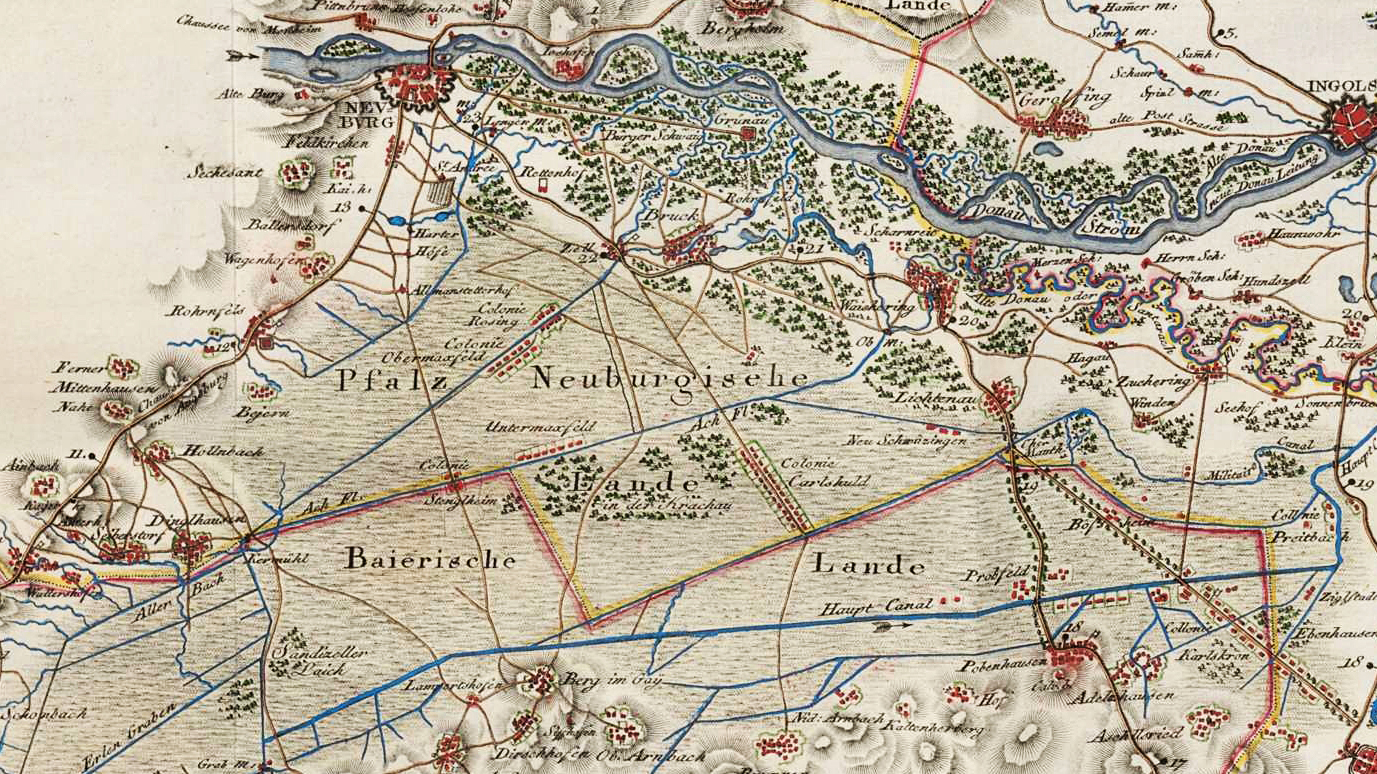

Schrobenhausen bezog sein Salz von den landesherrlichen Salzämtern in München und Ingolstadt, seltener auch aus dem Fürstentum Pfalz-Neuburg. Im städtischen Salzstadel wurden die Scheiben zerstampft und an die Hockner (11) verkauft, die sie Dreißiger-weise weiterverkauften. Der Verkaufspreis war von der Stadt vorgeschrieben.

Eine Episode über die Folgen unterschiedlicher regionaler Maße: Im Januar 1765 beschwerten sich die Hockner, weil die Ingolstädter Salzscheiben kleiner als die 83 Dreißiger waren, nach denen die Stadt den Verkaufspreis kalkuliert hatte (12). Die Stadt wandte sich an den Salzbeamten in Ingolstadt mit der Bitte, der Vorschrift entsprechende Salzscheiben zu liefern. Dieser teilte mit, dass im Salzamt jede Scheibe überprüft und falls erforderlich, auf 83 bis 84 Dreißiger aufgefüllt werde. Die Stadt wählte dann aus ihrem Bestand drei Salzscheiben aus und ließ sie vom Eichmeister, von den Hocknern und vom Ratsdiener in Dreißigern ausmessen. Es stellte sich heraus, dass die Scheiben zwischen 71 und 75 Dreißiger hielten. So war also 25 Jahre nach der Anordnung des Kurfürsten der Schrobenhausener Dreißiger noch um etwa 10 Prozent größer als der Ingolstädter.

Der letzte und zu seiner Zeit einzige Salzstößler in Schrobenhausen war der Melber Georg Mühlbauer. Er hatte 1884 eine Hypothek auf sein Haus zugunsten der bayerischen Salinen-Verwaltung eintragen lassen. Dies war die Bedingung, dass er mit Salz beliefert wurde.

Von seinem Salzhandel ist eine hölzerne Schaufel erhalten geblieben.

Wasser

Bernhard Rödig (13) hat beschrieben, wie ab Mitte des 15. Jahrhunderts Wasser aus den umgebenden Moosen und Quellhorizonten in Deichel-Leitungen in die Stadt geführt wurde. So stand der Bevölkerung frisches Wasser in Röhrbrunnen zur Verfügung und man war nicht auf das Wasser aus dem Stadtbach oder den Stadtgräben angewiesen.

Viele Bürger, vor allem Gewerbetreibende wie Bräuer, Färber oder Johannes Senser für seine Tuchfabrik, waren auf fließendes reines Wasser in ihrem Betrieb angewiesen. Sie konnten auf eigene Kosten eine Leitung auf ihr Grundstück legen, deren lichter Durchmesser entsprechend ihrem Bedarf festgelegt wurde. Die Wassermenge, die sie bezogen, wurde in Steften gemessen. Ein Steften entsprach einem Fluss von zwei Maß pro Minute. Im 17. und

- Jahrhundert lagen die üblichen Wassermengen, die die Stadt lieferte, zwischen einem Viertel und einem Steften pro Anschluss.

Die Gebühr, die die Stadt für das gelieferte Wasser verlangte, war recht hoch: 1712 ließ sich der Färber Hans Georg Scheffler einen Viertel Steften liefern und bezahlte dafür einen Gulden jährlich (14). (Zum Vergleich: Am 16. Oktober 1711 kauft der Färber Franz Knogler das sogenannte Käsränftelsche Haus in Schrobenhausen für 400 Gulden (15).)

Ein Maß für die Ergiebigkeit von Solequellen war das Röhrl. Es entsprach in Reichenhall einem Fluss von 20 Kubikmetern in 24 Stunden.

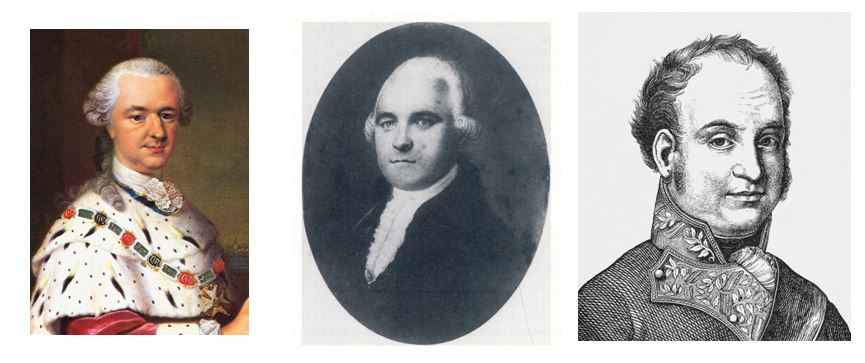

Die bayerische Landesvermessung 1801

Was hat die bayerische Landesvermessung mit den bairischen Maßen und Gewichten zu tun? Zum ersten Mal wurde bei dieser Gelegenheit die künftige universelle Längeneinheit, das Meter, verwendet.

Bayern hatte im zweiten Koalitionskrieg an der Seite Österreichs gegen Frankreich gekämpft. Nach dem Sieg der Franzosen bei Hohenlinden besetzte die französische Armee ganz Süddeutschland bis sie 1802, nach dem Frieden von Lunéville, wieder abzog.

Die Franzosen installierten 1800 in Nymphenburg eine „Commission des routes“, die für die Heeresführung eine genaue Karte von Bayern herstellen sollte. Nach ihrem Abzug entstand daraus das Bayerische Topographische Büro, das von Kurfürst Maximilian IV. Joseph mit der Fortsetzung der von den Franzosen begonnenen Arbeit beauftragt wurde.

Als erster Schritt der Landesvermessung war es erforderlich, die Länge einer „Basislinie“ für die Triangulierung (16) mit äußerster Genauigkeit zu bestimmen. Die Endpunkte dieser Linie lagen in München am Föhringer Ring bei St. Emmeram und bei Aufkirchen westlich von Erding. Diese Endpunkte wurden durch Granitpyramiden gekennzeichnet und sind somit noch heute erkennbar.

Die Leitung der Vermessung dieser Linie übernahm der französische Ingenieurgeograph Charles Rigobert Bonne. Die Arbeiten begannen am 25. August 1801. Die Länge der Strecke durch das menschenleere Erdinger Moos wurde mit Holzstangen von fünf Metern Länge „abgeschritten“. Nach 42 Tagen ergab sich die Länge der Basislinie zu 21 Kilometer 653 Meter 80 Zentimeter. Messungen mit heutigen modernen Mitteln zeigten, dass Bonne sich um weniger als einen Meter „vermessen“ hatte.

Da in Bayern das Meter noch nicht eingeführt war, wurde die Basislänge in bayerische Ruten zu je 10 Schuh umgerechnet und ergab 7 419,267 Ruten.

Basispyramide Aufkirchen

Von den Endpunkten der Basislinie wurden dann die Winkel zu den nächsten trigonometrischen Punkten ermittelt und so schrittweise die Triangulierung des Landes durchgeführt. Damit wurden die Grundlagen für die ersten genauen Flurkarten im Maßstab 1:5000 geschaffen, die mit den im Laufe der Zeit erforderlichen Revisionen über viele Jahrzehnte der Kartographie Bayerns zugrunde lagen.

Vereinheitlichung der Maße und Gewichte in Bayern 1809

Ein neuer Vorstoß zu einem in ganz Bayern einheitlichen Messwesen unternahm König Maximilian I. Eine Verordnung vom 28. Februar 1809 zur „Einführung eines gleichen Maß-, Gewichts- und Münz-Fußes …“ erklärte die gesamten Münchner Maße, also nicht nur wie in dem Mandat von 1731 die Hohlmaße zur Getreidemessung, für das ganze Königreich als verbindlich und setzte damit fort, was, offenbar wenig erfolgreich, seit mindestens Anfang des 18. Jahrhunderts angestrebt worden war.

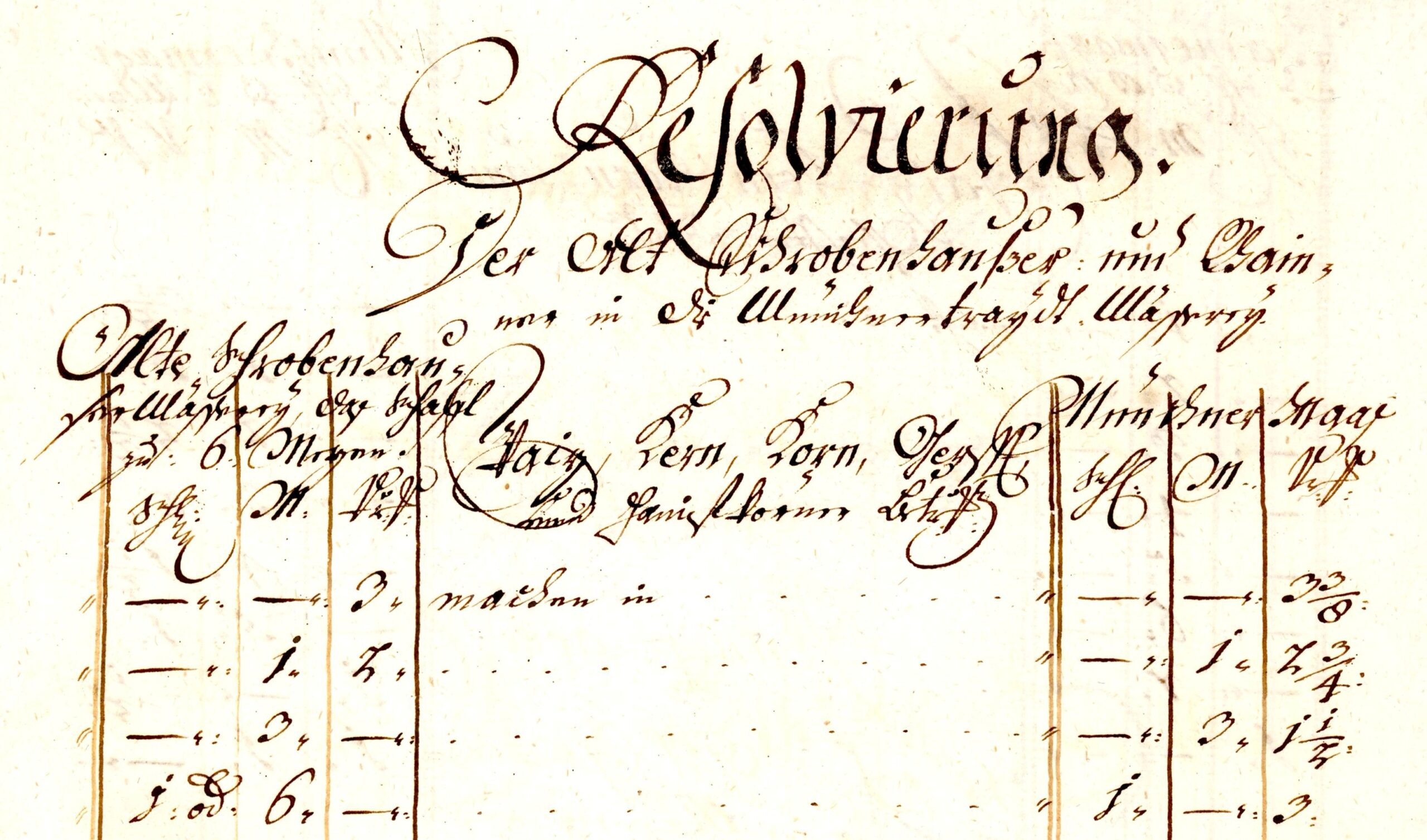

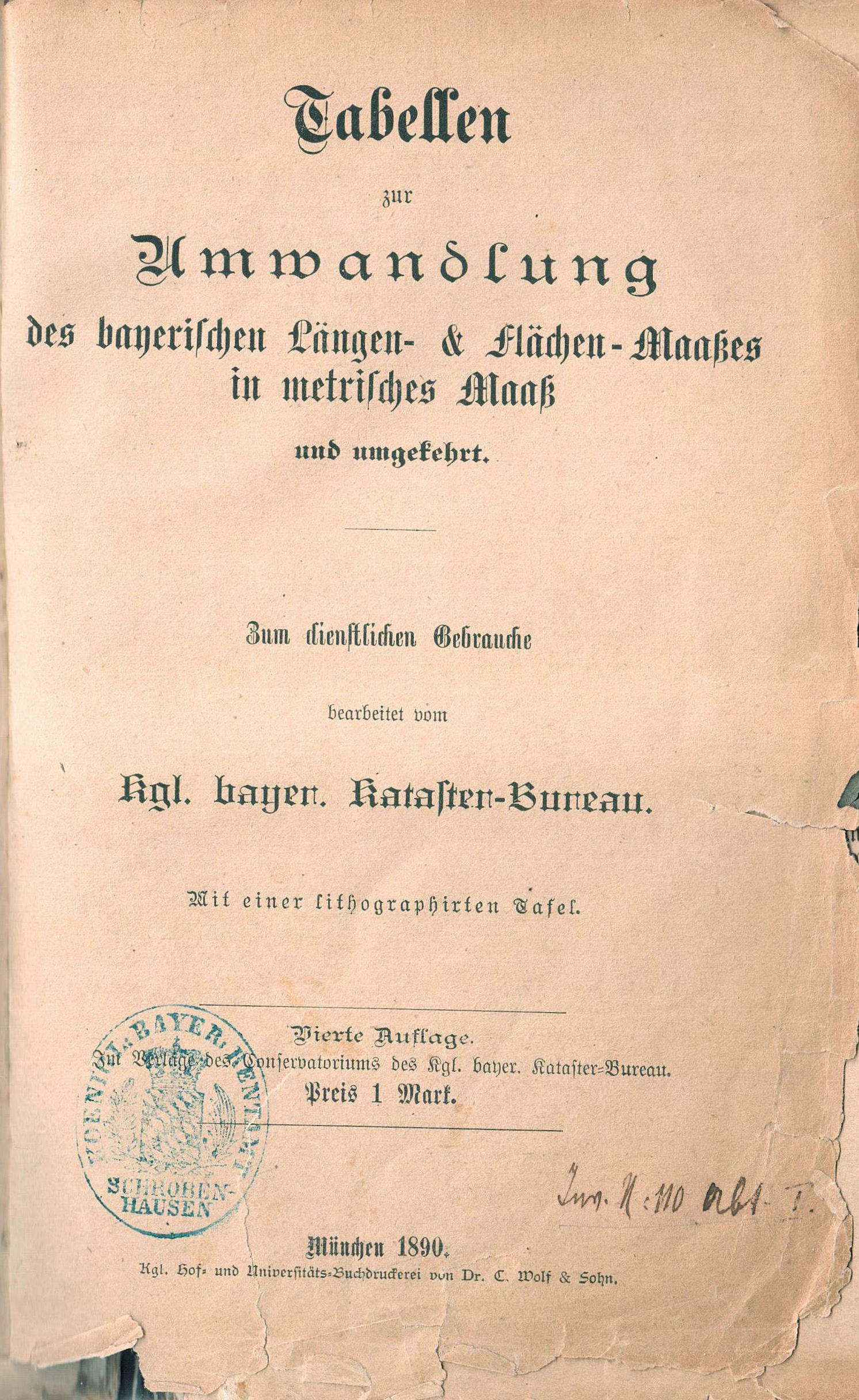

Das metrische Maßsystem wird eingeführt

Erst mit der Reichsgründung kam das Ende der Vielfalt des Messwesens in Deutschland. Das metrische Maßsystem wurde durch Reichsgesetz vom 16. April 1871 mit Wirkung ab 1. Januar 1872 verbindlich eingeführt.

Die amtlichen Aktivitäten wurden sofort auf das neue System umgestellt. Im Stadtarchiv ist das „Schrannen-Manual 1802 – 1892“ (17) erhalten. In diesem Archivale sind für jede Schranne (also wöchentlich) und für die vier Getreidearten Weizen, Roggen, Gerste und Hafer jeweils die Mengen an Getreide festgehalten, die zur Schranne geliefert und die verkauft wurden, sowie die Preise, die bezahlt wurden. Die Maßeinheit war zunächst der (Münchner) Schäffel. Am Anfang der Eintragungen für das Jahr 1872 findet sich die Notiz: „Vom Jahre 1872 an Maaß und Preis pro Hektoliter“.

Schwieriger und langwieriger war die Umstellung im privaten Bereich. Es gab manche Hindernisse. Die Anwendung der alten Maßeinheiten hatte eine lange Tradition; sie waren seit alters vertraut. Die neuen Einheiten mussten in Tabellen nachgeschlagen oder aus den alten umgerechnet werden. Ihre Benennungen waren ungewohnt und wirkten abstrakt gegenüber den vertrauten alten Namen.

Ein vielgenutztes Hilfsmittel

Inzwischen hat sich das metrische Maßsystem wie in Bayern nahezu weltweit durchgesetzt. In Baiern kennt man noch die Namen der alten Maßeinheiten: Zoll, Tagwerk, Unze und Schäffel. Ihre ursprüngliche Funktion ist eine geliebte Erinnerung.

Anmerkungen

(1) Ich verwende die Bezeichnung Baiern wie üblich als Synonym für Altbaiern, während mit Bayern das Territorium des Königreichs gemeint ist.

(2) Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Dieses Werk, dessen erste Auflage 1827 – 1837 erschien, ist auch heute noch unentbehrlich für jeden, der sich für bairische Sprache, Kultur und Geschichte interessiert. Ich verwende es in der Folge häufig, ohne jedes Mal Schmellers Namen zu erwähnen.

(3) Stadtarchiv Schrobenhausen – Darlehensvertrag zwischen Hans Will und der Dreifaltigkeitskirche Peutenhausen vom 29. September 1491

(4) Stadtarchiv Schrobenhausen – Ratsprotokolle B 106

(5) Stadtarchiv Schrobenhausen – Gewerbeanmeldungen Schrobenhausen A 20/8

(6) Sammlung der neuest und merkwürdigisten Churbaierischen Generalien und Landesverordnungen, N. IX. München 1771.

(7) Stadtarchiv Schrobenhausen – Edelshauser Getreiderechnung 1750. Bestand Schloßarchiv Sandizell, R. 31

(8) Die Obrigkeiten waren sich des Einflusses bewusst, den der Brotpreis auf das Wohlergehen und die Stimmung in der Bevölkerung hatte.

(9) Stadtarchiv Schrobenhausen – Ratsprotokolle B 66 und B 67

(10) Stadtarchiv Schrobenhausen – Ratsprotokolle B 76

(11) Hockner waren ursprünglich Händler, die ihre Ware auf der Rückentrage, der Hucke, trugen. Später wurden allgemein Kleinkrämer als Hockner bezeichnet.

(12) Stadtarchiv Schrobenhausen – Salzakte, Akten Nr. 39, 40 und 41

(13) Rödig, Bernhard: Wasser für die junge Stadt. In: Direktor, Max (Hrsg.): Schrobenhausen im Mittelalter. Schrobenhausen 1997

(14) Stadtarchiv Schrobenhausen – Ratsprotokolle B 80

(15) Stadtarchiv Schrobenhausen – Briefprotokolle 1711 – 1713

(16) Triangulierung = Dreiecksmessung. Traditionelle Methode der Landesvermessung. Dazu wurde das Land durch ein Netz von gedachten Dreiecken überzogen, deren Eckpunkte (Trigonometrische Punkte) dauerhaft festgelegt wurden. Sie wurden so im Gelände ausgewählt, dass sie wechselseitig mit Theodoliten angepeilt werden konnten. Die Länge einer der Verbindungslinien musste mit äußerster Genauigkeit bestimmt werden. Sie war die sogenannte Basislinie des Netzes. Die Lage der weiteren Punkte konnte dann schrittweise durch (die wesentlich einfachere) Winkelmessung ermittelt werden.

(17) Stadtarchiv Schrobenhausen – A 20/7

Literatur

- Lueger, Otto: Lexikon der gesamten Technik … . 2. Auflage, Stuttgart, Leipzig 1904 – 1910

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage, Leipzig und Wien

- 1905 ff.

- Salz Macht Geschichte. Katalog und Aufsätze zur gleichnamigen Ausstellung. Haus der Bayerischen Geschichte. Hrsg. von Manfred Treml … – Augsburg 1995

- Schlender, Johannes: Über das Messen von Längen vor 1872.

- In: Restaurator im Handwerk – Die Fachzeitschrift für Restaurierungspraxis 3/2015

- Schmeller, Johann Andreas: Bayerisches Wörterbuch. 2. Ausgabe, München 1872 –1877 (Nachdruck 1985)

- Scholz, Günter & Klaus Vogelsang: Einheiten – Formelzeichen – Größen. Leipzig 1991

- Stadtarchiv Schrobenhausen: Verschiedene Archivalien

- Trapp, Wolfgang: Kleines Handbuch der Maße, Zahlen Gewichte und der Zeitrechnung. 2. Auflage, Stuttgart 1996

Fotos: Hofmann, falls nicht anders vermerkt

Blick über die Fluren der Gemeinde Königsmoos von Berg im Gau aus, im Hintergrund die Kirche St. Josef in Untermaxfeld

Blick über die Fluren der Gemeinde Königsmoos von Berg im Gau aus, im Hintergrund die Kirche St. Josef in Untermaxfeld

Werkstatt von Kupferschmied Bauer um 1930

Werkstatt von Kupferschmied Bauer um 1930