Frühe Hörzhausener Schulgeschichte von 1800 bis 1850

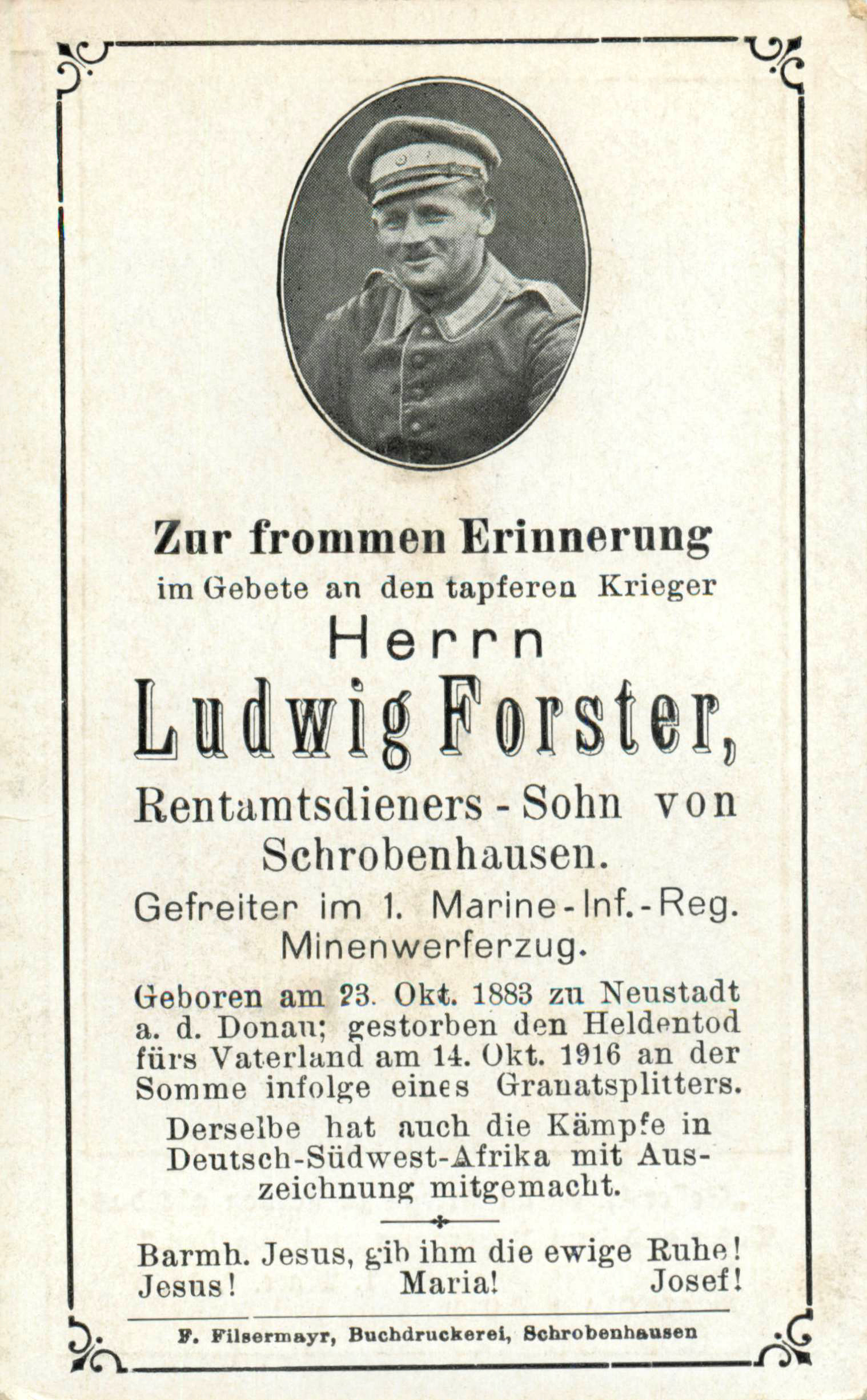

Kirche und altes Schulhaus aus dem Jahr 1880 (links)

Frühe Hörzhausener Schulgeschichte 1800 bis 1850

Sechs Klassen in einem Raum und gleichzeitig Unterricht? Werktagsschule und danach Schule am Sonntag? Schulgeld zahlen? Zweitberuf Mesner für den Lehrer, weil er sich von seinem Einkommen als Lehrer nicht ernähren kann? Geistliche als örtliche und staatliche Schulaufsicht? Heute für viele schwer vorstellbar, vor zweihundert Jahren allgemeine Realität in Bayern.

Umfangreiche Unterlagen zur Schule Hörzhausen im Schrobenhausener Stadtarchiv motivieren, sich diese Zeit näher anzusehen … und immer wieder Vergleiche mit heute anzustellen. Was hier für Hörzhausen skizziert wird, gilt für viele ländliche Gemeinden in Bayern, nicht nur in unserer Region

Hörzhausener Schule vor 1800

Vor der Einführung der Schulpflicht in Bayern im Jahr 1802 gab es kein flächendeckendes allgemeinbildendes Schulwesen. In den Städten sind vielfach Schulen vorhanden – Gewerbetreibende mussten Rechnungen stellen können und auch Korrespondenzen führen. Die dörfliche Gemeinschaft kam weitgehend ohne Lesen und Schreiben zurecht. Trotzdem sind in größeren Dörfern Schulen nachgewiesen, der Schulbesuch war freiwillig.

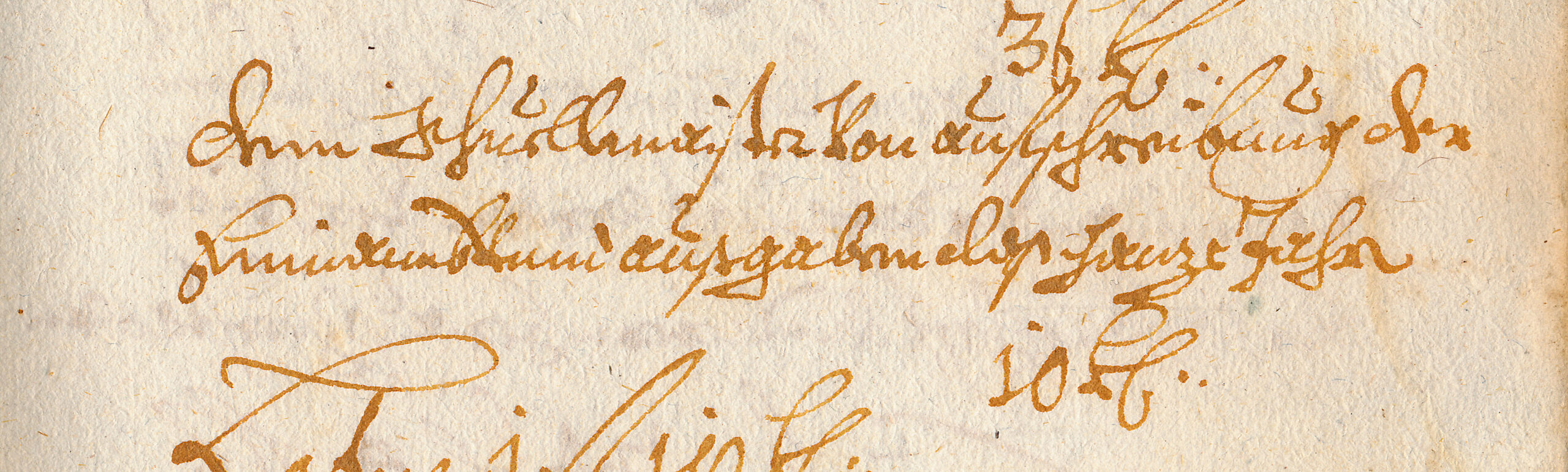

In Hörzhausen begegnet uns ein „Schuellmaister“ schon in der Gemeinderechnung von 1670, er hat 10 Kreuzer erhalten für das Aufschreiben der Einnahmen und Ausgaben der Dorfrechnung. Wie viele Schüler den Unterricht besuchten, was im Unterricht gelehrt wurde, bleibt unklar. Unbekannt ist auch, ob es durchgehend Schulunterricht in Hörzhausen gegeben hat.

Rechnung des Dorfs Hörzhausen 1670: „Dem Schuellmaister von Aufschreibung der Einnamb unnd Ausgaben das ganze Jahr 10 Kreuzer“

Ende des 18. Jahrhunderts finden wir als Schullehrer und Mesner einen Adam Denz, der auch nach Einführung der Schulpflicht bis 1819 in Hörzhausen tätig war.

Schulpflicht in Bayern ab 1802

Die moderne Schulgeschichte beginnt in Bayern mit dem Jahr 1802: Die allgemeine Schulpflicht wird eingeführt, die Schule damit praktisch verstaatlicht. Schulpflichtig waren nun alle Knaben und Mädchen von 6 bis 12 Jahren, für den Schulbesuch musste Schulgeld bezahlt werden. Der Schulsprengel von Hörzhausen umfasste das Pfarrdorf Hörzhausen und die Ortschaft Halsbach. Kinder aus dem Gut Mantelberg mussten nach Schrobenhausen in die Schule. Alle Hörzhausener Kinder waren katholisch.

Spätestens mit dem Gemeindeedikt von 1818 waren die Gemeinden für die Organisation und den Betrieb der Volksschulen in ihrem Gebiet verantwortlich.

Die Schulen werden als Volksschulen, auch als Elementarschulen oder als Werktagsschulen bezeichnet,

Sonntags- und Feiertagsschulen 1803

Im Jahr 1803 wurde die Schulpflicht ergänzt: Es wurden Sonn- und Feiertagsschulen eingeführt, die Schule fand nur an Sonn- und Feiertagen statt, oft direkt nach dem Gottesdienst, die Schulpflicht bestand vom 12. bis zum 18. Lebensjahr.

„In unserer Verordnung vom 23ten December vorigen Jahrs haben Wir nur sechs Jahre zum ordentlichen Schulbesuche bestimmt, um den Aeltern ihre Kinder für die nothwendigen Feld- und häuslichen Arbeiten nicht zu lange zu entziehen. Indessen werden vernünftige Aeltern selbst einsehen, daß in einem Zeitraume von sechs Jahren nur das Nothwendigste gelehrt werden könne; daß das Gelernte, wenn aller Unterricht mit dem zwölften Jahre aufhöret, größtentheils wieder vergessen werde; und daß endlich besonders die moralische Ausbildung in diesen Jahren nicht vollendet werden könne.“

Schulprüfung 1804

Ein sehr ungewöhnlicher Fund, der nur möglich war, weil zahlreiche alte Zeitungsbände und Zeitschriften inzwischen digitalisiert sind und gut durchsucht werden können. Im Jahr 1804 findet in Hörzhausen eine Schulprüfung statt, ein Bericht dazu findet sich im „Kurpfalzbaierischen Münchner Wochenblatt“ im Jahr 1804. Wir bringen den Text hier wörtlich, weil auch die Sprache ein Licht auf die damalige Zeit wirft:

„Schulprüfung zu Hörzhausen 1804

Am verflossenen Pfingstmondtage war zu Hörzhausen im kurfl. Landgerichte Schrobenhausen, und im Ober-Schulkommissariats-Bezirke München die erste Prüfung und Preisevertheilung der dortigen Elementar- und Feyertags-Schule, welche der würdige Ortspfarrer Georg Wurm, ganz auf seine Kosten, und auf eine Weise hielt, welche in der ganzen Gegend eine für das Schulwesen sehr günstige Sensation machte.

Es waren außer den Herren Pfarrern der Gegend die Aeltern und Anverwandten von mehr als 60 Werktags- und Feiertagsschülern und überhaupt eine große Volksmenge in der Pfarrkirche, wo die Feyerlichkeit vor sich gieng, versammelt. Die Prüfung dauerte 2 Stunden und fiel über alle Erwartung gut aus. Die Gegenstände waren: Christenthum, Sittenlehre, Lese-, Schreib und Rechenkunst und nützliche Kenntnisse. Im Kopfrechnen löseten besonders die Feyertagsschüler und Schülerinnen schwere Aufgaben und alle Aeltern freuten sich sichtbar über die vielen schönen und nur aufs praktische Leben beschränkten Sachen, welche ihre Knaben und Mädchen in der Hörzhauser Schule lernten.

Die Preisevertheilung gieng nach einer vom Herrn Pfarrer Wurm gehaltenen zweckmäßigen Rede unter Trompeten- und Paukenschall vor sich. Die Preise bestanden in silbernen Münzen an Bändern und in lauter gut gewählten, nützlichen Büchern. Bey der Austheilung eines jeden Preises wurden einige auf den Schüler oder die Schülerinn passende Reime abgelesen, welche sich nicht durch Poesie, sondern durch Herzlichkeit, Popularität und die Wirkung auszeichneten, daß fast alle Aeltern und Kinder Freudenthränen weinten.

Nach der Preisevertheilung hieng Pfarrer Wurm dem (erst von ihm gebildeten und immer unterstützten) alten Ortsschullehrer einen vergoldeten grissen Thaler mit einem seidenen Bande an und beschloß das Kinder- und Aelternfest mit feyerlicher Absingung des Herr Gott dich loben wir!“

Dieser euphorische Bericht sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einführung der Schulpflicht in der Regel mit großen Problemen verbunden war: Die Pfarrer mussten Listen der Schulpflichtigen erstellen, die Bauern Schulgeld zahlen. Die Schulpflicht wurde von der bäuerlichen Bevölkerung auch deshalb oft skeptisch beurteilt, weil Kinder schon früh auf dem Hof mitarbeiten mussten. Um das auch weiterhin zu ermöglichen, gab es zahlreiche Sonderbestimmungen. Bis Schule und Schulunterricht flächendeckend den gestellten Ansprüchen genügte, dauerte es noch viele Jahre.

Lehrer und Schulräume

Eines der drängendsten Probleme waren die Unterrichtsräume. Schulunterricht hatte ja auf Dörfern bisher meist in den Räumen des Mesners stattgefunden, diese Räume waren nach der Einführung der Schulpflicht zu klein. So wird das schöne Bild der musterhaften Schulprüfung getrübt vom Bericht des Hörzhausener Lehrers Adam Denz aus dem Jahr 1809. Er schreibt bezüglich des Schulhauses:

„Das alte Mesner- und Schulhaus ist ganz baufällig und völlig unbewohnbar, und wird dermal aus Gefälligkeit des Wirths die Schule in dessen Nebenhaus bis zum Verkauf gehalten, wo ein kerkerähnliches Zimmer ohne Apparat [hier gemeint wohl „Ausstattung“] und sonstiger Nothwendigkeit zum Lehrzimmer dient.“

Unterschrift des Lehrers Adam Denz

Adam Denz stirbt im Jahr 1819. Nachfolger wird als Lehrer und Mesner ab November 1820 Joseph Weichselbaumer. Er wurde im Jahr 1797 in Hohenwart geboren und Hörzhausen ist seine erste Stelle. Als „Befähigungs-Note“ wird gut angegeben, eine eher bescheidene Note, denn die Notenstufen lauten: ausgezeichnet, vorzüglich, sehr gut, gut, mittelmäßig und notdürftig. Auch „sittlicher Wandel und Fleiß“ werden mit gut beurteilt.

Joseph Weichselbaumer bleibt 38 Jahre lang Lehrer und Mesner in Hörzhausen, im Jahr 1858 tritt er wohl aus gesundheitlichen Gründen. Kein Lehrer konnte im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts auch nur annähernd auf eine so lange Dienstzeit zurückblicken.

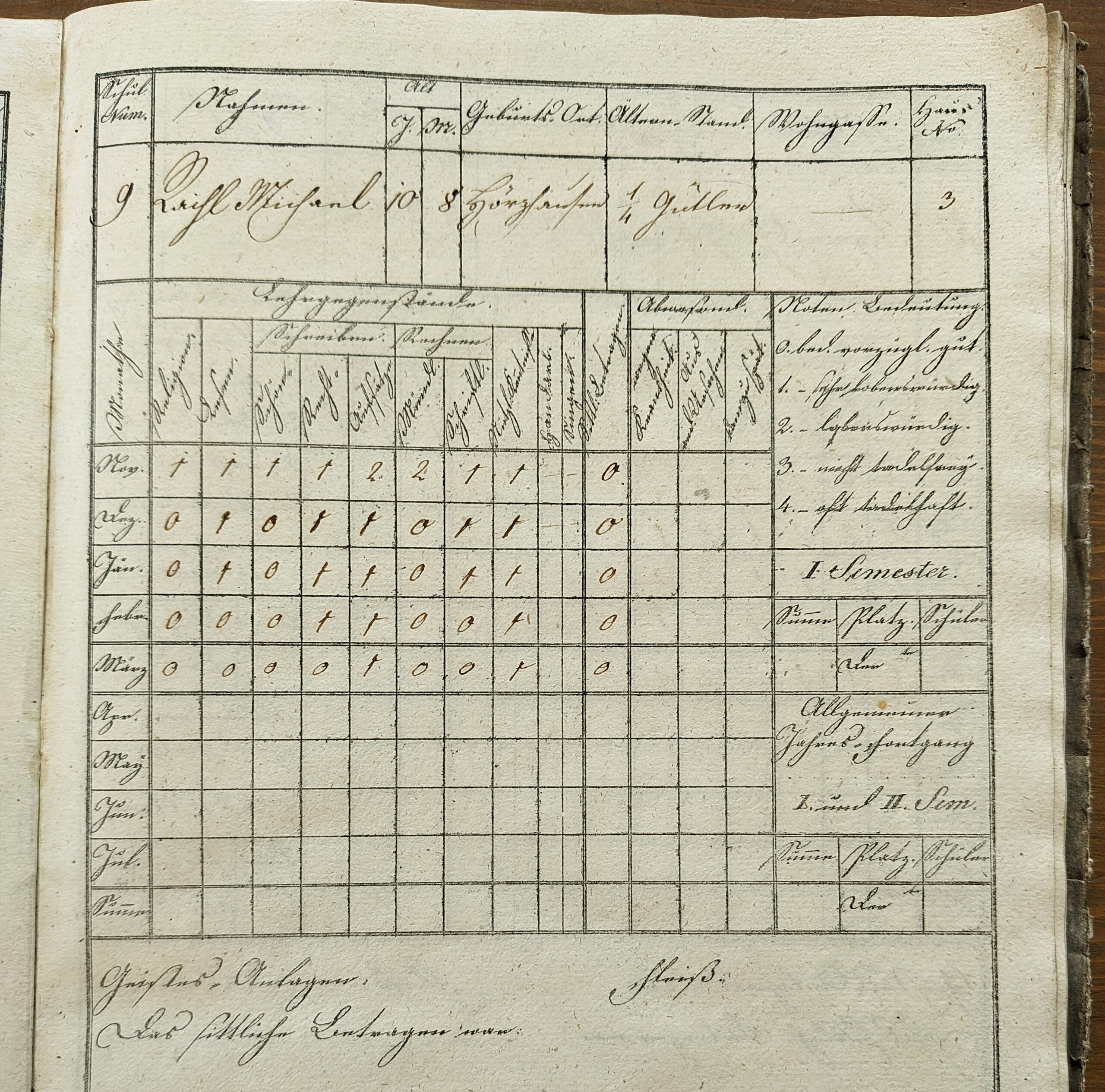

Ältestes Zensur-Buch von 1820

Die Leistungen der Schüler wurden benotet, die Noten in „Zensurbüchern“ festgehalten. Für Hörzhausen ist ein sehr frühes Zensurbuch aus dem Jahr 1820 erhalten. Wir zeigen hier eine Seite für den Schüler „Raichl Michael, 10 Jahre und 8 Monate alt, geboren in Hörzhausen, Sohn eines 1/4 Gütlers“.

Die Noten sind von November bis März eingetragen – für heutige Verhältnisse sehr ungewöhnliche Noten – die Notenstufen reichen von 0 bis 4:

0 – vorzüglich gut

1 – sehr lobenswürdig

2 – lobenswürdig

3 – nicht tadelfrei

4 – oft tadelhaft

Die Fächer der „Lehrgegenstände“ von links nach rechts:

Religion

Lesen

Schreiben

– Schön(schreiben)

– Recht(schreiben)

– Aufsätze

Rechnen

– mündlich

– schriftlich

Nützl(iche) Kenntnisse

Sittliches Betragen

Es handelt sich hier also um ein hervorragendes Zeugnis, die meisten Schüler konnten sich wohl nicht mit Michael Raichl messen.

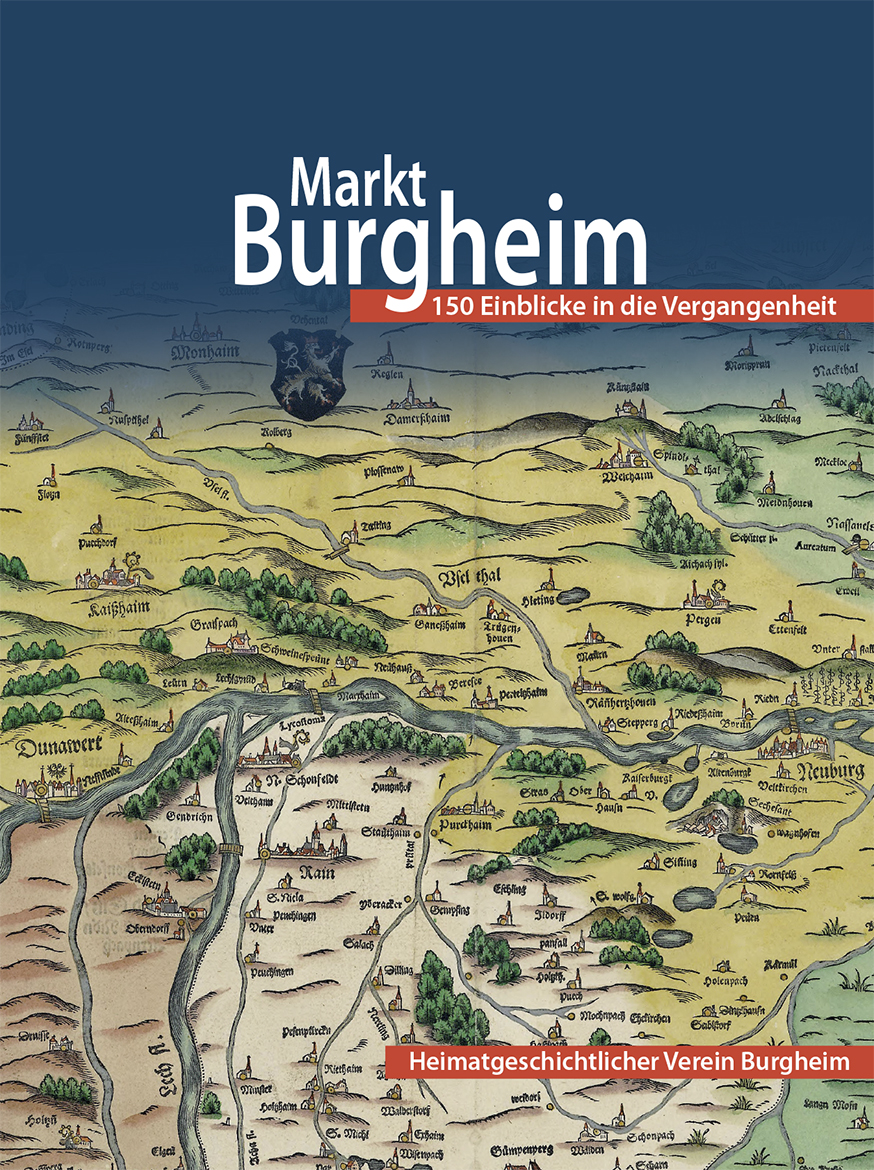

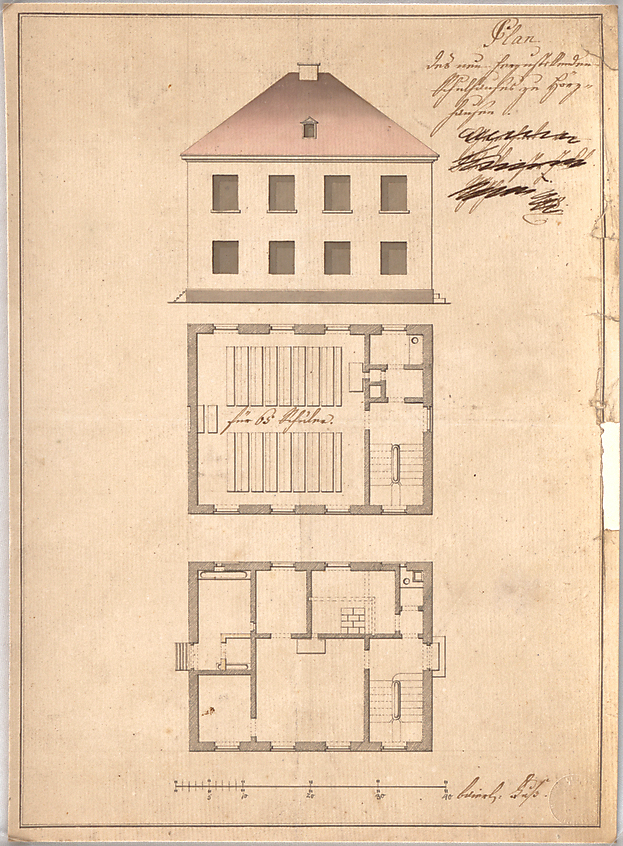

Neues Hörzhausener Schulhaus 1821

Eines mit der Schulpflicht verbundenen Probleme waren fehlende Schulhäuser. Nicht selten hatte ursprünglich die Schule im Haus des Mesners stattgefunden, doch das war nun zu klein. Für die Organisation der Schule war die Gemeinde zuständig, sie konnte aber, wenn der Lehrer auch kirchliche Dienste ausführte, die Kirchenstiftungen beteiligen. Der Hörzhausener Lehrer war zugleich Mesner, so konnten die Kosten aufgeteilt werden. Der Bericht der „Special-Schul-Statisitik“ von 1833:

„Das Schulhaus wurde im Jahre 1821 nach Vorlage und Genehmigung des Planes neu erbaut, hat eine freundliche Lage und entspricht vollkommen seinem Zwecke. Zu ebener Erde wohnt der Lehrer und im ersten Stocke ist das Lehrzimmer.“

Und weiter:

„Das Schul- und Mesnerhaus wurde im Jahre 1821 mit hoher Genehmigung der k[öniglichen] Regierung neu erbaut. An den darauf verwendeten Auslagen bezahlte die Pfarrkirchenstiftung 3/4 und die Gemeinde 1/4. Alle Reparaturen tragen Kirche und Gemeinde jetzt gleichtheilig mit einander, so daß Bau und Unterhaltungspflicht des Schul- und Mesnerhauses vollkommen liquid gestellt ist.“

Im Plan vermerkt: „für 65 Schüler“. Man hatte also mit einer leichten Zunahme der Schülerzahl gerechnet.

„Plan des neu herzustellenden Schulhauses zu Hörzhausen“ von Johann Michael Voit (Architekturmuseum der TU München). Ob dieser Plan genauso verwirklicht wurde, bleibt unklar, denn es gibt keine Außenansichten dieses alten Schulhauses.

Link zum Plan:

Schulhaus: Grundrisse, Ansicht | bavarikon

Rechte: CC BY-NC-ND 4.0

Werktagsschule Hörzhausen 1833

Die Schulstatistik von 1833 gibt weitere sehr genaue Informationen zum Schulwesen in Hörzhausen. Es gab 55 Werktagsschüler, 42 Schüler aus Hörzhausen und 13 aus Halsbach. Dafür war nur ein Lehrer angestellt, also fand Unterricht von 6 Jahrgängen zur gleichen Zeit in einer Klasse statt. Vergleiche zeigen, dass es zu dieser Zeit an einzelnen Schulen auch Klassen mit bis zu 80 Schülern gab.

„Da nur ein Lehrer vorhanden ist, so ist eine Theilung der Knaben und Mädchen für besondere Schulstunden nicht denkbar. Dagegen ist jedes Geschlecht separirt auf einer Seite. Die Klassen und Abtheilungen unterscheiden sich von je zwei zu zwei Jahren, so daß die Werktagsschule 3 Klassen hat, von welcher immer eine den Unterricht erhält, während die anderen mit anderen Arbeiten beschäftigt werden. Der Lehrplan für Elementarschulen von 1806 wird genau eingehalten, und nach den verschiedenen Altersstufen werden die Schüler in den sie treffenden Gegenständen unterrichtet.“

Sonntagsschule Hörzhausen 1833

Die Sonn- und Feiertagsschule besuchen insgesamt 42 Schüler und Schülerinnen. Aus der Schulstatistik:

„Obwohl die Abtheilung der Sonntagsschüler nach Geschlechtern sehr erwünschbar wäre, so kann sie doch aus Mangel an Zeit nicht stattfinden wegen des Gottesdienstes und des Religionsunterrichtes, indem die Schulzeit für jedes Geschlecht dann zu sehr abgekürzt und somit der ausgedehnte Unterricht beschränkt würde. „

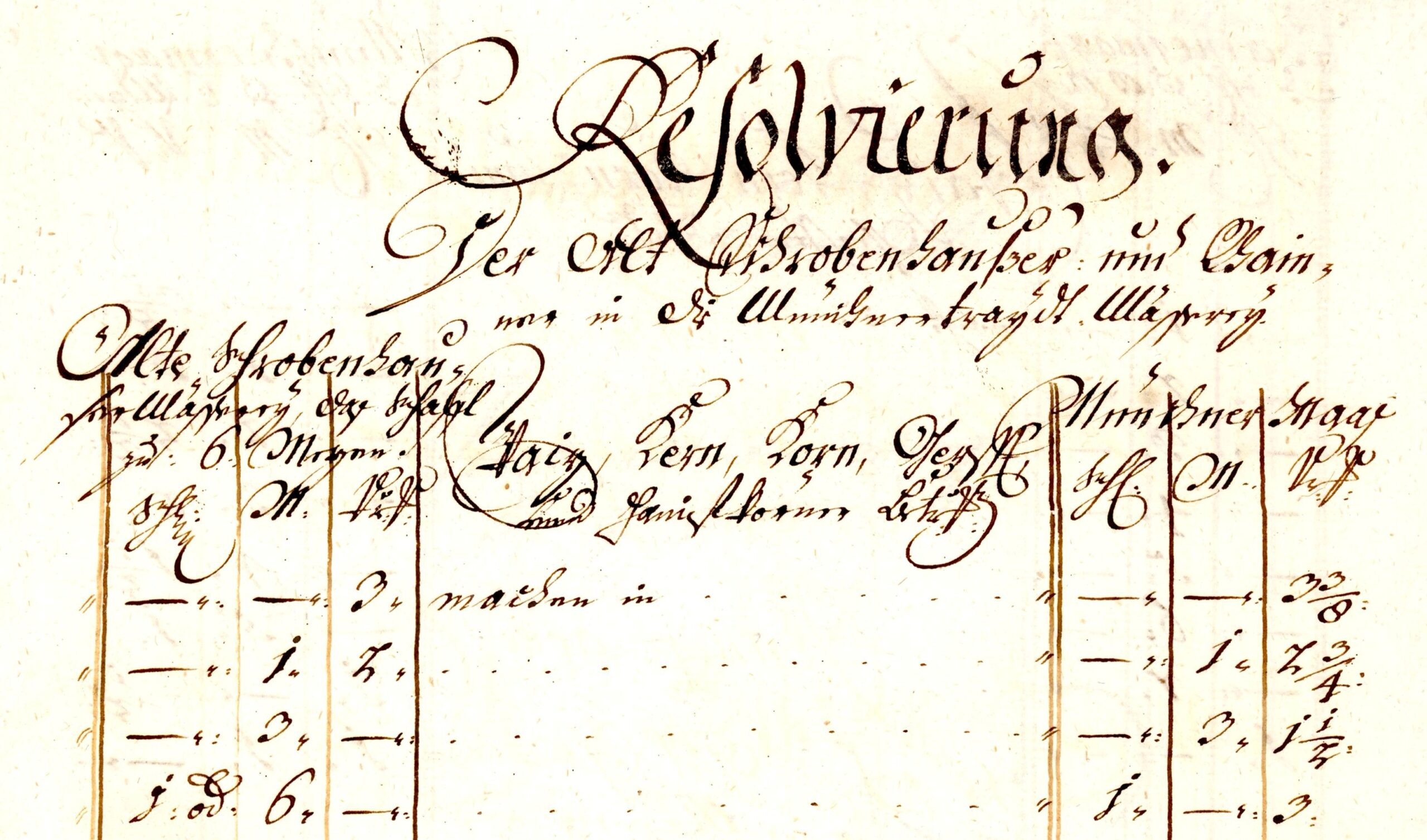

Besoldung des Lehrers und Mesners 1833

Von seinem reinen Lehrergehalt hätte ein Dorfschullehrer kaum leben können. Der Beruf des Lehrers war hier meist mit der Aufgabe des Mesners verbunden, der wiederum als „Cantor und Organist“ diente, also für die Kirchenmusik zuständig war. Der Hörzhausener Lehrer war außerdem Gemeindeschreiber.

Im Jahr 1833 wird eine „Fassion“ erstellt, ein sehr detailliertes Einkünfteverzeichnis des Hörzhausener Lehrers. Auf den ersten Blick übersichtlich, erweisen sich die Einkunftsverhältnisse bei näherem Hinsehen als sehr komplex.

Das Gesamteinkommen des Lehrers und Mesners beträgt 278 Gulden.

Die Einkünfte bestehen aus verschiedenen Positionen (alle Geldwerte wurden auf ganze Gulden abgerundet):

Einkünfte als Lehrer: 133 Gulden

Haupteinnahme des Lehrers ist das Schulgeld, das von den Eltern für jeden Schüler bezahlt werden muss. Es ist von der Schülerzahl abhängig und wurde für die Fassion nach dem 10-jährigen Durchschnitt mit 109 Gulden berechnet. Die Lehrerwohnung ist frei und wird mit 15 Gulden angesetzt. Die Dienstgründe des Lehrers und Mesners umfassen 8 Tagwerk, sind teils Wiesen, teils Äcker und werden vom Lehrer selbst bewirtschaftet, dafür wird ein Einkommen von 9 Gulden vorgetragen.

Einkünfte als Mesner: 142 Gulden

Einkünfte als Mesner bestehen zunächst aus fixen Einkünften: so erhält er jährlich für seine Mesnertätigkeit 12 und als Cantor und Organist jährlich 10 Gulden. Daneben hat er Anspruch auf eine Reihe von Naturalien, die von alters her von verschiedenen Bauern oder Höfen geleistet werden mussten, so 3 Scheffel Korn, 41 Läutgarben (für das Läuten der Kirchenglocken), daneben Kirchtrachtkorn, Brot, Mehl und Eier. Ein Teil der Naturalien war wohl in eine Geldabgabe umgewandelt, ein Teil davon war noch als Naturalabgabe fällig. Der größte Einzelposten besteht aus dem Ertrag von Gebühren, vor allem für Hochzeiten und Taufen, er wurde nach dem 10-jährigen Durchschnitt ermittelt und mit 52 Gulden angesetzt.

Einkünfte als Gemeindeschreiber: 3 Gulden

Der Lehrer hat als Gemeindeschreiber ein fixes Gehalt von 3 Gulden pro Jahr.

Das Gehalt des Hörzhausener Lehrers in Höhe von 278 Gulden war nicht hoch, doch konnte eine Familie damit ihren Lebensunterhalt knapp bestreiten. Zum Vergleich: Die Hörzhausener Pfarrerstelle wurde 1831 mit Einkünften in Höhe von 722 Gulden ausgeschrieben.

Geistliche Schulaufsicht

Die Schulen waren nun zwar eine staatlich-gemeindliche Angelegenheit, doch wurden der Kirche zahlreiche Zugeständnisse gemacht. So lag die Schulaufsicht in geistlicher Hand. Die Schulaufsicht vor Ort übte die Lokalschul-Inspektion aus. Mitglied waren der Vorsteher („Bürgermeister“) und zwei Mitglieder des Gemeindeausschusses („Gemeinderats“), den Vorsitz hatte der örtliche Pfarrer, der Lokalschul-Inspektor. Seine Aufgabe war nicht nur die Erfassung der Schulpflichtigen nach den Geburtsregistern, er sollte sich auch um die Verbesserung der Schulen und der Schulverhältnisse allgemein kümmern. Er erteilte gleichzeitig den Religionsunterricht und führte die jährliche Prüfung der Lehrer durch.

Dem Lokalschul-Inspektor – der gemeindlich-kirchlichen Aufsicht – übergeordnet war der Distriktsschul-Inspektor, der für die „staatliche Schulaufsicht“ zuständig war, vergleichbar mit dem heutigen Schulamt. Er war ebenfalls fast ausschließlich ein Pfarrer führte jährlich Schulprüfungen vor Ort durch.

Die Lehrer waren damit nicht nur fachlich, sondern auch hinsichtlich ihres sittlichen, staatsbürgerlichen und politischen Verhaltens der Kontrolle der Geistlichkeit unterstellt.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts nahmen die Konflikte zwischen den Lehrern, die nicht selten „liberal“ gesinnt waren, und der „konservativen“ geistlichen Schulaufsicht vielfach zu. Die geistliche Schulaufsicht wurde in Bayern erst im Verlauf der Revolution nach dem Ende des Weltkriegs und dem Ende der Monarchie im Jahr 1919 aufgehoben.

Beeindruckender Briefkopf aus dem Jahr 1855: Schreiben der Distrikts-Schulen-Inspektion an die Lokalschulinpektion Hörzhausen wegen eines Lehrbuchs zur bayerischen Geschichte

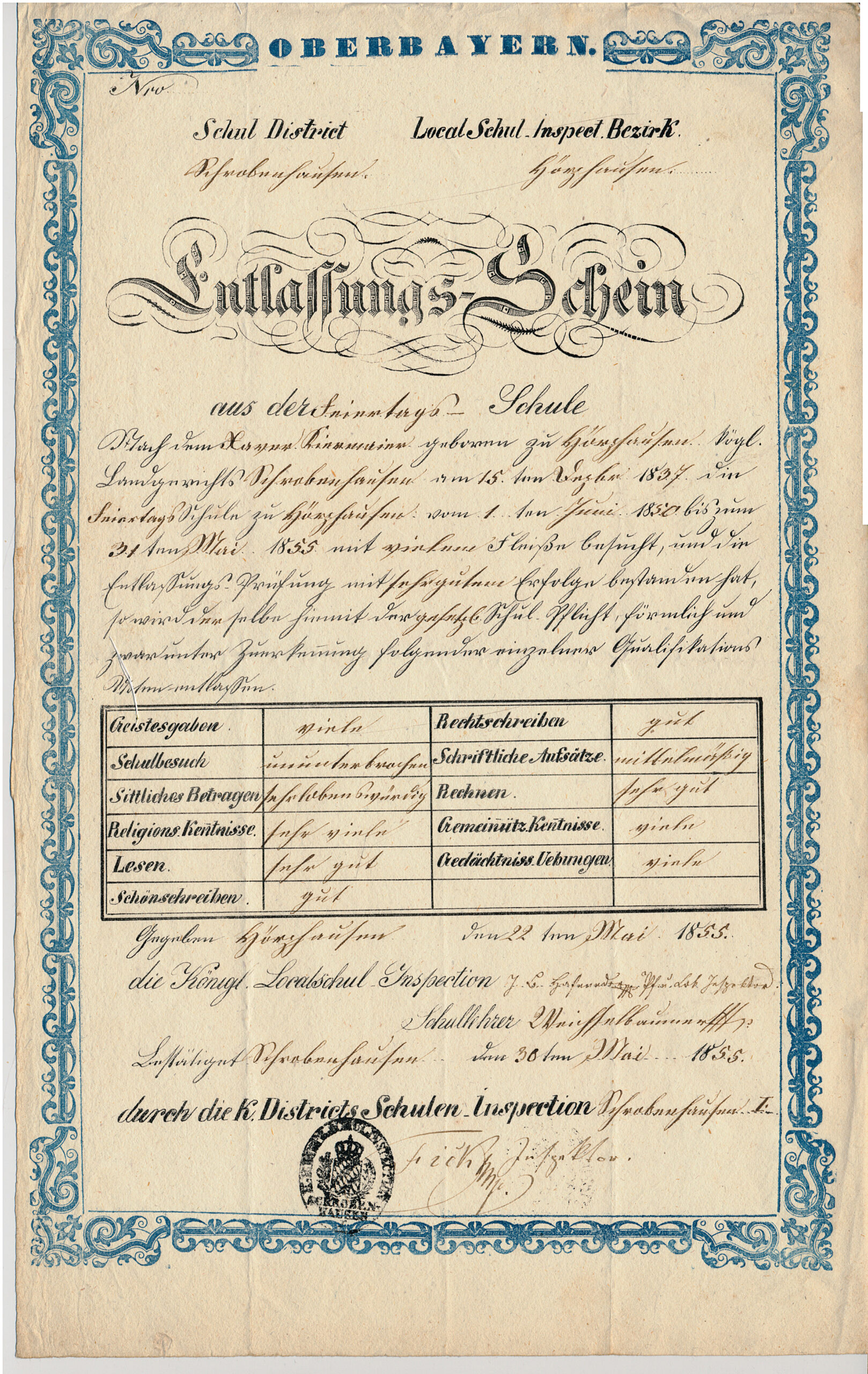

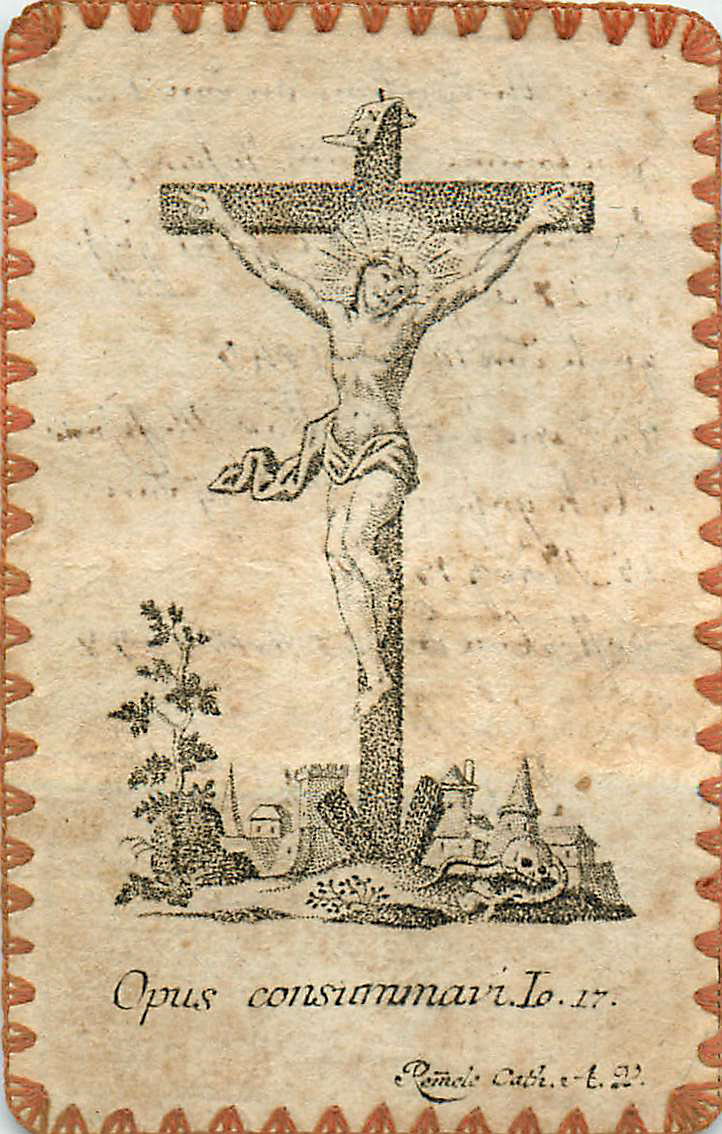

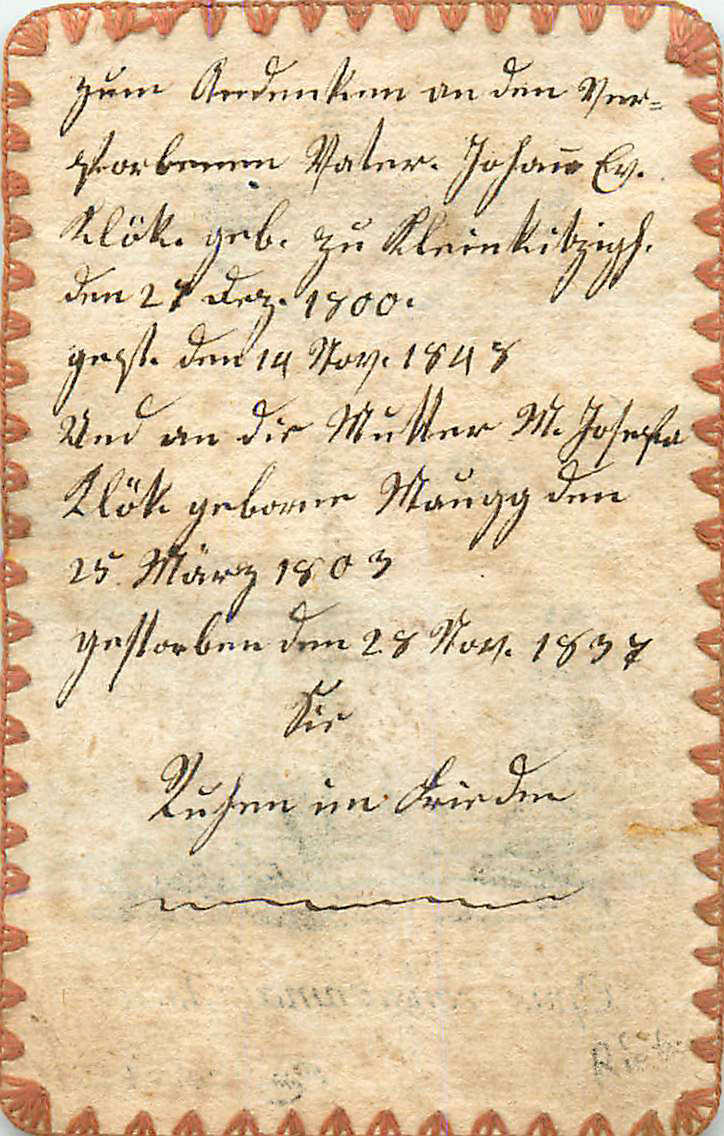

Schulentlassungs-Zeugnisse

Am Ende der Schulzeit gab es wie heute Schulentlassungs-Zeugnisse. Das Stadtarchiv hat eine Sammlung alter Zeugnisse, hier ein Entlassungszeugnis aus der Hörzhausener Feiertagsschule aus dem Jahr 1855, mit dem zugleich die Schulpflicht beendet war. Entlassungs-Zeugnisse waren nicht nur Erinnerungsstücke, sondern wichtig für den weiteren Lebensweg, zum Beispiel konnte niemand heiraten, der nicht die Schulpflicht hinter sich gebracht hatte.

Übertragung

„Entlassungs-Schein

aus der Feiertags-Schule

Nach dem Xaver Kiermaier, geboren zu Hörzhausen kgl.[königlichen]

Landgerichts Schrobenhausen am 15ten Dezbr. 1837, die

Feiertags-Schule zu Hörzhausen vom 1ten Juni 1850 bis zum

31ten Mai 1853 mit vielem Fleiße besucht und die

Entlassungs-Prüfung mit sehr gutem Erfolge bestanden hat,

so wird der selbe hiemit der gesetzl(ichen) Schul-Pflicht förmlich und

zwar unter Zuerkennung folgender einzelner Qualifikations

Noten entlassen.“

Ausblick

Die Schulchronik nach Joseph Weichselbaumer enthält zahlreiche Namen von Lehrern in Hörzhausen … viele bleiben nur wenige, manche auch nur ein oder oder zwei Jahre.

1853 Die Schule Hörzhausen bekommt neben dem Lehrer einen „Schulgehilfen“ zugeteilt.

1877 Die Schülerzahl ist nach einem Bericht auf 90 angewachsen, das Schulhaus ist viel zu klein.

1880 Ein neues Schulhaus wird gebaut. Von diesem Schulhaus gibt es die ersten fotografischen Aufnahmen.

1904-1905 Mit Jola Lüttich ist zum ersten Mal eine Frau als Lehrerin nachgewiesen, als Hilfslehrerin.

1912 Der weitere Neubau des Schulhauses aus dem Jahr 1912 beherbergt heute den Kindergarten.

1919 Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht.

1919 Schul- und Mesnerdienst werden in Hörzhausen getrennt.

Kurz nach dem Neubau 1912

Quellen und Literatur

Schulakten der Schule Hörzhausen (Stadtarchiv Schrobenhausen)

Schulgeschichtliche Aufzeichnungen für die Volksschule Hörzhausen (Stadtarchiv Schrobenhausen, Kopie)

Zwei sehr interessante Beiträge zur bayerischen Schulgeschichte im „Historischen Lexikon Bayerns“

Zur allgemeinen Schulpflicht

Allgemeine Schulpflicht (1802) – Historisches Lexikon Bayerns (historisches-lexikon-bayerns.de)

Zur geistlichen Schulaufsicht

Bisher erschienen

Hörzhausen (I): Eine Chronik entsteht

Hörzhausen (II): Geschichte auf einen Blick

Hörzhausen (III): Geschichte der Feuerwehr 1873-1900

Hörzhausen (IV): Historische Ansichtskarten hier

Hörzhausen (V): Hörzhausener Schulgeschichte 1800-1850 hier