Das grüne Oval – der Stadtwall von Schrobenhausen

Stimmstock

Ein warmer Sommerabend im August 1847. Schrobenhausen liegt schon im Dunkeln, ein leichter Windhauch bewegt die Blätter der Bäume am westlichen Stadtwall. Da mischen sich Geigentöne in das melodische Rascheln der Blätter, Töne, die traurig und schwer und fern klingen. Abschiedstöne. Sie dringen aus einem Fenster, hinter dem kein Licht brennt. Der verborgene Geiger ist ein junger Mann von kaum 20 Jahren. Ein junger Künstler, ein Maler und Musiker, von seinem Vater dazu bestimmt, Maurer zu werden. Aber die schwache Gesundheit des Jünglings erspart ihm diese Dissonanz: Er stirbt am 9. Oktober 1847 an einer Lungenentzündung.

Der junge Mann am nächtlichen Stadtwall war Karl August Lenbach, Bruder des späteren »Malerfürsten« Franz von Lenbach. Seit ich diese Schilderung in Georg August Reischls Buch »Lenbach und seine Heimat« gelesen habe, komme ich auf dem Weg über den Stadtwall nicht mehr am Lenbachhaus vorbei, ohne verklingende Geigentöne zu hören und an den früh verstorbenen Karl August Lenbach zu denken, anstatt, wie es wohl üblicher wäre beim Anblick des Lenbachhauses, an dessen berühmten Bruder. Traurige Klänge dürften aber auf dem Rondo des Stadtwalls eher die Ausnahme sein. Es herrschen Dur-Tonarten vor. Die Bäume lassen sich piano vernehmen, die Vogelwelt zwitschert pizzicato dazu, das Andante der erwachsenen Passanten wird aufgelockert durch das Vivace der Kinder, denen sich hier Berge und Täler, Wälder und Jagdgründe auftun.

Lorbeerblatt

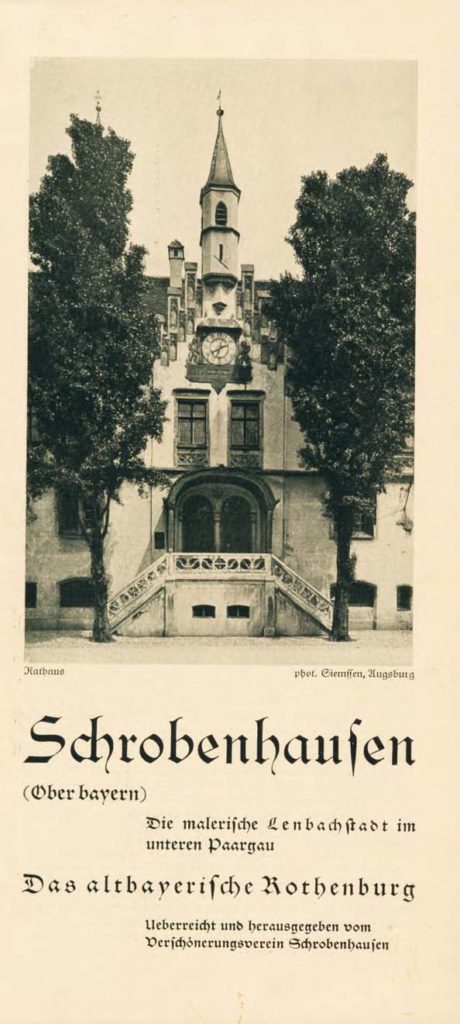

»Einer der erfreulichsten und beglückendsten Vorzüge Schrobenhausens ist sein Stadtwall.« So leitet die Schrobenhausener Zeitung am 14. Juni 1958 einen ganzseitigen Artikel ein, in dem der damalige Kreisheimatpfleger Georg August Reischl die Geschichte der Schrobenhausener Wehranlage ausbreitet, in großer Sorge um eine schleichende Zerstörung der Stadtmauer und womöglich auch des Stadtwalls, »in unseren materialistischen und scheinbar so unromantischen Zeiten«. Eingedenk des Lokalpatriotismus der Schrobenhausener Bürger skizziert das redaktionelle Vorwort den Stadtwall mit folgenden Worten: »Viele andere Orte beneiden uns darum, jeder Fremde ist entzückt. Auch die Einheimischen aller Altersstufen genießen ihn: Aus ihren Kinderwägen schauen schon die Säuglinge in sein grünes Blätterdach, die Schulkinder lärmen auf ihm, Verliebten ist er Zuflucht bei Mondenschein und Sternengefunkel, gesetzte Bürger promenieren darauf nach dem sonntäglichen Gottesdienst und die ganz Alten gar, sie sind die Stammgäste der vielen lustig bunt gestrichenen Bänke.«

Der Stadtwall – Tummelplatz für alle Generationen, geruhsamer Parcours zwischen stummen Baumriesen, Rettungsring vor innerstädtischer Hektik. Diese friedliche Zukunft ist ihm wahrlich nicht in der Wiege gesungen worden.

Stachelschale

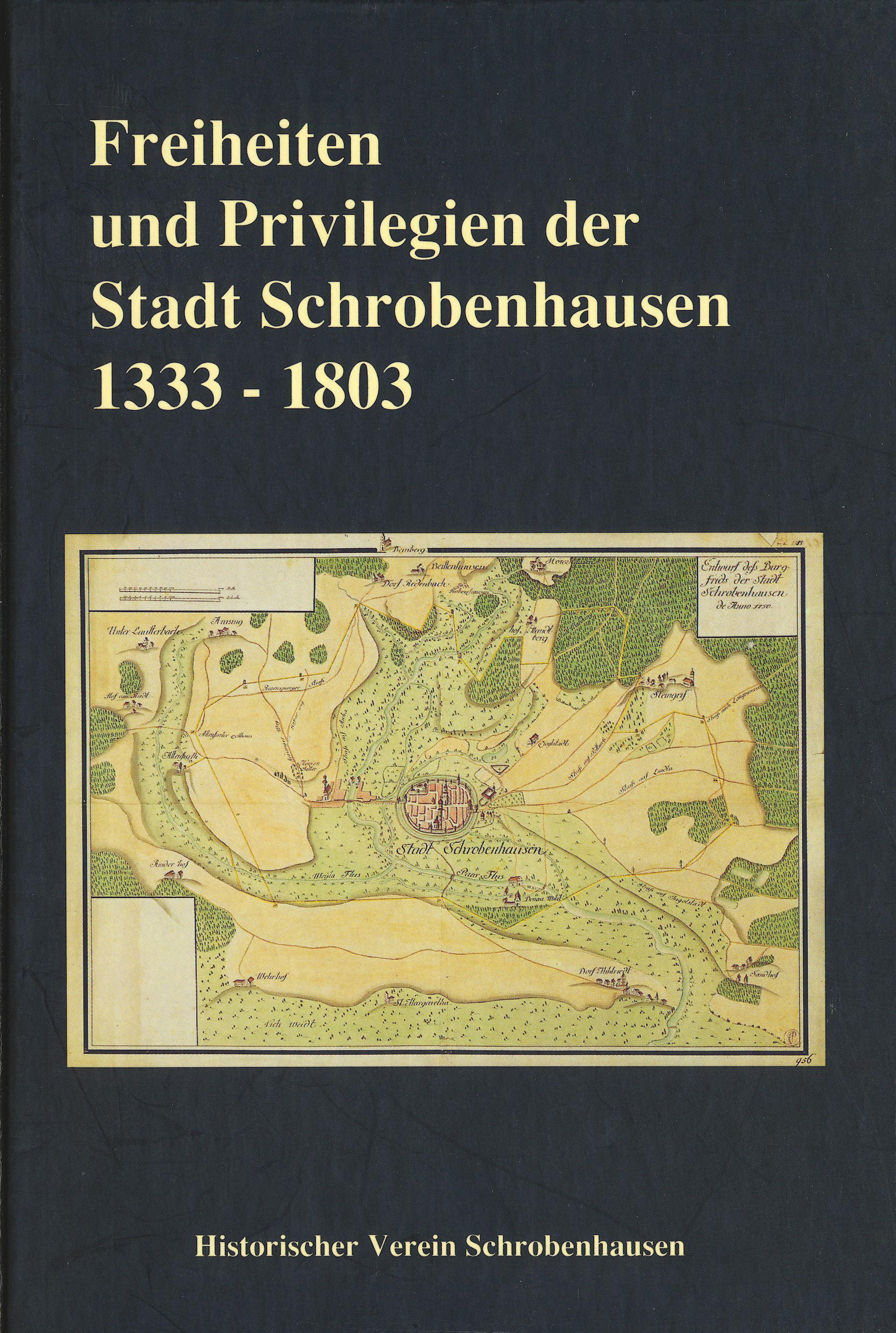

Im 15. Jahrhundert wurde Schrobenhausen erweitert und mit einer Stadtmauer gesichert. Dazu gehörte nach der damaligen Wehrtechnik ein innerer und ein äußerer Wassergraben mit einem Erdwall dazwischen. Ein bewaffneter Angreifer stand also auf dem Wall wie auf dem Präsentierteller für die hinter den Schießscharten lauernden Verteidiger. Da aber der Verteidigungsfall nicht allzuoft eintrat, bekam der Wall beizeiten ein friedlicheres Gesicht: Man bepflanzte ihn. Georg August Reischl weist dies an zwei alten Stadtkammerrechnungen nach: »( … ) wurden viele Linden und Pirnbäum vom Eschhai ( das ist die alte Bezeichnung für den Stadtflurwächter) eingesetzt und den ganzen Sommer hindurch von ihm regelmäßig gegossen (. . . ) bekam dafür 28 Pfennig« (1592). »( … ) haben vier Bürger Lindenbäum aus der Hagenau ausgegraben und bei dem Untern Tor wieder eingeimpft; erhielten dafür verehrt 1/2 Gulden« (1595). Vereinzelten Baumbestand auf dem Wall sieht man auch auf dem Fresko von Hans Donauer im Antiquarium der Münchner Residenz, das Schrobenhausen im Jahre 1583 zeigt.

Anfang des 19. Jahrhunderts waren Stadtmauer, Gräben und Wall wehrtechnisch längst wertlos geworden. Der Wall war kahl und von unregelmäßiger Höhe; die Stadtmauer wurde niedergerissen, wenn eine Baumaßnahme beabsichtigt war. Wie leicht hätte der Ausdehnungsdrang der Stadt nun die gesamte Wehranlage sprengen und einebnen können.

Da erhielt das historische Oval im Jahr 1825 plötzlich Aufwertung und Anerkennung: Der Stadtwall wurde neu in Form gebracht und bepflanzt. Vielleicht ist dieser zukunftsträchtigen Tat sogar die Rettung der Wehranlage zu verdanken. Wer hat in letzter Minute diesen Rettungsring angelegt? Wer sind die Schöpfer dieser grünen Wehrmauer gegen die Zerstörung der mittelalterlichen Umfriedung, die heute der Stolz Schrobenhausens ist?

»Culturwurzeln«

Die »Schrobenhausener Chronik« meldet im Jahr 1850: »Am 15. und 16. April des Jahres 1825 wurde hier der hiesige Wall um die Stadt, welcher durch den hiesigen Unteraufschläger (Steuereinnehmer), Herrn Oberleutenant Hegele, seine dermalige Cultur empfing, mit Bäumen und Gesträuchen besetzt. Obgleich Herr Hegele von der hiesigen Gemeinde 50 fl. Honorar für seine Bemühungen empfing, so gebührt ihm dennoch unser fernerer Dank für diesen Wall, der vorzüglichsten und angenehmsten Zierde unserer Stadt.«

Im Archiv der Stadt befinden sich noch die Abrechnungen Hegeles für die »Erhöhung und Erweiterung des hiesigen Stadtwalles« vom 15. November 1824 bis 4. Mai 1825. Am Tag der Vollendung wurde »den Tagwerkern nochmal Bier und Brot« bezahlt. Für durchschnittlich 21 Kreuzer pro Tag hatten sie über 400 Arbeitstage am Wall abgeleistet. Hegele selbst erhielt am 25. August 1825 für »die Leitung der Verschönerungsanstalten um die Stadt Schrobenhausen« von der Stadt ein Honorar von 54 Gulden angewiesen.

Der Dank der Stadt ging sogar so weit, daß »auf Verlangen« des Magistrats am 23. Juni 1825 gegen Bezahlung von 3 Gulden und 21 Kreuzern ein Artikel in das Münchner Unterhaltungsblatt »Flora« eingerückt wurde, der mit der spröden Überschrift »Über Landes-Verschönerung« versehen war. Die Quittung des Redakteurs brachte Max Direktor vom Schrobenhausener Stadtarchiv auf die Spur dieser »Geburtsurkunde« des heutigen Stadtwalls. Der Artikel besteht nur aus fünf Sätzen und ist im Namen des Magistrats von Bürgermeister Frisch unterzeichnet. Zunächst wird die frühere Bedeutung der Wehranlage gewürdigt. Dann folgt das Bekenntnis, daß besonders der östliche Stadtwall durch die Überschwemmungen der Paar und Weilach schon sehr geschädigt war. Da der Wall aber Schutz vor Hochwasser bieten sollte, war seine Ausbesserung »unvermeidlich« geworden. Es folgen noch drei Sätze: »Der, der hiesigen Stadt während seines kurzen Hierseyns durch die Anlage eines zierlichen und dauerhaften Weges zu den Gottesäckern und mehrere andere Verschönerungs-Anstalten verehrungswerth gewordene k. Oberlieutenant und Aufschlagseinnehmer Hr. F. Högele brachte in Antrag: den Wall um die Stadt mittelst Aufführung zu einem öffentlichen Spaziergang umzuwandeln, und bei der bereitwilligen Empfänglichkeit der hiesigen Einwohner für Verschönerung und Kultur übernahm derselbe die Leitung eines Geschäftes, das seine rastlose Thätigkeit im höchsten Anspruch nahm, den hohen Sinn und Sachkenntniß dieses würdevollen Offiziers im höchsten Grade bewährte, und ein unvertilgbares Denkmal des Dankes und der Achtung hiesiger Stadt ihm setzte. Mehr als 5000 Fuhren wurden durch die Menathbesitze (Besitzer von Zugtieren) geleistet, vom October 1824 bis Mai 1825 so unablässig gearbeitet, und die versunkenen Stellen erhoben, daß nun ein 18 Schuh breiter und 2000 Schritte langer Spaziergang angelegt, derselbe mit 400 Bäumen und Gesträuchen besetzt, und das Ganze einer neuen Schöpfung ähnlich vollendet ist, so daß dieser Platz täglich, selbst auch von durchreisenden Fremden besucht, und als zweckmässig und wohlgeordnet befunden wird. Für die Ausführung dieses Unternehmens gebührt dem Hrn. Oberlieutenant Högele, als Antragsteller und Leiter des Geschäftes, der wohlverdienteste Dank der hiesigen Bürgerschaft, welcher demselben hiermit unter dem Wunsche gezollt wird, daß diesen verdienstvollen Beförderer der Verschönerung und des Gemeinnützigen noch oft der Wink des Wirkens in diese seine Lieblingssphäre erwarten, und seinem unermüdet thätigen Geist Gelegenheit schaffen wolle, allenthalben seinen Mitbürgern, wie uns, nützlich zu seyn, und sie durch ähnliche Werke, gleich entsprechend dem wohlthätigen Sinne der Allerhöchsten Gesetzgebung, wie den Einwirkungen auf Menschenwohl und Glück, zu erfreuen.«

Außer der halsbrecherischen Satzbautechnik des Artikels fällt auf, daß in diesem offiziellen Bulletin Hegele als einziger Initiator der Wallsanierung dargestellt wird. Es gab aber noch einen zweiten: den Volksschullehrer Michael Sommer.

In einem Lebensbild Sommers, veröffentlicht 1906 vom Historischen Verein Schrobenhausen, schreibt Ludwig Gröschl: »Der Wall um unsere Stadt war fast baumlos, ungleich und nieder. Auf Sommers Betreiben stellte Bierbrauer Schredinger einen ganzen Sommer, 1825, ein Pferd zur Beifuhr von Erde zur Verfügung, während Kaufmann Khan, Nadler Pöllath und einige andere Bürger das Unternehmen mit Geldbeiträgen unterstützten. An der äußeren und inneren Böschung pflanzte Aufschläger Hegele Bäume; die Strecke vom Postgarten bis zum oberen Tor war mit wilden Rosen besetzt, und vom HerzogMax-Garten bis zur Fronfeste zierte eine freundliche Blumenanlage die äußere Wallböschung.« Es ist zwar nicht genauer bekannt, wie intensiv Sommers »Betreiben«, wie aktiv seine Beteiligung am Projekt Stadtwall war, aber Georg August Reischl, der ehemalige Hüter des Stadtarchivs, würdigt im eingangs erwähnten Zeitungsartikel von 1958 Hegele und Sommer als Antriebskräfte zur Rettung des Stadtwalls: »In Hauptlehrer Sommer und Aufschläger Hegele erstanden dem vernachlässigten Stadtwall tatkräftige Freunde. Sie warben für eine schöne Bepflanzung, gewannen die finanzielle Hilfe angesehener Bürger und legten selbst unentwegt Hand an ( … ).«

Ein Blick in die Lebensbeschreibung Sommers zeigt, daß seine maßgebende Mitwirkung an der Bepflanzung des Walls mehr als wahrscheinlich ist:

Michael Sommer, gebürtig aus Kempten, kam im September 1822 nach Schrobenhausen. Sein Vater war Verwalter einer Ökonomie gewesen, und zeitlebens interessierte Sommer sich und seine Schulkinder für landwirtschaftliche Fragen. In der Gemeinde Steingriff – in der nach ihm heute noch so benannten »Sommerau« – bewirtschaftete er selbst einige Tagwerk Ackerland. Auch an der Stadtmauer hatte er einen Garten. »Irn gegenwärtigen Friedhof( … ) waren die meisten Grabstätten ungeordnet durcheinander. Solch gar zu ländliche Gestaltung beleidigte sein ästhetisches Gefühl, und er ruhte nicht, bis er 1841 die Erlaubnis erhielt, die Grabstätten in Reihen zu bringen und Gänge anzulegen.« Sommer setzte auch die Errichtung eines Kreuzweges durch. Auf einer Wiese an der Straße nach Hörzhausen baute er eine unterirdische Halle mit Rasendach; das Licht fiel durch farbige Gläser magisch in den Raum, in dem Tische und Bänke zum Ruhen einluden. In heutiger Zeit wäre Sommer wohl Landschaftsarchitekt geworden. Als der 22jährige Lehrer 1822 nach Schrobenhausen versetzt wurde, muß er sofort erkannt haben, welche landschaftsgestalterischen Möglichkeiten der Stadtwall bot. Zwei Jahre später war er dann schon mit dabei, den Wall neu anzulegen.

Von dem in Schrobenhausen erst kurz vorher zugezogenen Sommer und dem offensichtlich auch noch nicht lange hier lebenden Hegele ging also der Impuls zur Wiederbelebung des darniederliegenden Stadtwalls aus. Daß sie in verhältnismäßig kurzer Zeit tatkräftige Unterstützung für die Bepflanzungsaktion finden konnten, spricht wohl dafür, daß der Gedanke vom grünen Stadtwall schon »in der Luft lag« oder vielleicht sogar schon in groben Zügen geplant war. Jedenfalls rannten beide mit ihrem Vorstoß offene Stadttore ein.

»Landes-Verschönerung«

Im »Unternehmen Stadtwall“ wird damaliger Zeitgeist offenbar, der nun auch außerhalb der aristokratischen Ziergärten ein Bestreben nach Verschönerungsmaßnahmen durch geplante Naturgestaltung entwickelte. Die heraufdämmernde Industrialisierung drängte die Natur aus ihrer Selbstverständlichkeit in die Rolle des Besonderen, der Verzierung. Man wurde sich der Ästhetik der Natur bewußt im Moment ihrer Bedrohung. 1825, als in Schrobenhausen »Landes-Verschönerung« praktiziert wurde, verdunkelte in England der Dampf der ersten Lokomotive den Himmel (50 Jahre später war auch Schrobenhausen an das wachsende Eisenbahnnetz angeschlossen); im selben Jahr vollendete Caspar David Friedrich sein Gemälde »Watzmann«, ein Bild, das reine, ätherische Natur beschwört im künstlerischen Bewußtsein ihrer Bedrohung. Diese Bedrohung hat heute ein Maß erreicht, das uns Bäume wie die auf dem Stadtwall fast als Reliquien – wenn nicht bald als Fossilien – erscheinen läßt …

Wolkenbruch

Der aufgelassene äußere Graben regte Mitte des 19. Jahrhunderts einige wirtschaftliche Nutzungsversuche an: Im südlichen Teil der Wallanlage wurden von der Stadt Maulbeerbäume angepflanzt, nach dem Vorbild des Lebzelters Kröner. Aber das rauhe Klima ließ nichts aus der Seidenraupenzucht werden, die Anpflanzung ging ein. Landgerichtsarzt Dr. Hug und auch Michael Sommer versuchten, in extra angelegten Teichen im äußeren Stadtgraben Blutegel zu züchten. Reischl zitiert einen Zeitgenossen: »( … ) die eingeworfenen Blutegel wurden durch eine wilde Flut, verursacht von einem Wolkenbruch, größtenteils aus ihren Teichen weggeschwemmt.«

Das Wasser im Stadtgraben – ehemals zur Abschreckung der Angreifer gedacht – schreckte schließlich die Schrobenhausener Bürger selber ab: 1870 forderten sie die Kanalisation des inneren Grabens, weil sie der Gestank des Brackwassers störte. So wurden die Stadtgräben mit der Zeit trockengelegt. Auf zwei alten Postkarten aus der Jahrhundertwende, veröffentlicht in den »Schrobenhausener Ansichten« (S. 78 f.), kann man noch einen Bach im westlichen äußeren Graben und eine Holzbrücke darüber sehen. Beides -vor Zeiten aus der Mode gekommen und als rückständig, unpraktisch eliminiert- hat jetzt gute Chancen, wieder zurückzukehren.

Am 16. August 1916, abends zwischen acht und neun Uhr, versetzte die Natur selbst dem Stadtwall einen harten Schlag: »Fast ist die Feder nicht im Stande, ein Bild von der Verwüstung zu geben. Uralte Bäume, mit l1/2 Meter Durchmesser, welche seit fast hundert Jahren jedem Unwetter trotzten, liegen nun dutzendweise mitsamt dem Wurzelstock in den Gräben oder Gärten und versperren die Passage. ( … ) Der östliche Stadtwall«, so das »Schrobenhausener Wochenblatt«, »hat besonders arg gelitten«. Sofort wurden die Lücken wieder aufgeforstet.

Wallfahrt

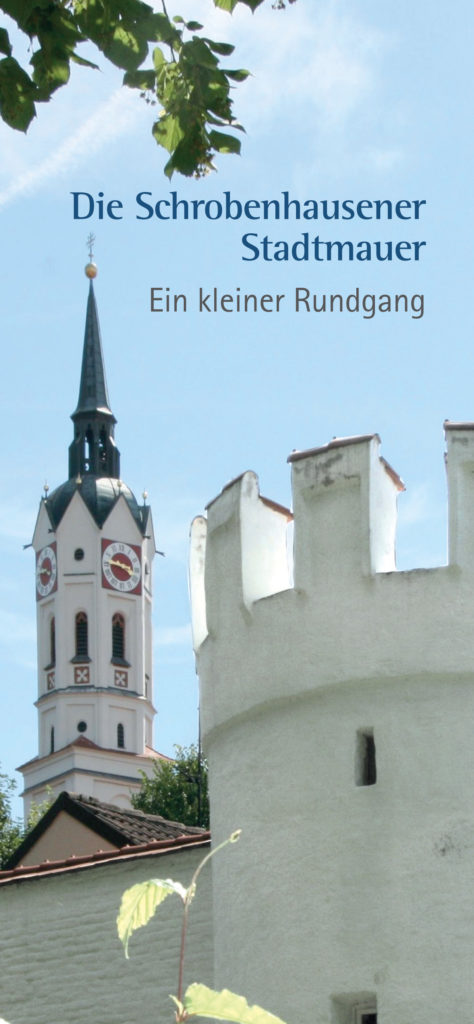

Kommen Sie mit auf eine Runde um den Stadtwall? Sie durchqueren dabei einen Wald, in dem über 500 Bäume stehen, vor allem Kastanien, Ahornbäume, Eichen und Linden. Das dichte Blätterdach schützt Sie vor der Sommerhitze. Bei einem Platzregen genießen Sie es, unter den Baumriesen im Trockenen zu sein, während es »draußen« gießt. Aus dem Dschungel der riesigen Baumkronen vernehmen Sie Gezwitscher, Gezeter und Geflöte; dort tummeln sich zahlreiche Vogelarten, tatkräftig gefördert durch die einladenden Nistkästen des Vereins der Vogelfreunde.

Ein Baumriese jagt Ihnen einen Schreck ein – er ist mit Seilen festgebunden, mit Drainageröhrchen gespickt, mit Baumwachs maskiert. Einige solcher arboresker Gruselstücke zeigen, daß auch Bäume altern. »Sanierung« heißt das Zauberwort, und der Stadtrat hat dafür in den letzten Jahren viel Geld lokkergemacht. langsam rückt aber dennoch der Zeitpunkt heran, an dem Neuanpflanzungen größeren Ausmaßes nötig sein werden, damit es für die nachfolgenden Generationen wieder einen »Stadtwald« gibt …

Sollte sich Ihr Kind plötzlich von Ihrer Hand losreißen, lassen Sie es laufen: Es ist der magischen Anziehungskraft der Spielgeräte erlegen, die 1985 an zwei Stellen des Stadtgrabens neu aufgestellt wurden. Wenn es Herbst ist, werden Sie der Versuchung nicht widerstehen können, eine der glänzenden Kastanien vom Boden aufzuheben. Im Winter sind Sie Zeuge dramatischer Schlittenabfahrten dick eingemummter Zwerge.

Begegnen Sie auf Ihrem Spaziergang einem Hund, so ermahnen Sie ihn zu ehrfürchtiger Reinhaltung des Kulturschatzes. Diese Ermahnung dürfen Sie auch verschiedenen Mitmenschen zuteil werden lassen, denn bei einer Suchaktion wurden im Bereich des halben Stadtwalls einmal nicht weniger als 252 Müllteile gefunden, darunter auch ein Hundertmarkschein – allerdings Spielgeld. Auf Ihrer »Wallfahrt« begleiten Sie auf der einen Seite der innere Graben und die Stadtmauer; auf der anderen Seite läuft der äußere Graben mit, von parkenden Autos umzingelt, die den Bäumen auf den Zehen stehen. Manchmal rächt ein Vogel oder eine herabfallende Kastanie dieses Heranrücken der Blechlawine. Sie müssen sich hie und da vor eiligen Radfahrern retten, denen der Stadtwall halb lästiges Hindernis, halb sportliche Herausforderung ist – Fahrverbot hin oder her. Es kann Ihnen aber auch passieren, daß Ihr Spazierschritt plötzlich gehemmt wird von zwei nebeneinanderschreitenden Gesprächspartnern, deren Diskurs gerade einen so intensiven Punkt erreicht hat, daß sie nur noch im Schneckentempo vorrücken. Überholen können Sie schwerlich. Der Weg ist schmal und die Böschung ist steil, besonders am westlichen Wall. Jetzt brauchen Sie Geduld und ein bißchen Zeit- beides sind Kulturgüter, die Sie im Ritardando des Stadtwalls wiederfinden können …

Sie sind jetzt auf dem Wall einmal um die ganze Stadt herumgegangen und können auf Ihrer Trimm-Dich-Karte 1,33 Kilometer eintragen. Sind es 2000 Schritte, wie es 1825 in der Zeitschrift »Flora« zu lesen war? Falls Sie sich nun in das Geschäftsleben der City stürzen wollen, haben Sie am östlichen und am westlichen Wall je zwei romantische Durchgänge durch die Stadtmauer zur Auswahl. Wenn Sie gestreßt zurückkommen und etwas Erholung brauchen:

Der Stadtwall ist immer für Sie da!

Gucklöcher

Biologisch gesehen verbessern die Bäume des Stadtwalls das Kleinklima. Finanzpolitisch ausgedrückt erbringt das »grüne Oval« jährlich eine Leistung von weit über einer Million Mark, legt man den volkswirtschaftlichen Nutzen eines Baumes zugrunde, wie ihn Frederic Vester 1985 ermittelte – für alle, denen Naturschutz leichter fällt, wenn sich dabei irgend etwas »rechnet«. Verkehrstechnisch gesehen ist der Wall ein autofreies Roundabout, auf dem die Fußgänger sehr positive Luftwerte vorfinden. Von kultureller Seite her darf man den Stadtwall als historischen Rundwanderweg mit vielen Gucklöchern in die Vergangenheit preisen. Psychologisch betrachtet verschafft uns ein Gang auf dem erhöhten Weg des Stadtwalls das Gefühl, über den Dingen zu stehen; die Eindeutigkeit des von stummen und mächtigen Bäumen gesäumten Weges fördert die Konzentration und die innere Ruhe; das Blätterdach vermittelt ein Gefühl von Raum und Geborgenheit. Und der ästhetische Nutzeffekt: Nicht nur der Anblick der archaischen Baumgestalten erfrischt das an abgezirkelte Industrieformen gewöhnte Auge, sondern auch der Stadtwall als Ganzes, als Oval, bietet uns eine optische Sensation, die wir freilich nur von den Luftaufnahmen her kennen. Fühlt nicht ein Düsenjägerpilot, besser vielleicht: ein über Schrobenhausen hinweggondelnder Ballonfahrer, wie »heimelig« eine eingefaßte Siedlung wirkt? Die grüne Grenzlinie strukturiert, gibt Maß und schafft Übersichtlichkeit, die uns zugleich Sicherheit bedeutet. Entfernt man zum Spaß – in einer Collage habe ich es versucht – den grünen Ring um die Stadt, dann wird aus dem Stadtkern von Schrobenhausen das, was aus vielen neuzeitlichen Städten und Siedlungen geworden ist: ein gleichförmiger, unübersichtlicher Siedlungsbrei, ohne Orientierungspunkte, bau- und · finanztechnisch rationell, aber ohne Berücksichtigung humaner Seh- und Denkgewohnheiten, die schließlich den Maßstab für urbanes Wohlbefinden setzen.

Flora

Schrobenhausen hat Glück gehabt, daß es nicht zu Brei geworden ist. Allen, die sich darum Verdienste erworben haben, sollte ein Bäumchen gepflanzt werden – auf dem Stadtwall, im Goachat, in der Innenstadt, in Ihrem Garten, in Ihrer Straße, im zukünftigen Stadtpark und wo immer noch ein Plätzchen frei ist, wie ehemals auf dem öden Stadtwall …

Quellen

Bickel, Benno; Pollinger, Thekla Maria: Schrobenhausener Ansichten. Schrobenhausen 1980.

Fick, Michael: Chronikon der Stadt Schrobenhausen. Schrobenhausen 1850. S. 82 r.

Flora: Ein Unterhaltungs-Blatt, Nr. 99, 23. Juni 1825.

Gröschl, Ludwig: Lebensbild des Oberlehrers Michael Sommer. In: Vorträge, gehalten im Historischen Verein für Schrobenhausen und Umgebung. Erste Reihe. Schrobenhausen 1906.

Reischl, Georg August: Lenbach und seine Heimat. Schrobenhausen 0. J. (1954).

Reischl, Georg August: Der alte Schutzgürtel der Stadt bedarf unseres Schutzes. In: Schrobenhausener Zeitung, 14. Juni 1958.

Schrobenhausener Zeitung, 19. August 1916 (Unwetter).

Vester, Frederic: »Ein Baum ist mehr als ein Baum«. München 1985.

Vitzthum, Werner: [verschiedene Beiträge]. In: Schrobenhausener Zeitung, 1980-1992.

Dank an Max Direktor vom Stadtarchiv

– – –

Durchgesehene Fassung eines Textes aus dem Jahre 1992. Die Rechtschreibung wurde nicht angepasst.

© 1992 Karl Stöger

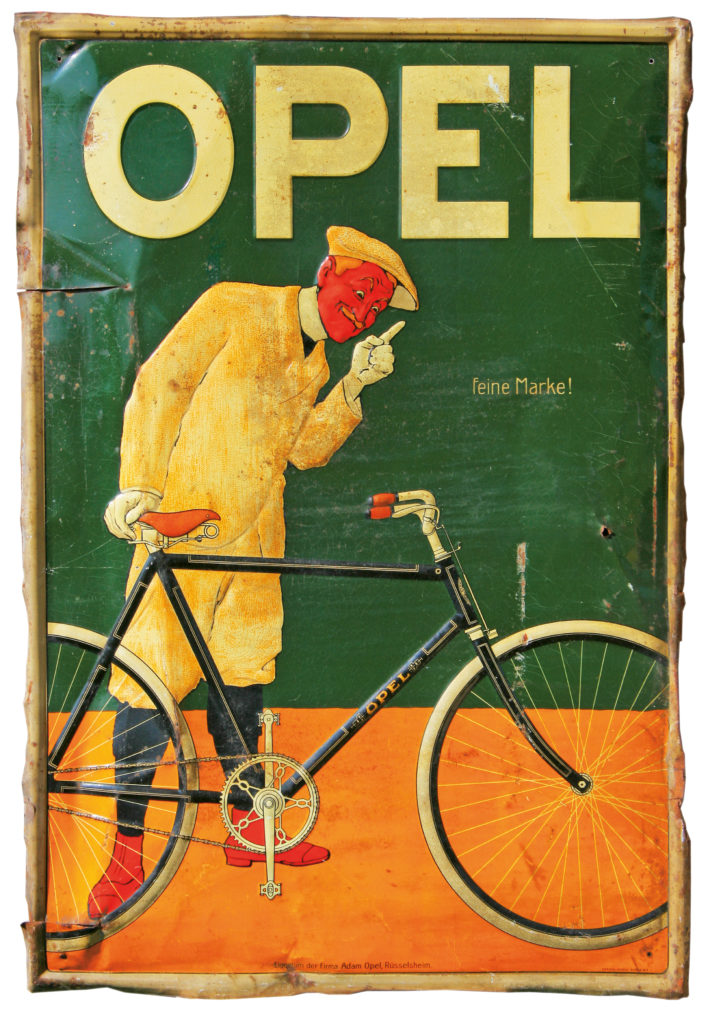

Reklame der Post-Brauerei, Lenbachplatz 9

Reklame der Post-Brauerei, Lenbachplatz 9