Paartalbahn-Chronik (2): Staatsbahnzeit bis 1920

Im Jahr 2025 ist die am 15. Mai 1875 eröffnete Paartalbahn, die Augsburg über Friedberg, Aichach und Schrobenhausen mit Ingolstadt verbindet, 150 Jahre alt geworden. Für „Paardon.de“ Grund genug, in einer dreiteiligen Chronik bedeutendere Ereignisse der lokalen Eisenbahngeschichte in tabellarischer Form knapp, aber einigermaßen umfassend darzustellen. Dies umso mehr, als abgesehen von einer umfangreichen Serie in der „Schrobenhausener Zeitung“ dieses Ereignis in Schrobenhausen selbst keinerlei Resonanz fand, während die Städte Friedberg und Aichach sowie die Gemeinde Dasing das Jubiläum gebührend feierten.

Behandelte die erste Folge die Planungsphase und die Bauzeit bis zur Eröffnung, so beleuchtet der zweite Teil der Chronik die „Blütezeit“ der Paartalbahn, die 39 Jahren von 1875 bis 1914. Wenn dabei von der „Staatsbahnzeit“ die Rede ist, so meint dies die „Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.)“, in deren Eigentum und Betrieb die Paartalbahn bis 1920 stand, in jener Zeit, als die Strecke das erste und konkurrenzlos einzige leistungsfähige Verkehrsmittel darstellte, das die wirtschaftliche Entwicklung und die in Bayern etwas verspätete Ankunft des Industriezeitalters ungemein förderte und in großem Maße überhaupt erst ermöglichte. Der vergleichsweise billige Transport von Massengütern auf der Schiene eröffnete lokalen Unternehmen wie der Papierfabrik Leinfelder in Schrobenhausen oder der Beck’schen Kunstmühle in Aichach, ebenso aber auch der Landwirtschaft die Möglichkeiten sich auf dem regionalen Markt und oft auch darüber hinaus zu platzieren.

Pendler aus Friedberg begannen mit dem Zug zur Arbeit nach Augsburg zu fahren, das sich in jenen Jahren gerne mit dem Titel eines „bayerischen Manchester“ schmückte. Auch Bildung und Ideen kamen mit dem Dampfzug vermehrt auf’s flache Land – ein Aspekt des Eisenbahnzeitalters, der heute gerne übersehen wird. So verbreitete sich beispielsweise die Sozialdemokratie entlang der Paartalbahn von Lechhausen nahe Augsburg-Hochzoll und kam 1893 in Schrobenhausen an, das im Vergleich zu den umliegenden Kleinstädten eine deutlich größere Arbeiterschaft besaß.1

Um aber in der Rückprojektion keine falsche Idylle zu produzieren: Bahnfahren, wenn auch preiswert im Vergleich zu Stellwagen und Postkutsche, war immer noch teuer. Handwerker und Bürger konnten es sich leisten. Für die „einfachen Leute“ blieb die Tür des „Eisenbahn-Coupés“ – auch das Abteil der dritten Klasse – häufig verschlossen oder bedeutete zumindest eine erhebliche finanzielle Anstrengung, die wohlüberlegt werden wollte. Zu den Ausnahmen zählten verbilligte Ausflugszüge. Zwar verbesserte sich die Situation zwischen 1875 und 1914 durch die steigende Kaufkraft und die Tarifpolitik der Bahn zunehmend, doch oft hieß es, um den Titel einer wissenschaftlichen Arbeit zur Alltagsmobilität aus der Schweiz zu zitieren: „Im Übrigen ging man zu Fuß“.2

| 1875 | 22.04.1875 | Ein Inspektionszug fährt am 22. April 1875 die gesamte Strecke ab. |

| 01.05.1875 | Bis zur offiziellen Eröffnung der Paartalbahn am 15. Mai 1875 verkehren einige Güterzüge. | |

| 15.05.1875 | Eröffnung der Paartalbahn zum Sommerfahrplanwechsel am 15. Mai 1875, dem Pfingstsamstag dieses Jahres. Offizielle Feierlichkeiten sind untersagt, was viele Leute nicht daran hindert, auf „ihrem“ Bahnhof das große Ereignis gebührend zu begrüßen. Den ersten Zug führt eine Lokomotive der bayerischen Gattung A V. | |

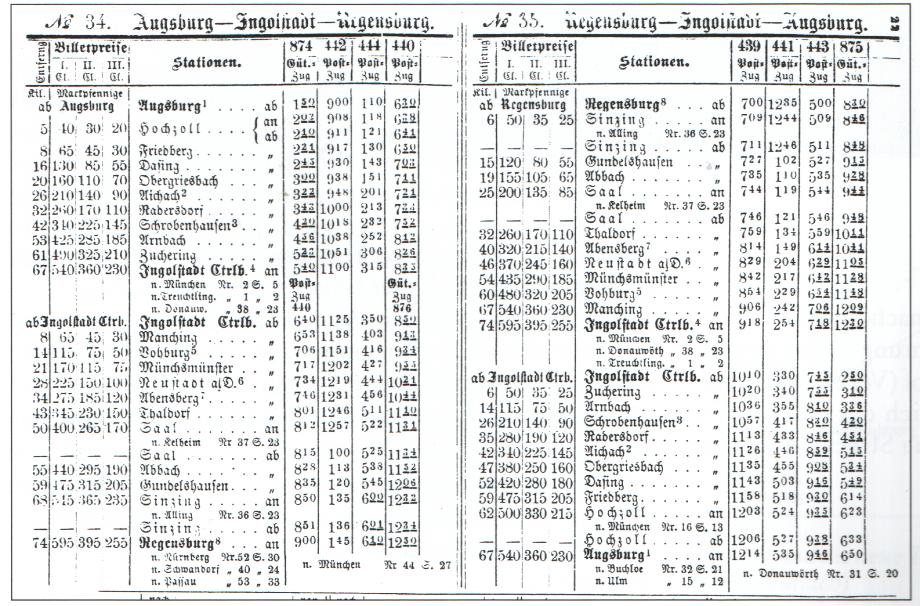

| 15.05.1875 | Mit Eröffnung der Paartalbahn verkehren vier Züge Augsburg – Ingolstadt, davon zwei Personenzüge und zwei gemischte Züge (Personen- und Güterzug). Von Ingolstadt nach Augsburg verkehren vier Züge (ein beschleunigter Personenzug und drei gemischte Züge). | |

| 15.05.1875 | Bis 1877 fahren auf der Paartalbahn keine reinen Güterzüge, sondern gemischte Züge, auch "Güterzug mit Personenbeförderung" genannt. | |

| 1877 | 1877 | Ab diesem Jahr verkehren auch reine Güterzüge |

| SF 1877 | Nur im Sommerfahrplan 1877 und 1878 verkehrt ein Schnellzugpaar Augsburg – Regensburg. Die Fahrzeit von Augsburg nach Ingolstadt beträgt 1 Stunde und 23 Minuten; der Zug hält dabei nur in Aichach und Schrobenhausen. Die gesamte Fahrdauer Augsburg - Regensburg beträgt 2 Stunden und 59 Minuten. | |

| 1880 | 15.10.1880 | Die Station Pobenhausen wird eröffnet |

| 1887 | WF 1887/88 | Die Station Arnbach wird auf Antrag des Freiherrn von Pfetten in Niederarnbach umbenannt. |

| 1888 | 10.07.1888 | Die Station Hörzhausen wird eröffnet |

| 1889 | Der Holzhändler Valentin Bork erhält in Schrobenhausen den ersten Gleisanschluß | |

| 1890 | WF 1890/91 | Die Station Paar wird eröffnet |

| 01.10.1890 | Die Kilometrierung der Paartalbahn wird zwischen 01.10.1890 und 12.11.1891 umgedreht und beginnt nun ab Ingolstadt Hbf | |

| 1891 | Die Papierfabrik Leinfelder übernimmt den Borkschen Anschluss. Im Laufe der Jahre wird dieses Gleis bis zum Betriebsgelände nahe der Paar weitergeführt und verzweigt sich dort. Schon längere Zeit nicht mehr benutzt, wird es erst in den frühen 2000er Jahren endgültig abgebaut. | |

| 1893 | 01.07.1893 | Die Station Edelshausen wird als Bedarfshaltestelle eröffnet. |

| 1897 | 1897 | Die beiden Brücken über die Paartalbahn nördlich von Schrobenhausen werden erbaut und ersetzen den höhengleichen Bahnübergang. |

| 17.05.1897 | Als erster Bahnhof der Strecke (exklusive Augsburg und Ingolstadt) erhält Radersdorf ein mechanisches Stellwerk, das im Freien aufgestellt ist. Das Stellwerk ist vom Typ "Krauß & Comp." | |

| 1900 | SF 1900 | Mit dem Zugpaar D 89/90 Regensburg - Augsburg gibt es erneut eine Schnellzugverbindung, nun mit mehr Halten als 1877/78. Die Fahrtzeit beträgt daher von Regensburg nach Augsburg 3 Stunden und 18 Minuten, von Ausgburg nach Regensburg 3 Stunden und 1 Minute. |

| 1903 | SF 1903 | Im Fahrplan erscheint erstmals eine Tabelle mit Vorortzügen Augsburg - Friedberg |

| 1904 | Das Dampfsägewerk Anton Prücklmair in der heutigen Bürgermeister-Götz-Straße direkt bei den Gleisanlagen des Schrobenhausener Bahnhofs gelegen, erhält einen Gleisanschluß. | |

| 1905 | In Aichach entsteht ein Gleisanschluss zur Anlieferung von Material für den Bau des Gefängnisses. Ein verkürztes Stück des Gleises übernimmt 1908 die "Beck'sche Kunstmühle". Weitere Anschließer kommen dazu (u. a. Mahl, Dinauer, Reitberger). | |

| 17.01.1905 | Der Bahnhof Dasing erhält ein Stellwerk Bauart "Krauss & Comp." | |

| 1907 | 19.06.1907 | Der Bahnhof Aichach erhält ein Stellwerk Bauart "Krauss & Comp." |

| 26.06.1907 | Der Bahnhof Schrobenhausen erhält einen mechanisches Stellwerk "Krauss & Comp." | |

| 1909 | 01.05.1909 | Die Station Edelshausen wird für den Güterverkehr eröffnet. |

| 01.05.1909 | Zusammen mit der Inbetriebnahme des Ladegleises erhält der Bahnhof Edelshausen als letzter der Strecke ebenfalls ein Krauss-Stellwerk. | |

| 1914 | WF 1914/15 | Kriegsbedingt wird ein Zugpaar gestrichen |

| 1917 | WF 1917/18 | Es verkehren nur noch drei Zugpaare: morgens, mittags und abends |

| 1918 | WF 1918/19 | Weitere Reduzierung auf zwei Zugpaare: morgens und abends |

Abkürzungen: SF = Sommerfahrplan; WF = Winterfahrplan

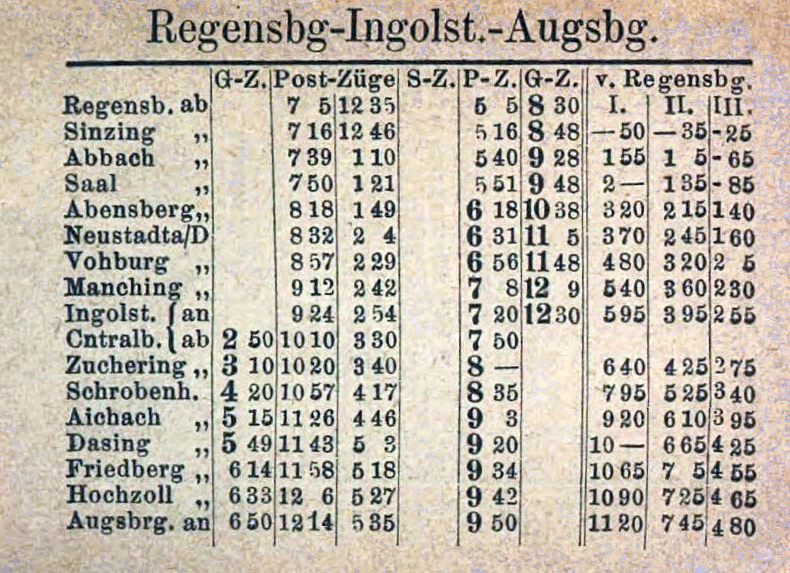

Züge auf der Paartabahn Augsburg – Ingolstadt und auf der Strecke Ingolstadt – Regensburg aus „A. Daibler’s Portemonnaie-Fahrplan Winterdienst 1878/79“.

Die Abkürzungen bedeuten: G-Z. = Güterzug mit Personenbeförderung. P.-Z. = Personenzug. Post-Zug: Bei den Postzügen handelt es sich um Personenzüge, die auch Post beförderten. S.-Z. = Schnellzug. Die Spalte ist leer, da der Schnellzug Regensburg – Augsburg nur im Sommerfahrplan 1877 und 1978 verkehrte. Da die 24-Stunden-Zählung noch nicht eingeführt war, verweisen fett gedruckte Stundenzahlen auf Zeiten zwischen 6 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Die drei rechten Spalten nennen die Fahrpreise für die I., II. und III. Wagenklasse in Mark und Pfennig.