Vorbemerkung: Der Historische Verein Schrobenhausen hat viele Bücher und Faltblätter veröffentlicht, die sehr wichtig sind für die Geschichte der Stadt und des Altlandkreises Schrobenhausen. Es wurden hier bereits einige Digitalisate der Veröffentlichungen des Historischen Vereins präsentiert, für die Urheberrechte erloschen sind. Die Liste der Veröffentlichungen wird jetzt (ab Oktober 2023) ergänzt, es werden weitere Digitalisate erstellt und angeboten. Für die Reihe des Historischen Vereins heißt das: wir sind dabei, die Bände 6 bis 10 der Reihe und die Faltblätter zu digitalisieren. Wir bedanken uns dafür ganz herzlich bei Georg Reischl, dem Rechtsnachfolger des Heimatforschers Georg August Reischl, für seine Bereitschaft, die von seinem Vater herausgegebenen und verfassten Bände digitalisieren und hier präsentieren zu dürfen. Auch weitere Einzelveröffentlichungen werden präsentiert, sofern die Urheberrechte erloschen sind.

Neu eingestellt:

27. 10. 2023: Hitl’sche Medaillen

2. 11. 2023: Band 9 der Veröffentlichungen des Historischen Vereins

3. 11. 2023: Freiheiten und Privilegien

6. 11. 2023: Jahresbericht 1933/35, Lenbach-Festjahr 1936

15. 11. 2023: Das Historische Museum in Schrobenhausen

13. 12. 2023: Band 7 der Veröffentlichungen – Lebensbilder

13. 12. 2023: Band 8 der Veröffentlichungen – Hohenwarter Klosterchronik

Der Verein hatte sich im Jahr 1901 gegründet mit dem Ziel – so eine Ankündigung für eine Gründungsversammlung im Schrobenhausener Wochenblatt – der „Erforschung der Geschichte der Stadt und Umgebung“. Dazu kommt die Sammlung von Exponaten für ein neu zu gründendes Heimatmuseum. An Vereinsabenden wurden Vorträge gehalten, die oft zunächst im Schrobenhausener Wochenblatt veröffentlicht werden.

Zwischen 1906 und 1936 publizierte der Historische Verein Schrobenhausen eine Reihe mit insgesamt 10 Bänden und zwei Faltblättern, die ebenfalls zu dieser Reihe gezählt werden. Übersicht und Recherchen werden auch dadurch erschwert, dass diese 12 Publikationen unter 5 verschiedenen Reihentiteln erschienen. Federführend für die Publikationen ist zunächst der Benefiziat Michael Thalhofer, seit Mitte der 1920er Jahre der Gewerbelehrer und Heimatforscher Georg August Reischl. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden nur noch vereinzelt Publikationen vorgelegt.

Das Stadtarchiv Schrobenhausen besitzt alle Bände im Original. Wir präsentieren zunächst die Bände, bei denen die Urheberrechte erloschen sind. Der Historische Verein begrüßt unser Vorhaben. Die Digitalisate werden zu gegebener Zeit auch den überregionalen Bibliotheken zur Verfügung gestellt, um deren Bestände zu ergänzen.

[1.] Vorträge, gehalten im Historischen Verein für Schrobenhausen und Umgebung, Erste Reihe, Schrobenhausen 1906

Inhalt:

L[udwig] Gröschl: Lebensbild des Oberlehrers Michael Sommer (S. 1-14)

[Rasso] Berkmiller: Was uns die Schrobenhausener Pfarrbücher von 1656 – 1719 alles erzählen (S. 15-28)

M[ichael] Thalhofer. Eine Jubiläums-Erinnerung (S. 29-36) (über Martin Neugschwendner im Spanischen Erbfolgekrieg 1704)

[Michael] Thalhofer. Einige Legenden und Sagen aus dem Bezirk Schrobenhausen (S. 37-70)

[Michael] Thalhofer. Zur Geschichte des Franziskanerklosters in Schrobenhausen 1642-1802 (S. 71-134)

Hier der erste Band der Veröffentlichungen. Download hier.

[2.] Vorträge, gehalten im Historischen Verein für Schrobenhausen und Umgebung, Zweite Reihe, Schrobenhausen 1908

L[udwig] Gröschl: Willibaldus Frisch, w. Bürgermeister in Schrobenhausen (S. 1-20)

Matth[ias] Artinger. Geschichte von Steingriff (S. 21-51) (mit zwei Bildseiten: Illustrationen zu Schloss, Dorf und Wappen der adeligen Besitzer)

Hans Wolpert: Lenbach und seine Beziehungen zur Heimat Schrobenhausen (S. 52-86)

M . S. J. : Das Englische Institut B. M. V. in Schrobenhausen 1856-1906 (S. 87-103)

[Michael] Thalhofer. Aus grauer Vorzeit Tagen (S. 104-132) (Aufsatz über prähistorische Funde und mittelalterliche Quellen und Urkunden)

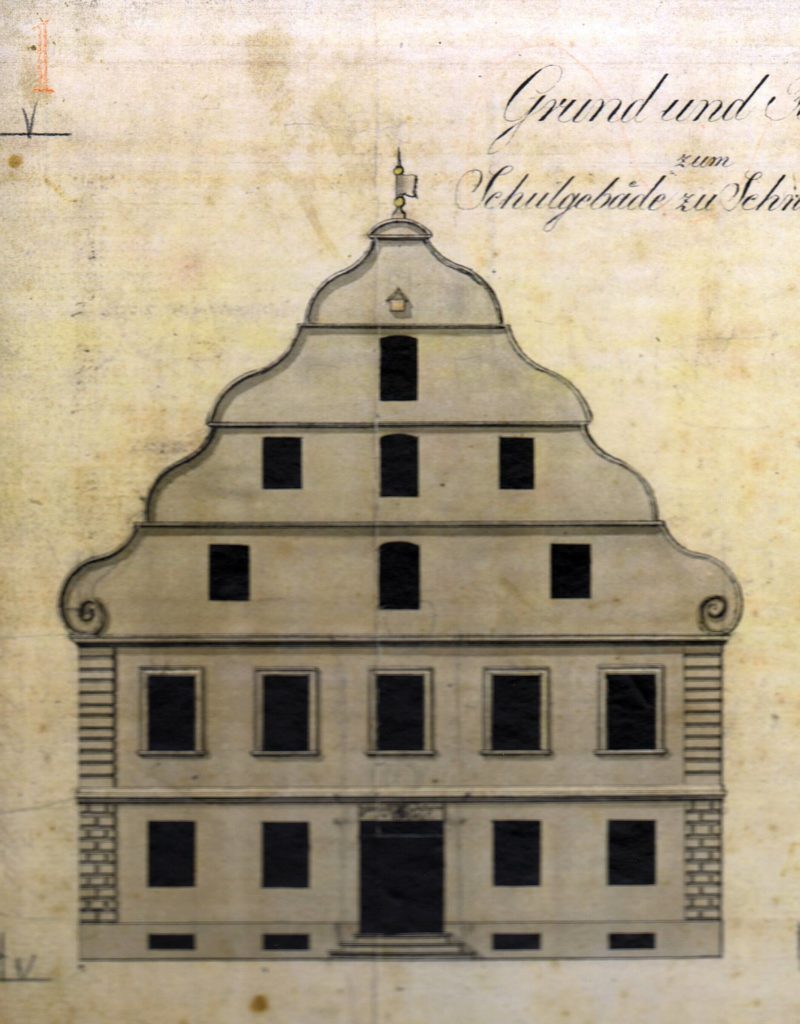

[Michael] Thalhofer. Aeltere Geschichte der Schule Schrobenhausen (S. 133-151)

Hier der zweite Band der Veröffentlichungen. Download hier.

[3.] Vorträge, gehalten im Historischen Verein für Schrobenhausen und Umgebung, Dritte Reihe, Schrobenhausen 1911

Hans Wolpert: Die Schrobenhausener im Kriege 1870/71 (S. 1- ) – Im Innenteil Erscheinungsjahr „1910″

Hier der dritte Band der Veröffentlichungen. Download hier.

[4.] Vorträge, gehalten im Historischen Verein für Schrobenhausen und Umgebung, Vierte Reihe, Schrobenhausen 1921

Mich[ael] Thalhofer. Von Hohenwart in Oberbayern: dem Klosterberg und Markt (S. 1-254)

Hier der vierte Band der Veröffentlichungen. Download hier.

[5.] Vorträge, gehalten im Historischen Verein für Schrobenhausen und Umgebung, Fünfte Reihe, Schrobenhausen 1914

Joseph Wismath: Allerlei Erinnerungen (S. 1-122)

Hier der fünfte Band der Veröffentlichungen. Download hier.

[6.] 30 Jahre Historischer Verein Schrobenhausen 1901-1931, [Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Schrobenhausen und Umgegend], Heft 6, Schrobenhausen 1931

Ein Überblick über die Tätigkeit des Historischen Vereins.

[7.] Lebensbilder führender Vereinsmitglieder. Eine Sammlung von Nachrufen mit 11 Abbildungen, Schrobenhausen 1931 (= Heft 7 der Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Schrobenhausen und Umgegend), 52 S.

Nachrufe über Oberlandesgerichtsrat Ferdinand Zink / Realhauptschullehrer Theobald Waldeck / Bezirkshauptlehrer Ludwig Gröschl / Schreinermeister Joseph Wismath / Kommerzienrat Georg Leinfelder / Fabrikbesitzer Georg Greiner / Hofrat Georg Hitl / Kommerzienrat Franz Leinfelder / Altbürgermeister Alois Widmann / H. H. Geistl. Rat Michael Thalhofer.

Ein Teil der Nachrufe stammt wohl von Michael Thalhofer (so Reischl im Vorwort), der andere Teil von Reischl selbst. Genauere Hinweise auf die Urheberschaft gibt es nicht. Reischl ist auf jeden Fall Herausgeber.

Das Digitalisat finden Sie hier

[8.] Hohenwarter Klosterchronik 1500-1700, Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Schrobenhausen und Umgegend, Heft 8, Schrobenhausen 1931, 47 S.

Zusammenstellung aus verschiedenen Handschriften und Quellen. Das Digitalisat finden Sie hier

[9.] Herzogsschloss und Fürstenbesuch in Schrobenhausen, Schrobenhausen 1932, Band 9 der Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Schrobenhausen und Umgebung)

Geschichte des Pflegschlosses bis ins 20. Jh. – Fürstenbesuche in Schrobenhausen – Zeughausprojekt 1597/98.

Hier ist der 9. Band der Veröffentlichungen. Download hier.

[10.] Jahresbericht des Historischen Vereins Schrobenhausen 1932, Band 10 der Vereinsschriften, Schrobenhausen o.J.

Schriftleitung: [Georg August Reischl]. Es stammen laut Vorwort alle Beiträge von Reischl.

- Kriegsvolk im Paar- und Ilmgau vor 300 Jahren 1632/1633 (S. 5-41)

Rain – Stadt und Bezirk Schrobenhausen – Scheyern – Jetzendorf –Pöttmes – Aichach – Pfaffenhofen – Holledau

- Zum 100. Geburtstag des Aresinger Tiermalers Johann B. Hofner (S. 42-59)

- Aresinger Jugendjahre des Regensburger Bischofs und Schriftstellers Johann Michael von Sailer (S. 61-73)

- Bodenfunde 1932 (S. 74- )

Mammutzahn an der Weilach – Merowingerfriedhof Freinhausen – Feuersteinklinge bei Edelshausen

- Meister Hanns, der Bildschnitzer von Schrobenhausen 1494-1520 (S. 77-81)

Reischl vermutet, dass Meister Hanns identisch sein könnte mit Hans Leinberger

- Oberwittelsbacher Erinnerungen 1832 (S. 82-85)

Nationaldenkmal zu Oberwittelsbach

- Lenbachs Bildniskunst (S. 86-92)

- Das Skizzenbüchl des 16jährigen Franz Lenbach (S. 93-95)

- Tätigkeitsbericht [des Historischen Vereins]1931IV – 1932. 32. Vereinsjahr (S. 97-99)

[11.] Historischer Verein Schrobenhausen. Jahresbericht 1933/35, Schrobenhausen o.J., Faltblatt 8 S.

Das Faltblatt des Historischen Vereins finden Sie hier.

[12.] Der Historische Verein Schrobenhausen im Lenbach-Festjahr 1936. 36. Jahresbericht, Schrobenhausen o.J., Faltblatt 8 S.

Laut Anmerkung Reischls in dieser kleinen Broschüre endet damit die Veröffentlichungsreihe des Historischen Vereins, die mit Band 1 im Jahr 1906 begonnen hatte. Insgesamt waren damit – unter leicht veränderten und auch unter fehlenden Reihentiteln – 10 Bände erschienen, dazu zwei Veröffentlichungen in Form eines Faltblatts.

Das Faltblatt des Historischen Vereins finden Sie hier.

Einzelveröffentlichungen des Historischen Vereins

Schrobenhausen, seine Geschichte, Sehenswürdigkeiten und Umgebung, Schrobenhausen [1910] (Hueber’sche Buchhandlung)

Die 24-seitige Broschüre, herausgegeben vom Historischen Verein Schrobenhausen, wurde vom oben bereits genannten Michael Thalhofer verfasst. Sie ist eine Mischung aus Ortsgeschichte und Fremdenverkehrsprospekt, die potenziellen Besuchern die Stadt und die Umgebung Schrobenhausens schmackhaft machen will. Die Broschüre ist 1910 erschienen, das geht aus dem Protokollbuch des Historischen Vereins Schrobenhausen eindeutig hervor.

Die Broschüre von Michael Thalhofer finden Sie hier

Georg Hitl’sche Medaillen. Ein Beitrag zur Wiederbelebung der deutschen Medaillenkunst, Schrobenhausen 1912, 11 S.

Es handelt sich hier um einen Privatdruck von Georg Hitl, Inhaber der Firma Poellath und langjähriger Vorstand des Historischen Vereins Schrobenhausen. Er stellt hier sein auch international gewürdigtes Projekt der Wiederbelebung der deutschen Medaillenkunst vor und kommentiert seine Sammlung, die im Museum des Historischen Vereins präsentiert wurde. Das Protokollbuch des Historischen Vereins (Stadtarchiv Schrobenhausen, Sammlungen 5/33) berichtet: „Herr Vorstand Hitl verfaßte eine Broschüre über seine kostbare Münzen- und Medaillensammlung, welche er kunstliebenden Besuchern gratis überreichen läßt.“

Das Digitalisat der Broschüre finden Sie hier.

Michael Thalhofer: Das Historische Museum in Schrobenhausen und seine Stifter, Schrobenhausen [1912]

Das Erscheinungsjahr geht hervor aus dem Protokollbuch des Historischen Vereins (Stadtarchiv Schrobenhausen, Sammlungen 5/33), S. 50.

Unser Digitalisat finden Sie hier.

Mein Hoamatl. Heimatblätter für den Bezirk Schrobenhausen und Umgebung. Beilage zur Schrobenhausener Zeitung, Schrobenhausen 1923-1926

Schriftleiter: Georg August Reischl

Facsimile-Nachdruck durch den Historischen Verein Schrobenhausen 1984 (Buchdruckerei Rieder, Schrobenhausen)

Der Nachdruck der Bände 1927-1930 (mehr nicht erschienen) war angedacht, wurde aber nicht realisiert. Das Stadtarchiv Schrobenhausen besitzt alle Jahrgänge im Original.

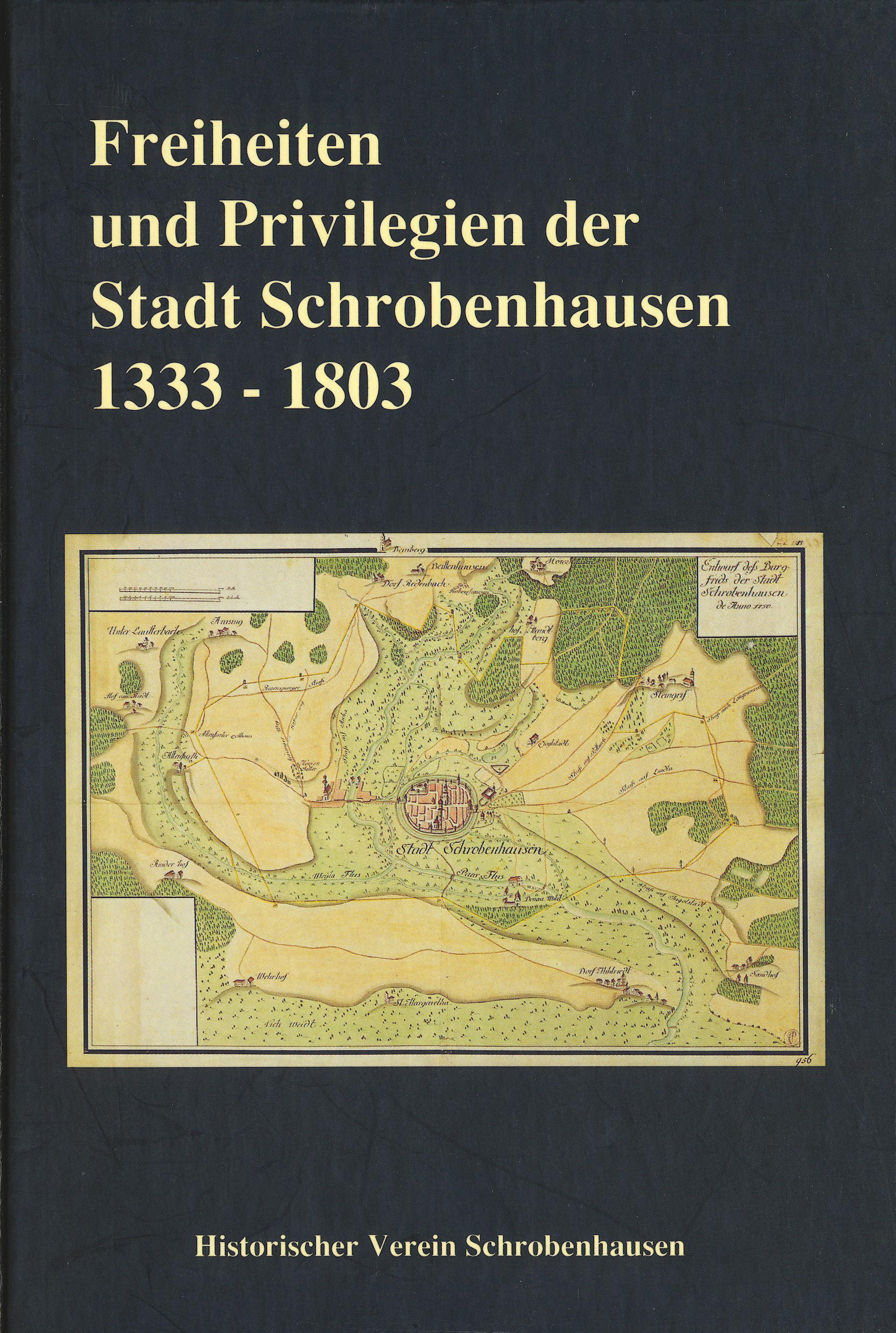

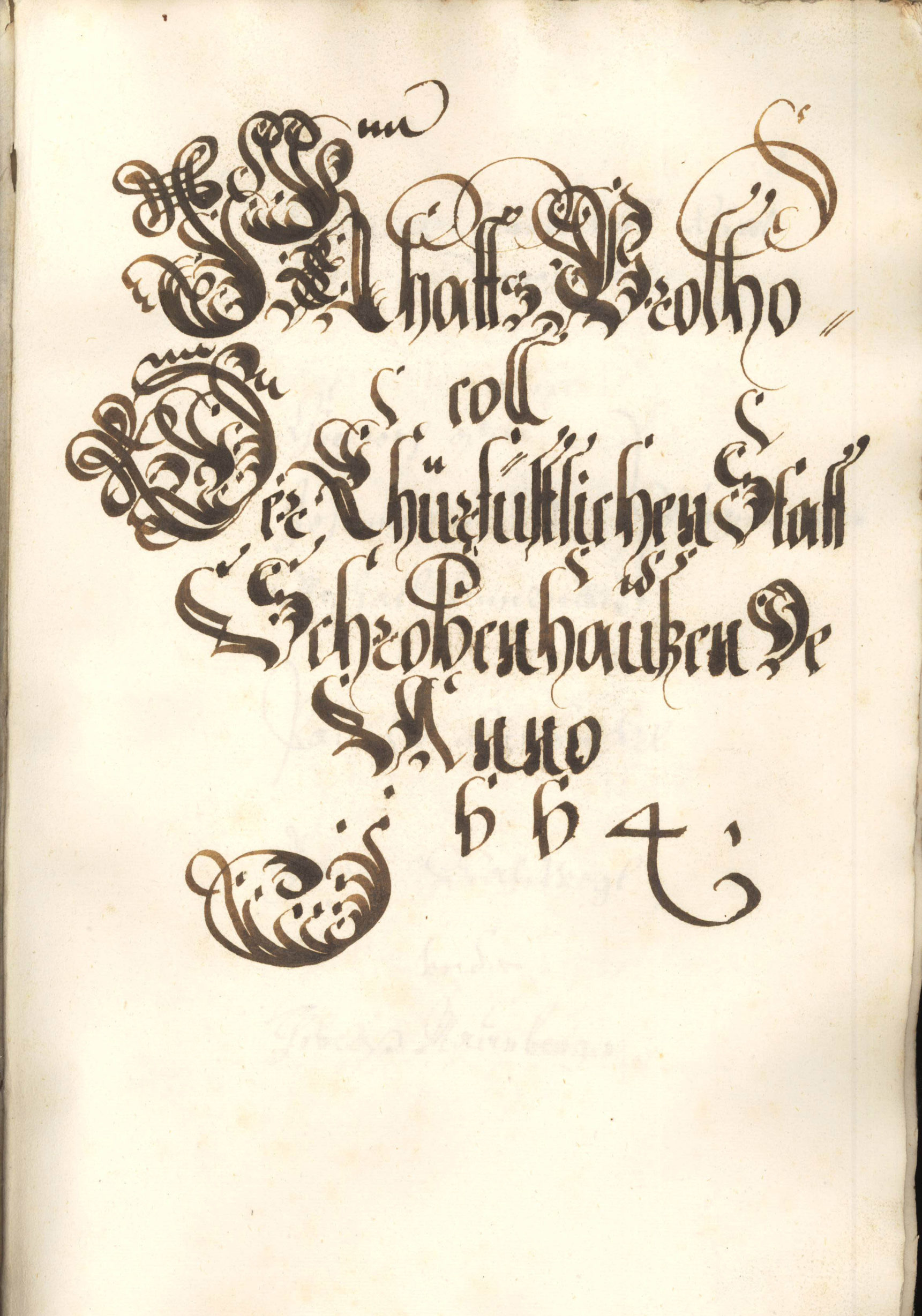

Max Direktor (bearbeitet): Freiheiten und Privilegien der Stadt Schrobenhausen. Das Schrobenhausener Stadtrechtsbuch 1333-1803, Schrobenhausen 1991 (gedruckt als broschierte und fest gebundene Ausgabe)

Anlässlich seiner 90-Jahr-Feier war der Historische Verein auf der Suche nach einer Publikation, die maßgeblich zur wissenschaftlichen Erforschung der Schrobenhausener Geschichte beitragen sollte. Mein Vorschlag, das damals noch kaum bekannte Schrobenhausener Stadtrechtsbuch zu erschließen, fand großen Anklang. Bearbeitet wurde es von mir ehrenamtlich als Mitglied des Historischen Vereins.

Wir haben das ganze Buch nun digitalisiert und damit das wichtigste Archivale des Schrobenhausener Stadtarchivs einer breiten, auch wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich als Urheber erlaube hiermit die Nutzung im Sinne unserer Homepage: also für private, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke.

Auch Prof. Dr. Dr. Reinhard Heydenreuter, einer der renommiertesten Rechtshistoriker Bayerns (siehe hier) , hat seine Zustimmung erteilt, seinen einleitenden Artikel, der das Schrobenhausener Rechtsbuch erklärt und in überregionale Zusammenhänge stellt, digital präsentieren zu dürfen.

Wir werden das Stadtrechtsbuch auch in einem eigenen kleinen Artikel vorstellen – mit einigen wenigen Anmerkungen und Korrekturen.

Das Digitalisat des Buches finden Sie hier.

Finanzielle Unterstützungen

Bernhard Rödig / Barbara Rödig: Archäologische Beobachtungen und Funde im Verlauf der Stadtsanierung Schrobenhausens, Schrobenhausen 1988

(erschienen im Selbstverlag von Bernhard Rödig, der Historische Verein übernahm die Druckkosten)

Max Direktor (Hrsg.): Schrobenhausen im Mittelalter 800-1447. Mit Beiträgen von Wilhelm Liebhart, Theodor Straub und Bernhard Rödig, Schrobenhausen 1997

Das zur 550-Jahr-Feier der Stadt Schrobenhausen erschienene Buch sollte durch Fachbeiträge anerkannter Historiker wissenschaftlich verlässliche Informationen zur mittelalterlichen Geschichte Schrobenhausens liefern. Hauptherausgeber ist die Stadt Schrobenhausen. Auf dem Innentitel ist auch der Historische Verein genannt, der sich an der Vorfinanzierung beteiligte und einen Zuschuss durch den Landkreis vermittelte.

Bibliographische Zusammenstellung und Digitalisierung: Max Direktor (als langjähriges Mitglied und Archivar des Historischen Vereins)

Reklame der Post-Brauerei, Lenbachplatz 9

Reklame der Post-Brauerei, Lenbachplatz 9