Königsmoos – Geschichte einer Donaumoosgemeinde

Blick über die Fluren der Gemeinde Königsmoos von Berg im Gau aus, im Hintergrund die Kirche St. Josef in Untermaxfeld

Blick über die Fluren der Gemeinde Königsmoos von Berg im Gau aus, im Hintergrund die Kirche St. Josef in Untermaxfeld

50 Jahre Königsmoos – im Jahr 1975 schlossen sich die Gemeinden Untermaxfeld, Ludwigsmoos und Klingsmoos zur Einheitsgemeinde „Königsmoos“ zusammen – durch einen fast einstimmigen Beschluss der Gemeindebürger. Königsmoos ist die einzige Gemeinde im Landkreis, die sich im Rahmen der Gebietsreform einen neuen Namen gegeben hat und damit auch ein „neueres Jubiläum“ feiern konnte. Wir bringen hier die leicht überarbeitete Fassung einer vierteiligen Serie, die in der regionalen Presse erschienen ist.

Donaumoos – Trockenlegung und Besiedlung

Das Donaumoos (zur Unterscheidung vom Schwäbischen Donaumoos auch „Altbayerisches Donaumoos“ genannt) ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Landstrich. In alten Quellen wird es oft auch als „Schrobenhausener Moos“ bezeichnet, weil es vom Schrobenhausener Donaumooslehengericht verwaltet wurde. Bis zur Trockenlegung Ende des 18. Jahrhunderts war es ein weitgehend unzugänglicher Sumpf, es diente als Jagdrevier, Randbereiche des Mooses wurden von den Bauern der umliegenden Dörfer als Viehweiden und zur Gewinnung von oft minderwertigem Heu genutzt.

Schon steinzeitlich besiedelt

Bevor die Versumpfung begann – wir gehen rund 10.000 Jahre zurück – finden wir auf unserem Gebiet altsteinzeitliche Jagdstationen, wohl auch einfache Hütten. Tausende von Steinwerkzeugen fand man auch im westlichen Moos, auf dem Gebiet der Gemeinde Königsmoos. Die Funde stammen zumeist von einzelnen Sanddünen, die heute die Umgebung meist nur unmerklich überragen. Später – als die Vernässung zunahm und in der Jungsteinzeit die Sesshaftmachung begann – wurde das Donaumoos als Siedlungsgebiet aufgegeben, aber auch weiterhin zur Jagd und zum Fischfang genutzt.

Trockenlegung und Kultivierung

Die neuere Kultivierung und Besiedlung des Donaumooses beginnt Ende des 18. Jahrhunderts und gilt als größte Neulandgewinnung in Bayern seit dem Mittelalter. Das Haupthindernis wurde erst mit dem Regierungsantritt des Kurfürsten Karl Theodor aus dem Weg geschafft, denn dieses Moorgebiet gehörte seit Beginn des 16. Jahrhunderts zu zwei verschiedenen Fürstentümern: zu den Herzogtümern bzw. Kurfürstentümern Pfalz-Neuburg und Bayern.

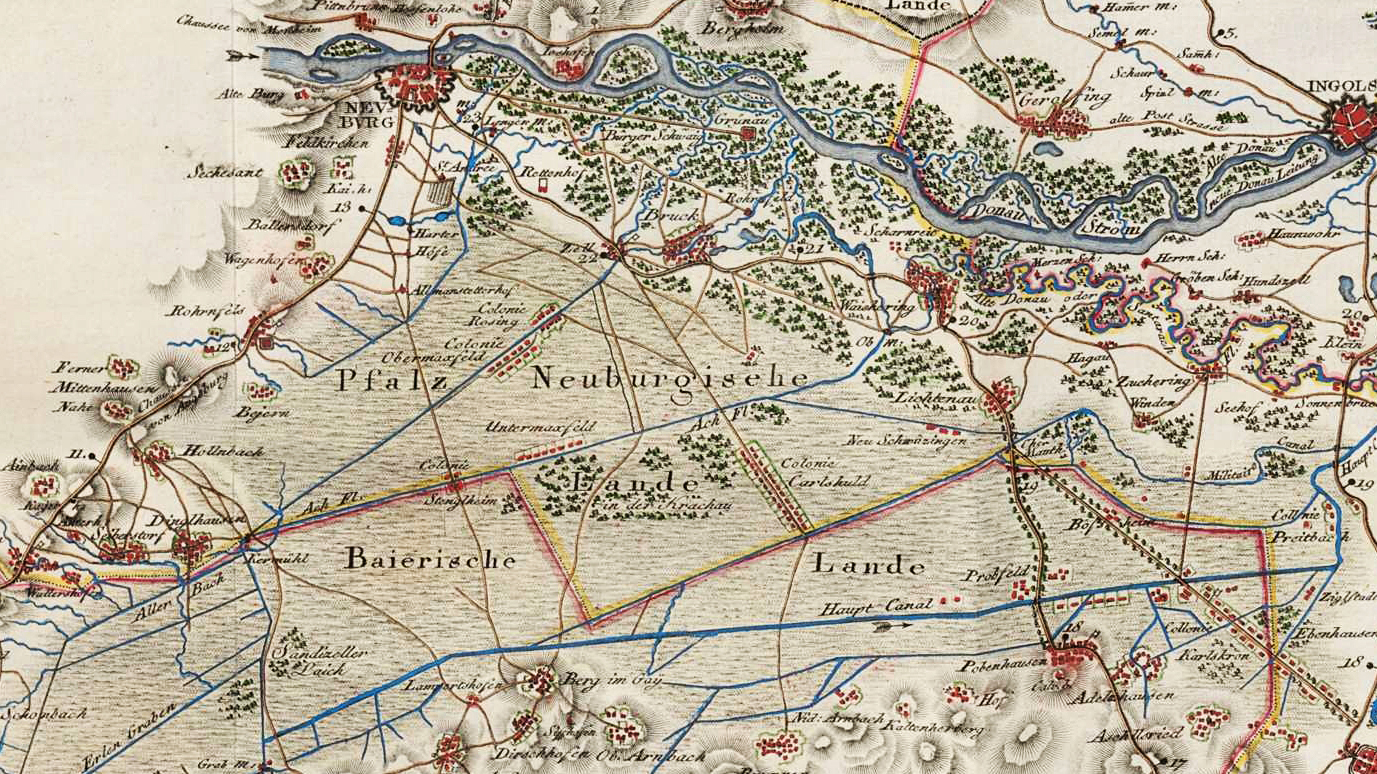

„Karte des trocken gelegten Donauer Mooses“ von Adrian von Riedl (Ausschnitt, 1804). Wir sehen hier Gebäude in Obermaxfeld, Rosing, Untermaxfeld und Stengelheim sowie die alte Grenze zwischen Pfalz-Neuburg und den „Baierischen Landen“, dem Kurfürstentum Bayern, die in dieser Form rund 300 Jahre bestand. (Bayerische Staatsbibliothek – gemeinfrei)

Nachdem Karl Theodor im Jahr 1777 die beiden wittelsbachischen Länder unter seiner Regentschaft vereinigt hatte – die Münchener Linie war männlicherseits ausgestorben – gab er bereits ein Jahr später den Auftrag, das Donaumoos zu vermessen sowie Vorschläge zu seiner Kultivierung vorzulegen. Die Entwässerung begann.

Die Besiedlung des Donaumooses begann im östlichen Teil im Jahr 1791 mit der Gründung von Karlskron und im mittleren Teil im Jahr 1795 mit der Gründung von Karlshuld. Im gleichen Jahr beginnt auch die Besiedlung des Gebiets der heutigen Gemeinde Königsmoos. Im Jahr 1795 lässt sich der Geometer Adrian von Riedl ein Gut bauen, für das er den Namen „Stengelshayn“ wählt, zu Ehren des Leiters der Donaumoos-Kulturkommission, Stephan Christian Freiherr von Stengel. Für seine Ansiedlung erhielt er auch Hofmarksgerechtigkeit. Im Jahr 1796 ließen sich einige Siedler in Rosing nieder.

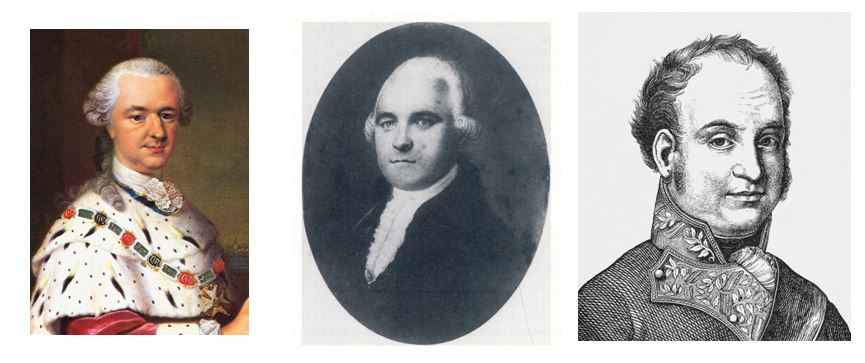

Drei wichtige Persönlichkeiten für die Gemeinde:

Kurfürst Karl Theodor (1724-1799) – mit ihm hat die Kultivierung des Donaumooses begonnen. In Berg im Gau befindet sich ein Denkmal: von dieser Stelle aus hat der Kurfürst 1794 in Augenschein genommen, wie es um die Kultivierung des Donaumooses stand.

Johann Peter Kling (1749-1808) – nach ihm wurde Klingsmoos benannt, um seine Verdienste zu würdigen

Max I. Joseph (1756-1825), Kurfürst und ab 1806 König von Bayern – Namensgeber für Ober- und Untermaxfeld

Bilder: gemeinfrei

Erste Protestanten im alten Bayern

Größere Ansiedlungen entstehen erst, als sich 1802 Ansiedler in Untermaxfeld und Obermaxfeld niederlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren fast ausschließlich katholische Siedler im Donaumoos aufgenommen worden. Es war dem Kurfürsten und späteren König Max I. Joseph vorbehalten, in seinem altbayerischen Herrschaftsgebiet auch evangelischen Christen das Recht zur freien Niederlassung zu gewähren. Die Hochzeit des katholischen Kurfürsten mit der lutherischen Prinzessin Karoline von Baden im Jahr 1797 wird dabei sicher eine wichtige Rolle gespielt haben.

So ließen sich nun evangelisch-lutherische und evangelisch-reformierte Siedler aus der Pfalz im Donaumoos nieder und gründeten zusammen mit Katholiken die Kolonien Untermaxfeld und Obermaxfeld, benannt nach dem Kurfürsten, der ihnen die Ansiedlung ermöglicht hatte. In einem Verzeichnis von 1804 finden wir auf dem heutigen Gemeindegebiet von Königsmoos die Orte Untermaxfeld mit 31 Häusern und Obermaxfeld mit 23 Häusern.

Die Entstehung der drei Altgemeinden

Bei der Bildung der modernen politischen Gemeinden in Bayern im Jahr 1818 finden wir auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde zunächst nur die Gemeinde Untermaxfeld. Sie war weitläufig über das Donaumoos verteilt und umfasste die Dörfer Untermaxfeld und Obermaxfeld, die damals noch als Weiler bezeichneten Orte Grasheim, Hadersheim, Rosing, Zitzelsheim sowie die Einöden Brandheim, Grabmühl, Kehrheim und Kochheim. Eine Besonderheit bildete der östlich von Karlshuld gelegene Ort Neuschwetzingen. Da sich auch hier evangelische Siedler aus der Pfalz niedergelassen hatten, wurde der Ort als Exklave der Gemeinde Untermaxfeld einverleibt.

Nach Rückschlägen und Stillstand des Kulturwerks kommt es in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts zu einer zweiten Siedlungsepoche. Im südwestlichen Teil des Gemeindegebiets entstehen die Kolonien Ludwigsfeld und Theresienfeld – nach König Ludwig I. und dessen Frau Therese benannt. Beide Ansiedlungen mussten auf Anordnung König Ludwigs I. umbenannt werden, die erste in Ludwigsmoos, um die Zugehörigkeit zum Donaumoos auszudrücken, die zweite in Klingsmoos, um die Verdienste Johann Peter von Klings für die Besiedlung des Donaumooses zu würdigen. Kling gilt einer der Pioniere der Donaumooskultivierung. Aus der Pfalz stammend, erwarb er 1796 in Probfeld – heute Gemeindegebiet Karlskron – landwirtschaftliche Flächen und machte dort vielfältige Kulturversuche, deren Ergebnisse er auch im Druck veröffentlichte. Im Jahr 1831 wurde Ludwigsmoos, im Jahr 1845 Klingsmoos zu einer selbstständigen Gemeinde erhoben.

Lutheraner, Reformierte, Katholiken

Fünf Kirchen, davon zwei protestantische – und das bei 5.000 Einwohnern. Das klingt rekordverdächtig. Dabei waren solche Bauvorhaben im Donaumoos schwierig – der Untergrund besteht aus Torf und bot keine ausreichende Fundamentierung. So entstanden oft schon nach kurzer Zeit Schäden, bis in die Gegenwart mussten Kirchen aufwändig saniert oder neu gebaut werden.

Kleine Siedlungen konnten sich zunächst keine Kirchen leisten. So ist überliefert, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts Gottesdienste auch in Scheunen oder Wohnungen abgehalten wurden. Das Bedürfnis nach Kirchenbauten nahm mit der zunehmenden Besiedlung zu. Die fünf Kirchen im Gemeindegebiet wurden im Laufe eines Jahrhunderts erbaut: die evangelisch-lutherischen Kirchen in Untermaxfeld im Jahr 1828, in Ludwigsmoos im Jahr 1868. Die katholischen Kirchen entstanden in Ludwigsmoos im Jahr 1835, in Untermaxfeld im Jahr 1866 und in Klingsmoos im Jahr 1922. Die finanziellen Mittel stammten zum größten Teil von den Gläubigen, die mit Hand- und Spanndiensten außerdem selbst umfangreiche Arbeitsleistungen beitrugen, sowie von Sammlungen und nicht zuletzt – auch wegen der großen Not der Donaumoosgemeinden – durch Zuschüsse des Königs bzw. des Staats.

Lutheraner und Reformierte

Zunächst wurden fast ausschließlich katholische Siedler im Donaumoos aufgenommen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewährte Kurfürst Max Joseph, der spätere König, auch nichtkatholischen Gläubigen die Ansässigmachung im Donaumoos – immerhin war er selbst mit einer lutherischen Prinzessin verheiratet. Die protestantischen Siedler ließen sich zunächst vor allem in Untermaxfeld nieder, sie kamen vor allem aus der Pfalz und aus der Gegend von Heidelberg. Eine protestantische Pfarrgemeinde wurde 1804 gegründet – sie sieht sich selbst als die älteste in Altbayern – daneben darf natürlich auch die Partnergemeinde Großkarolinenfeld nicht unerwähnt bleiben. Dort wurde 1822 die älteste protestantische Kirche Altbayerns errichtet, wenige Jahre danach im Jahr 1828 folgte die Kirche in Untermaxfeld. Hier war 1812 ein Betsaal im neu erbauten Pfarrhaus eingerichtet worden. Sie ist damit auch die älteste Kirche im Donaumoos überhaupt.

Zur Pfarrei Untermaxfeld gehörten zunächst alle evangelischen Gläubigen im Donaumoos, aber auch alle anderen Protestanten aus den Landgerichten Neuburg, Schrobenhausen, Aichach und Rain waren zunächst nach Untermaxfeld eingepfarrt.

In der Frühphase der Besiedlung Untermaxfelds ließen sich hier auch viele Siedler reformierten Glaubens aus der Pfalz nieder, erst später waren die mit lutherischem Glauben in der Mehrheit. Die neu erbaute Kirche wurde zunächst von beiden Konfessionen genutzt, der evangelisch-lutherische Pfarrer war verpflichtet, auf die Glaubensgrundsätze der reformierten Christen Rücksicht zu nehmen. Das ging nicht immer ohne Konflikte ab. Das änderte sich, als im Jahr 1848 in Marienheim bei Neuburg eine reformierte Pfarrei gegründet wurde und im Jahr 1857 dort die neu erbaute Kirche eingeweiht werden konnte. Von nun an waren auch alle Reformierten aus dem Donaumoos dorthin eingepfarrt.

Die Lutheraner in den neu gegründeten Gemeinden Ludwigsmoos und Klingsmoos waren zunächst in die protestantische Gemeinde Untermaxfeld eingepfarrt. Aufgrund der Zunahme der Bevölkerung entstand das Bedürfnis nach Eigenständigkeit. So wurde im Jahr 1867 ein eigenes Vikariat eingerichtet, im Jahr 1868 wurde die evangelisch-lutherische Kirche in Ludwigsmoos fertiggestellt. Großer Aufwand wurde für die Fundamentierung der Kirche betrieben: Sie wurde auf 196 Baumstämmen und einer über zwei Meter tiefen Grundmauer errichtet.

Drei katholische Kirchen

Schwieriger gestalteten sich die Kirchenbauten der Katholiken im heutigen Gemeindegebiet. Sie waren zunächst nach Karlshuld eingepfarrt. Die älteste katholische Kirche St. Maximilian wurde im Jahr 1835 in Ludwigsmoos errichtet. Doch die Kirche war schon drei Jahren baufällig, so dass sie wieder abgerissen werden musste. Der zweite Bau wurde auf 180 Pfählen gegründet und 1841 vollendet und eingeweiht. Um 1900 erwies sich die Kirche als zu klein, so dass sie – bis auf das Presbyterium – neu erbaut und im Jahr 1912 neu eingeweiht wurde.

Schon seit Beginn der 1830er Jahre haben sich Bewohner der Gemeinde Untermaxfeld für den Bau einer katholischen Kirche stark gemacht. Verschiedene Standorte wurden diskutiert. Doch erst im Jahr 1861 wurde mit dem Kirchenbau begonnen, 1866 wurde die katholische Kirche St. Josef eingeweiht. Im Jahr 1979 wurden schwere Schäden an der Fundamentierung festgestellt. Zunächst wollte man den alten Bau von Grund auf renovieren, doch schließlich fiel der Beschluss für einen Neubau. Die neuerbaute Kirche, in die ein Teil der alten Ausstattung integriert wurde, wurde im Jahr 1988 eingeweiht.

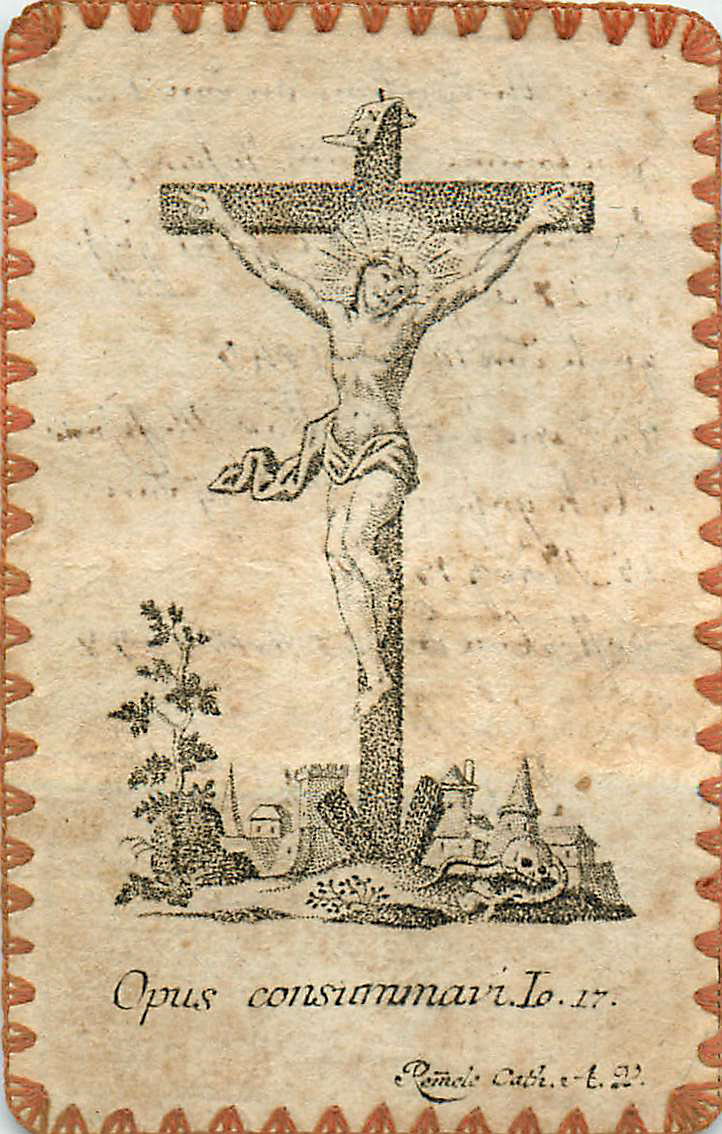

Untermaxfeld – katholische Kirche St. Josef (um 1930)

Die Katholiken der Gemeinde Klingsmoos gehörten zunächst zur Pfarrei Ludwigsmoos. Die Bevölkerungszahl der Donaumoosgemeinden stieg im 19. Jahrhundert durch die Besiedlung ständig an, so dass auch in Klingsmoos das Bedürfnis nach einer eigenen Kirche entstand. Im Jahr 1896 wurde ein Kirchenbauverein gegründet. Der Bau konnte erst im Jahr 1922 fertiggestellt werden, aufgrund der zunächst noch fehlenden Innenausstattung konnte die Kirche St. Josef jedoch erst 1931 eingeweiht werden. Im Jahr 1961 wurde der als Dachreiter gestaltete kleine Turm durch einen Turmneubau ersetzt. Im Jahr 1971 wurden so massive Schäden am Kirchenschiff festgestellt, dass schließlich ein Neubau in Betracht gezogen wurde. Er wurde im Jahr 1980 eingeweiht, nur der Turm wurde von der Vorgängerkirche übernommen.

www.paardon.de plant, attraktive aktuelle Bilder von der Gemeinde zur freien Nutzung unter unserer Rubrik „Fotopedia“ einzustellen, vielleicht Ende Oktober. Aktuelle Infos dann auch hier.

Viele Besonderheiten: Torf, Kalkbrennerei, Schifffahrt

Die Entwicklung der Gemeinde weist viele Besonderheiten auf. Da die Besiedlung ja erst im Gange war, konnte sich die Bevölkerungszahl von 1840 bis 1900 verdoppeln, während andere Gemeinden stagnierten. Besondere Erwerbszweige neben der Landwirtschaft waren die Torfstecherei, aber auch die Kalkbrennerei. Immer wieder problematisch: die Teilung des Gebiets zwischen den Landgerichten, später Landkreisen Neuburg und Schrobenhausen.

Geteilt zwischen Neuburg und Schrobenhausen

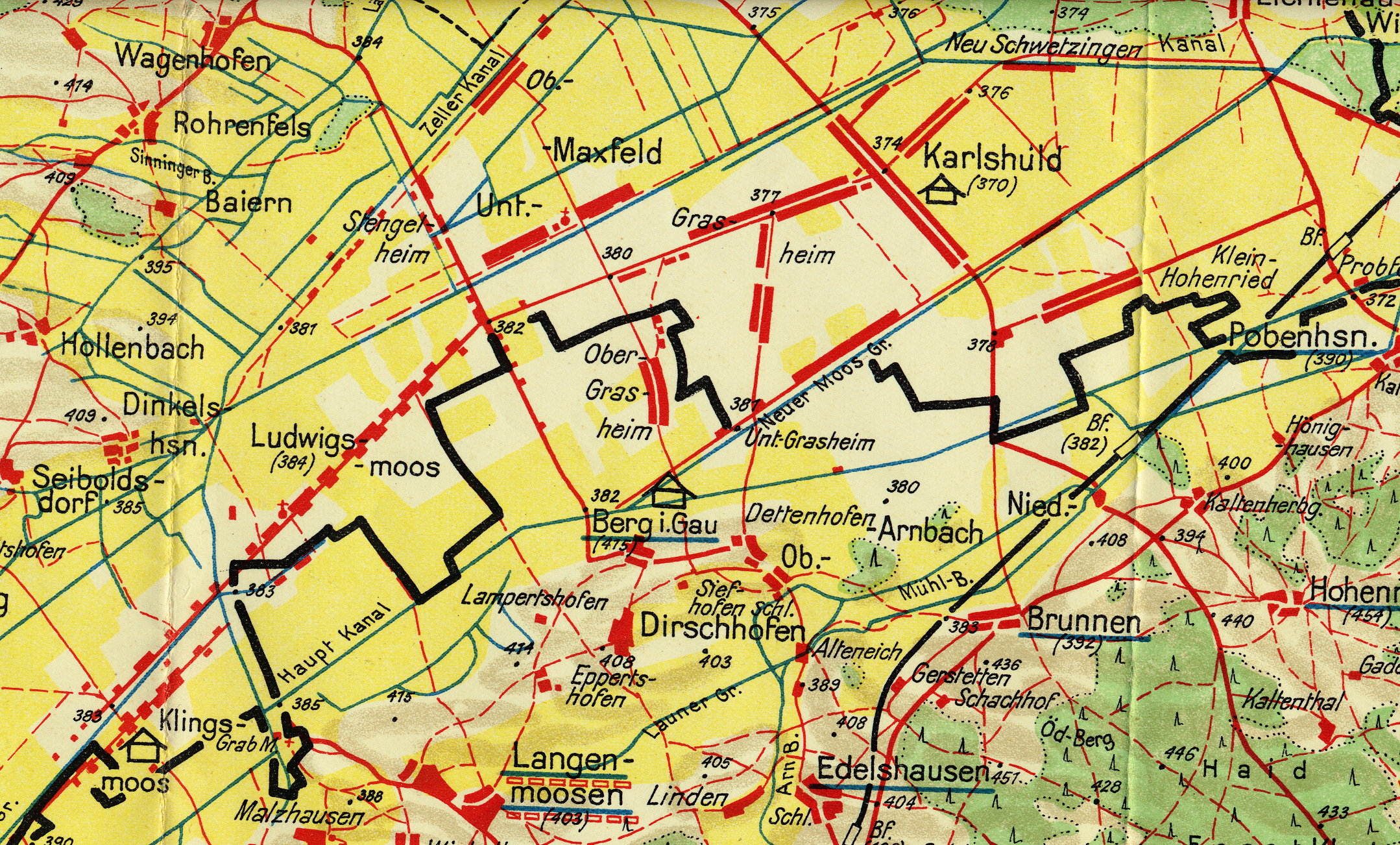

Seit dem 16. Jahrhundert war die Grenze zwischen dem Landgericht Schrobenhausen und damit dem Kurfürstentum Bayern und dem Landgericht Neuburg und damit dem Herzogtum Pfalz-Neuburg durch das heutige Gemeindegebiet verlaufen. Im Zuge der neuen Landgerichtsorganisation kamen im Jahr 1808 das gesamte Gebiet des Donaumooses und damit auch alle Ortsteile der im Entstehen begriffenen Gemeinden des heutigen Königsmoos zum Landgericht Neuburg. Damit gehörten alle Orte zunächst zum Oberdonaukreis, dem Vorläufer des Regierungsbezirks Schwaben, und seit 1838 zum Kreis Schwaben und Neuburg.

Die Zuweisung des ganzen Donaumooses zum Landgericht Neuburg führte dazu, dass Moosflächen der in den umliegenden Gerichtsbezirken liegenden Gemeinden im Neuburger Gerichtsbezirk lagen. Dem Wunsch dieser Gemeinden entsprechend wurden in den Jahren 1855 bis 1860 einige südliche und westliche Teile den umliegenden Gemeinden zugeteilt: so kamen zum Beispiel Obergrasheim und der südliche Teil von Stengelheim zu Berg im Gau, der südliche Teil von Ludwigsmoos zu Langenmosen, der südliche Teil von Klingsmoos zu Sandizell, alle damit zum Landgericht Schrobenhausen und zum Kreis bzw. Regierungsbezirk Oberbayern.

Als im Jahr 1862 Justiz und Verwaltung in Bayern getrennt wurden, lagen so Teile der heutigen Gemeinde im Gebiet des Bezirksamts Schrobenhausen, der nördliche und größere Teil im Bezirksamt Neuburg. Im Jahr 1939 wurden die Bezirksämter in Landkreise umbenannt.

Alte Grenzen zwischen den Landkreisen Neuburg und Schrobenhausen (um 1935)

Schifffahrt auf der Ach

Die Ach ist ein kleines Flüsschen, das bei Mandlach südwestlich von Pöttmes entspringt und die Gemeinde Königsmoos durchfließt. Im heutigen Bereich der Achhäuser betrieb sie die Kehrmühle, auf die sich auch der Straßenname „Kehrhofstraße“ bezieht. Sie wird ab der Ingolstädter Stadtgrenze Sandrach genannt und mündet nördlich von Manching in die Paar. Da die Straßenverhältnisse im Donaumoos schlecht waren, war der Transport schwerer Lasten ein mühsames Unterfangen. So entstanden bereits um 1830 Pläne, die Ach im Donaumoos schiffbar zu machen. Auf Vorschlag von Generalstraßenbaudirektor Pechmann wurden zu Versuchszwecken drei leichte Kähne zusammengenagelt, aneinandergehängt, mit 250 Zentnern Kies beladen und von zwei Pferden über die Ach bis an die Grabmühle gezogen. Dieser erfolgreiche Versuch führte zum Vorschlag, weitere Kanäle schiffbar zu machen: zum Beispiel den Zeller Kanal, verschiedene Erdweggräben bei Berg im Gau, Brunnen und den Schornreuter Kanal. Sehr interessante Themen, die noch nicht abschließend erforscht sind.

Torfstich und Kalkbrennerei

Man versuchte, die in der frühen Besiedlung des Donaumooses gemachten Fehler zu vermeiden, machte den Siedlern zur Auflage, deutlich größere Gründe zu erwerben, bei der Auswahl der Siedler legte man strengere Maßstäbe an. Die erworbenen Gründe sollten frei von grundherrlichen Abgaben sowie von Zehentlasten sein, außerdem für zehn Jahre steuerfrei. So konnten schlimme Auswirkungen wie in anderen Donaumoosgemeinden wie unvorstellbare Armut und damit zusammenhängende Kriminalität vermieden werden. Trotzdem versuchten die meisten Siedler, sich mit Nebenerwerb zusätzliche Einkünfte zu verschaffen. Der Torfstich war auch hier weit verbreitet. Er diente der Eigenversorgung, anderes Heizmaterial war extrem rar, Torf wurde aber auch in die umliegenden Städte Neuburg und Schrobenhausen, bis Ingolstadt, Augsburg oder Dachau verkauft. Die erste Dampfmaschine der Papierfabrik Leinfelder in Schrobenhausen wurde mit Torf betrieben.

Torfrixe in Obergrasheim (um 1940, aus dem Familienalbum des Autors)

Die Korbmacherei war hier – im Vergleich zu den Gemeinden Karlskron und Karlshuld – weniger verbreitet. Als Sondergewerbe entwickelte sich im Gemeindegebiet seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Kalkbrennerei. So sind um 1900 in Klingsmoos 25, in Ludwigsmoos 12 Kalköfen in Betrieb. Sie bezogen ihren Rohstoff aus den kalksteinreichen Ausläufern des Fränkischen Jura südlich der Donau und verkauften ihre Ware im engeren und weiteren Umkreis.

Die Gemeinden um 1900

Im Jahr 1900 zählt die Gemeinde Untermaxfeld 198 Wohngebäude und 1.059 Einwohner, davon 406 Katholiken und 580 Protestanten. Untermaxfeld ist zu dieser Zeit die einzige auf heutigem Landkreisgebiet gelegene Gemeinde mit protestantischer Bevölkerungsmehrheit. Zur Gemeinde Untermaxfeld gehören damals das Pfarrdorf Untermaxfeld mit 340 Einwohnern, die Dörfer Stengelheim mit 188, Obermaxfeld mit 209 sowie Neuschwetzingen mit 228 Einwohnern sowie die Weiler Rosing mit 58, Kochheim mit 24 und Zitzelsheim mit 12 Einwohnern. Die Gemeinde Ludwigsmoos besteht aus 83 Wohngebäuden mit 472 Einwohnern, davon 319 Katholiken, 149 Protestanten. Die Gemeinde umfasst das Pfarrdorf Ludwigsmoos mit 457 sowie die Einöde Grabmühle mit 15 Einwohnern. Die Gemeinde Klingsmoos besteht nur aus dem Pfarrdorf Klingsmoos, hat 77 Wohngebäude und 432 Einwohner vorzuweisen, davon 352 Katholiken und 65 Protestanten.

Ludwigsmoos mit Kirche St. Maximilian, Birken und Entwässerungsgraben (um 1930)

Umbrüche im 20. Jahrhundert

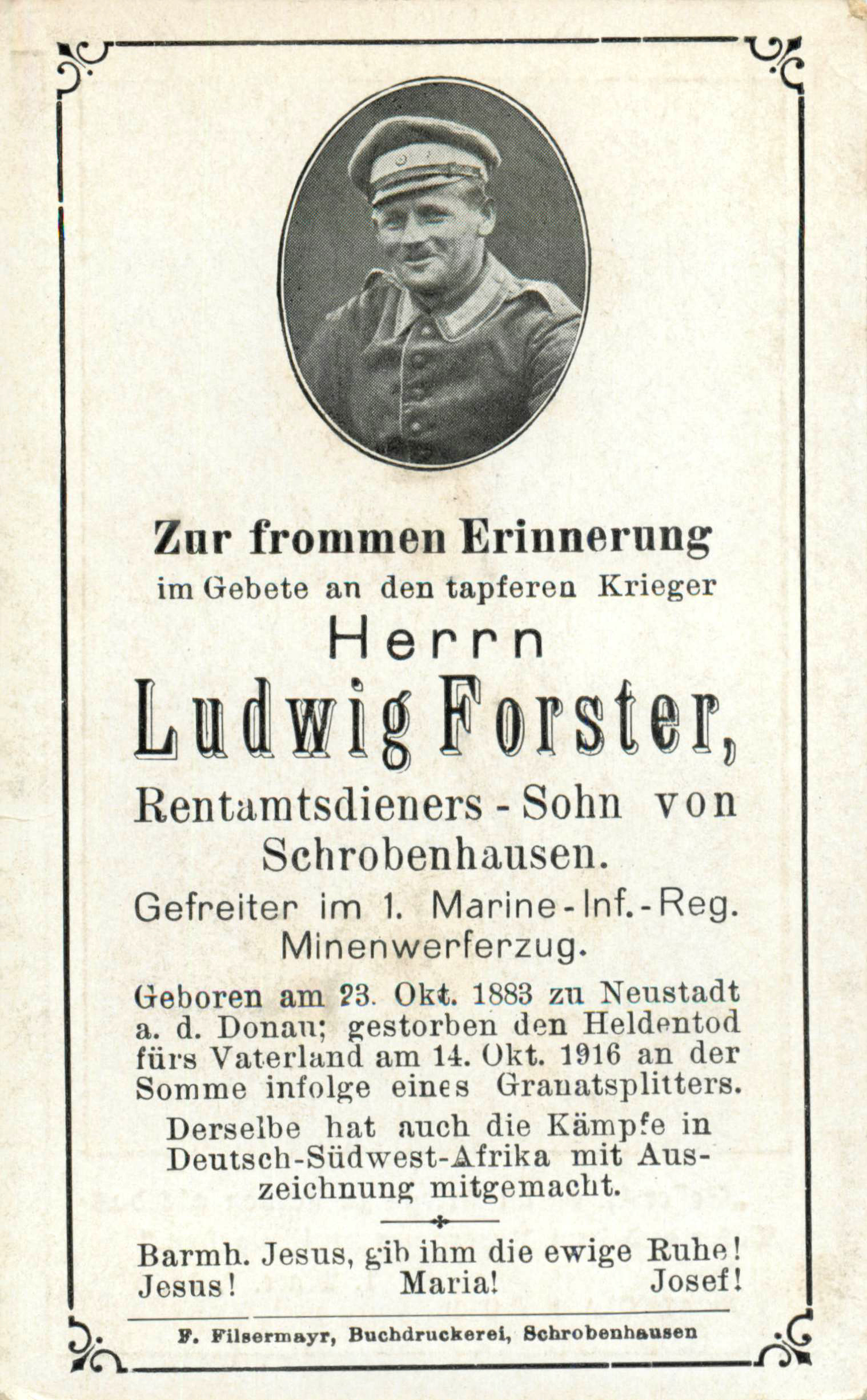

Die Entwicklung der Gemeinden im 20. Jahrhundert spiegelt die allgemeine deutsche Geschichte: Erster Weltkrieg mit vielen Kriegstoten, am Ende des Krieges die Novemberrevolution 1918, die zur Weimarer Demokratie führt. Die demokratische Entwicklung erreicht auch die Gemeinden: zum ersten Mal dürfen alle wählen, auch unabhängig von einer Steuerzahlung, zum ersten Mal sind auch Frauen wahlberechtigt. Die galoppierende Inflation 1923 und die Weltwirtschaftskrise 1929 hinterlassen auch in den Donaumoosgemeinden tiefe Spuren. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 sitzen nur noch Parteimitglieder oder doch parteihörige Bürger im Gemeinderat. Der Zweite Weltkrieg fordert viele Opfer, doch es gibt keine Zerstörungen wie in den Großstädten.

Nach dem Kriegsende gibt es wieder freie Wahlen. Ab 1946 gab es auch in Königsmoos Bevölkerungszuwachs durch Flüchtlinge und Heimatvertriebene, allerdings weniger stark ausgeprägt als in umliegenden Städten. Da die Erwerbsmöglichkeiten im Donaumoos begrenzt waren, zogen die meisten Flüchtlinge wieder weg.

Gebietsreform – drei Gemeinden schließen sich zusammen

Spätestens seit Mitte der 1960er Jahren wirft die Gebietsreform ihre Schatten voraus. Zum einen soll die Zahl der Landkreise in Bayern reduziert werden. Im Jahr 1972 werden die Landkreise Neuburg und Schrobenhausen zusammengelegt und damit alle Gebiete des Donaumooses in einem Landkreis vereinigt. Mit dem Landkreis Neuburg kommen auch die drei Königsmooser Gemeinden von Schwaben zu Oberbayern.

Drängend war auch die Bildung größerer Gemeinden, um eine leistungsfähigere Verwaltung zu gewährleisten. Heute kaum mehr vorstellbar: Malzhausen als kleinste Gemeinde im Landkreis Schrobenhausen hatte im Jahr 1967 nur 142 Einwohner, Unterpeiching im Landkreis Neuburg gar nur 92.

Die Gemeindegebietsreform in den 1970er Jahren brachte grundlegende Veränderungen auch für die drei westlichen Donaumoosgemeinden. Schon im Jahre 1970 war nach langen Diskussionen der Untermaxfelder Ortsteil Neuschwetzingen in die Gemeinde Karlshuld eingemeindet worden. Die Diskussion um eine Gemeindeneubildung zog sich hin. Auch über den Namen der neuen Gemeinde herrschte zunächst keine Einigkeit. Der Vorschlag, die neu zu bildende Gemeinde „Königsmoos“ zu nennen, kam von Dr. Josef Heider (1904-1982).

„Königsmoos“ sollte die neue Gemeinde heißen, weil das Moos ursprünglich Königsgut gewesen und außerdem die Gründung der Gemeinden dem Kurfürsten und späteren König Max I. Joseph und König Ludwig I. zu verdanken gewesen sei. Heider leitete beinahe ein Vierteljahrhundert das Staatsarchiv Neuburg, das für den Regierungsbezirk Schwaben zuständig war und das im Jahr 1989 nach Augsburg verlegt wurde. Eine ebenso lange Zeit war er Vorstand des Historischen Vereins Neuburg, außerdem Kreisheimatpfleger. Er hatte ein umfassendes Wissen über die Geschichte des Landkreises Neuburg und seiner Gemeinden, seine zahlreichen Veröffentlichungen reichen aber weit in den schwäbischen Raum hinein.

Das Bürgervotum im Jahr 1975 brachte ein fast einstimmiges Ergebnis für den Zusammenschluss der Gemeinden Untermaxfeld, Ludwigsmoos und Klingsmoos, bezüglich des Ortsnamens „Königsmoos“ gab es nur wenige Gegenstimmen.

Im Rahmen einer Arrondierung des Gemeindegebiets erhielt die neue Gemeinde in den folgenden Jahren auch die im Donaumoos gelegenen besiedelten Orte und Weiler der umliegenden Gemeinden zugeteilt, so von den Gemeinden Langenmosen, Wagenhofen, Walda, Hollenbach, Dinkelshausen und Oberhausen, Rohrenfels, Berg im Gau und vom Markt Pöttmes.

Königsmoos erhält ein Wappen

Im Jahr 1980 nimmt Königsmoos ein Wappen an. Die bayerische Königskrone symbolisiert die engen historischen Beziehungen der Gemeindeteile zum bayerischen Königshaus. Unter- und Obermaxfeld haben sich nach dem Kurfürsten und späteren König Maximilian I. Joseph benannt, Ludwigsmoos nach König Ludwig I. Der Balken und die Leiste versinnbildlichen die Straßen und Kanäle, die das Donaumoos als Siedlungsgebiet erschlossen, die Feldfarbe Schwarz symbolisiert die dunkle Erde, die dunklen Moosgründe, auf denen die neuen Siedlungen entstanden sind.

Wappen der Gemeinde Königsmoos

Gemeinde Königsmoos heute

Die Gemeinde konnte auch im 20. Jahrhundert ihre Einwohnerzahl stetig steigern. Die Bevölkerungszunahme nach dem Zweiten Weltkrieg durch Flüchtlinge und Heimatvertriebene fiel hier weniger stark aus als in anderen Gemeinden. Seit der Gebietsreform stieg die Einwohnerzahl der Gemeinde stark an, nämlich um rund 60 Prozent. Günstiger Baugrund, die Ausweisung von Baugebieten und eine zentrale Lage im Landkreis zwischen den beiden Städten Neuburg und Schrobenhausen spielen für die Wohnortwahl eine große Rolle. Viele neue Gewerbebetriebe haben sich angesiedelt, doch finden die meisten Arbeit in Neuburg, Schrobenhausen oder Ingolstadt.

Gemeindeteile

Achhäuser, Klingsmoos, Ludwigsmoos, Obergrasheim, Obermaxfeld, Rosing und Zitzelsheim, Stengelheim, Untermaxfeld

Partnerschaften mit gemeinsamen Wurzeln

Die Gemeinde Königsmoos hat zwei Gemeindepartnerschaften geschlossen, die mit der Geschichte der Gemeinde eng zusammenhängen. Seit 2001 besteht eine Partnerschaft mit Großkarolinenfeld bei Rosenheim. Untermaxfeld und Großkarolinenfeld wurden zur gleichen Zeit besiedelt, die Siedler stammten aus der Pfalz und aus der Gegend von Heidelberg. Die beiden evangelisch-lutherischen Pfarreien sind die ältesten in Altbayern, die Ortsnamen stammen vom bayerischen Kurfürsten- bzw. Königspaar: Unter- und Obermaxfeld von Max I. Joseph, Großkarolinenfeld von dessen Ehefrau Karoline. Seit 2002 bestand ein reger Kontakt mit Hergenfeld (Rheinland-Pfalz), dem Geburtsort Johann Peter von Klings, der sich um die Besiedlung des Donaumooses verdient gemacht hatte und dem der Gemeindeteil Klingsmoos seinen Namen verdankt. Im Oktober 2010 wurde eine Partnerschaft zwischen den Gemeinden Hergenfeld und Königsmoos offiziell besiegelt.

Bevölkerungsentwicklung

(nach heutigem Gebietsstand)

Der Donaumoospegel und die Moorsackung

In Ludwigsmoos (Ludwigstraße 88) befindet sich der so genannte Donaumoospegel, ein Eichenpfahl, inzwischen auf einem Stahlfundament, der die Moorsackung seit 1836 anzeigen soll. Rund 3 Meter hat das Donaumoos in dieser Zeit an Höhe verloren. Ein Teil davon ist auf den Torfstich zurückzuführen, ein anderer Teil durch die natürliche „Zersetzung“ des rein organischen Boden. Derzeit beträgt die Sackung 1 bis 2 cm im Jahr. Lösungen werden diskutiert, der Donaumoos-Zweckverband leistet hier wertvolle Arbeit. Neben teilweiser Wiedervernässung sind vor allem andere landwirtschaftliche Bewirtschaftungen im Gespräch. Das Thema ist sehr komplex, die Landkreispresse berichtet immer wieder von den Diskussionen. Viele wichtige Informationen dazu gibt es unter der Webadresse www.donaumoos-zweckverband.de.

Donaumoospegel in Ludwigsmoos

Literatur und Quellen

Johann Kober / Auguste Schmid: Gemeinde Königsmoos. Jubiläumsfestschrift, Königsmoos 1995 (Gemeinde Königsmoos)

Kirchen im Donaumoos, Karlshuld 1987 (Reihe ’s Moos, Kulturhistorischer Verein Donaumoos)

Eigene Recherchen in kommunalen und staatlichen Archiven (vor allem Staatsarchiv Augsburg)

Eigene Recherchen in digitalisierten Druckwerken (z. B. über Google Books, Bavarikon, HathiTrust)

Fotos (soweit nicht anders vermerkt): Max Direktor